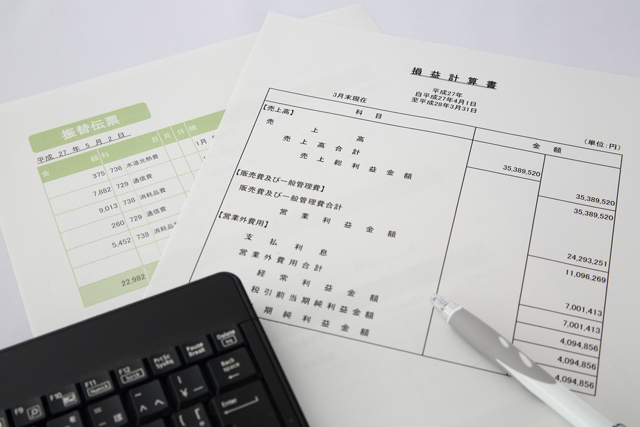

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ

所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕訳方法によって節税になる場合もあるのです。今回の記事では解体工事費用の勘定科目と節税につなげる仕訳のコツについて解説していきます。

解体工事の勘定科目の仕訳は目的により異なる

まず解体工事の仕訳と勘定科目についてですが、どの科目を使うかは解体工事の「目的」によって異なります。

勘定科目を選ぶ際には、まず行う解体工事を行う目的を確認しましょう。具体的には、建物を解体した後に新しい建物を建築するのかしないのかによって科目が異なってきます。

建物の撤去だけが目的の場合の科目処理

解体工事を行った後に建物を建築する予定がなく撤去のみを行う場合には、固定資産除却損により費用として処理します。この際、元々の建物の帳簿価格も減少させ帳簿から建物を消す必要があります。具体的には 以下のような仕訳を行います。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |

| 固定資産除却損 | 200 | 預金 | 100 |

| 建物 | 100 | ||

またこの解体工事は頻繁に行われるような項目ではないため、大きな括りとしては「特別損失」として分類します。(営業外費用の雑損失として費用処理するケースもあります。)以上が建物を単に取り壊すだけの場合の科目処理となります。

土地を利用するために建物付き土地を購入した場合

では続いて、初めから建物を取り壊して土地を利用するために建物付き土地を購入した場合の科目処理について解説していきます。建物付きの土地を購入してその取得後一年以内に建物の取り壊しに着手するようなケースです。

このような場合、先程のように「除却損」として計上するのではなく、土地の取得価格に取り壊し費用を加える形となります。国税庁ではこの処理について以下のように定めています。

法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。

仕訳としては以下の通りです。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |

| 土地 | 100 | 預金 | 100 |

同じ取り壊し費用を支払ったとしても、その取り壊しの目的によって「固定資産除却損」に計上するのか土地として計上するのか異なりますので注意しましょう。

解体費用の支払いを仕訳け方で節税につなげるコツ

解体費用は大きな支出であるため、解体を行った期に関しては支払う税金も安く済むのでは?と考える方も多いかと思います。しかしこの解体費用に関して処理方法によっては、節税につながるケースと、そうでないケースがあります。

一般的に何かの支払いをした場合、会計処理としては大きく2つの処理方法に分けられます。

- 費用として計上

- 資産として計上

解体の支払いを費用として計上する

費用として計上する場合には、その支出を行った期の利益が下がるので、税金も抑えることができます。

つまり支出を行なった期に大きな利益が出ているような場合には、その支出を費用として計上した方が節税につながります。

解体の支払いを資産として計上する

一方で、支出をしても一度資産に計上しなければならないケースもあります。

一度資産に計上した場合には、減価償却といってそれぞれ資産ごとに定められている「耐用年数」で按分したものを少しずつ経費にしていく方法により経費処理していきます。

この場合、支出をした期に大きな利益は出ておらず、その後購入した資産などの効果により「将来利益の計上が見込まれるような場合」には、一度資産に入れておくことが節税につながります。

そのため、解体工事を行う場合も一括で費用として処理できるのか、資産に一度含める必要があるのか、利益の状況をふまえて判断することが節税につなげるポイントとなります。

科目を選択する上での2つの注意点

では続いて、科目を選択する上で注意しなければならない2つの点について解説していきます。この注意点は税金の支払い額にも大きく影響を与えてくる部分となります。

繰越欠損金も考慮

先ほど支払いをした場合、費用として計上する方法と一度資産に入れて耐用年数で按分して 費用に計上していく方法がある。また将来にわたって安定して利益が増えていくようであれば一度資産に計上して減価償却を行う方が将来の節税に繋がるとお伝えしました。

しかし「青色申告」を行っている場合には赤字の「繰越」を行うことができます。この繰越は個人の場合には翌年以後3年間繰り越すことができ、法人の場合には9年間損失を繰り越すことができます。

将来発生すると予想される利益と減価償却の耐用年数、そしてこの繰越欠損金も合わせて考慮し、節税計画を立てる必要があります。

例えば法人で、減価償却の耐用年数が9年よりも短く、欠損金の繰越控除を使った方が長く経費計上させる方が有利という場合もあるのです。

土地は減価償却できない

また先ほど建物を取り壊した場合の取壊し費用について、将来一年以内に建物の取り壊しに着手する場合には、取壊し費用を土地の取得価格に参入するケースについてご紹介しました。

土地には減価償却という考え方がないため、資産に計上された土地は先程のように耐用年数で按分して経費計上することはできません。

つまり、節税という観点からすると解体費用を取得した土地代に含めた場合、あまり節税効果が期待できないのです。

ただし、実際にはそのようにして購入した土地の上に建物を建築することがほとんどなので、その建物部分に関しては減価償却費を計上していくことができます。

内装の撤去工事費用の勘定科目仕訳

経営している飲食店を閉めたり、移転したりする場合、店舗の現状回復のため、内装の撤去工事が必要となる場合があります。こうした場合、撤去工事の支払いに対する勘定科目は、どの科目を使えば良いのでしょうか。

店舗内装の解体工事の勘定科目は固定資産除却損

店舗内装の解体を行う際の費用は、固定資産除却損として、損金計上することができます。

内装の解体にかかった費用は、店舗の営業経費など恒常的な支出には含まれない、一回性の強い支払いで、特別損失として落とすことが可能です。

軽微な解体工事の場合、支出額は「建物」または「建物付属設備」に含める

店舗内装の一部、軽微な解体工事を行うケースでは、特別損失ではなく、通常の内装工事と同様の4つの分類で考えていくことになります。

内装工事費用の勘定科目は

- 建物

- 建物附属設備

- 備品

- その他の経費

の4つに分類できます。

それぞれの分類の考え方は以下の通りです。

| 建物 | 建物に対して直接行う造作工事、木工工事、ガラス工事、防水工事など |

|---|---|

| 建物付属設備 | 建物と一体になって初めて機能を発揮する付属設備で電気工事や給排水工事、空調設備工事、消化、排煙設備工事など |

| 備品 | テーブルや椅子などの消耗品など |

| その他の経費 | デザイン費など |

この中で特に注意が必要なのが、

- 支出額を「建物」に含めるのか

- 「建物付属設備」に含めるのか

という部分です。それぞれの科目選択によって耐用年数や発生する税金が異なってきます。

建物として処理する場合

建物として処理する場合、耐用年数はその用途や構造によっても異なりますが法定耐用年数は20年〜50年程度で推移します。

また建物に分類された場合には毎年「固定資産税」も支払わなければなりません。この固定資産税は3年ごとに評価額が見直され、毎年4〜5月ごろに納税通知が届き税金を支払います。税率は課税標準額(固定資産の評価額)の1.4%とされています。

建物付属設備として処理する場合

建物付属設備として処理する場合、耐用年数は建物に比べ短くなり、電気設備、給排水、ガス設備などの工事は15年とされています。

短期的な節税を考える場合には建物と建物付属設備をしっかりと振り分け、可能な限り建物付属設備に分類し、15年の耐用年数で減価償却することが節税に繋がると言えます。

また建物付属設備も基本的には建物と一体と扱われ、建物に取り込まれて評価されます。つまり「固定資産税」の評価に含まれています。

ただし、建物付属設備の一部に関しては、建物の評価として取り込まれずに「償却資産税」の対象となるものもありますので注意しましょう。構造的に簡単に取り外すことができ、別の場所に自在に移動できるものなどは償却資産として評価されます。

例としては、

- 門、塀

- 舗装路面、砂利敷き

- 電気設備

- 給排水設備(屋外設備、引込工事)

- 給湯設備(湯沸器等の局所式給湯設備)

- ガス設備(屋外設備、引込工事)

- 消化設備(消化器、避難器具)

- 工場等における生産設備であるボイラー設備等

- 空調設備(ルームエアコン、特定の生産または業務用設備)

- アーケード、日よけ

- 食料品店等の冷蔵室に付属する冷凍設備

などは償却資産税の対象となります。

償却資産税は申告によって支払う税金で、1月1日に所有している償却資産をその年の1月31日までに資産が所在する市町村に申告します。課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。

個人が確定申告する際の解体費用の勘定科目

では続いて、法人ではなく個人の確定申告に関する解体費用の勘定科目について確認していきましょう。

具体的に、

・賃貸アパートを取り壊して新たに賃貸アパートを建て直した場合

の処理について考えていきたいと思います。

自宅を取り壊し新たに建て替えた場合

元々の取り壊す建物が「自宅」である場合、その建物を

- 譲渡するために取り壊すのか

- 事業用建物を建築するために取り壊すのか

- 非事業用建物を建築するために取り壊すのか

によって処理方法は異なります。

土地を譲渡するための取り壊し費用

まず土地を譲渡するために事業用建物を取り壊した場合、取壊し費用は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除されます。つまりこの場合、費用として認められます。

自宅を取り壊して賃貸アパートを建築

続いて自宅を取り壊して、賃貸アパートなどの事業用建物を建築する場合、この場合の取り壊し費用はどのように処理されるのでしょうか。

この場合、たとえ取壊しの目的が事業用建物への建替えであったとしても、経費として処理することはできません。

自宅を取り壊して立て直す

そうなると、自宅を取り壊して新たに非事業用建物(自宅など)を建築する場合ももちろん費用としては認められません。

建て替えなどを行い大きな支出があったので何かしらの経費になるのでは?とお考えになる方も多いのですが、事業と関係のない場合には経費に参入させることはできません。

賃貸アパートを取り壊して新たに賃貸アパートを建て直した場合

一方で、元々賃貸アパートなどのような事業用建物として保有していた建物を取り壊す場合にはどうなるのでしょうか。そのような場合の費用に対する考え方は 以下の通りとなります 。

賃貸アパートを譲渡するために取り壊した場合

ではまず、土地を譲渡するために事業用建物を取り壊した場合、この場合の取壊し費用は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することができます。つまり費用として認められます。

賃貸アパートを取り壊し新しい賃貸アパートにする場合

続いて賃貸アパートを取り壊し新しいアパートを建築する場合です。この場合の取壊し費用については必要経費に算入することができます。事業用建物から事業用建物への変更ですので経費に参入できるのは当然となります。

賃貸アパートを取り壊し「自宅」を建築する場合

では続いて、賃貸アパートを取り壊して「自宅」を建てる場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、取壊しに至った事情によって取扱いが異なります。たとえば、賃貸アパートの取壊しが外部的要因である場合には経費とすることができます。

ここで言う外部的要因とは

- 建物の老朽化

- 空室の増加

などが考えられます。

しかしそのような外部的な要因ではない場合、個人的な理由により賃貸アパートを取り壊すと言うような場合には経費とすることができません。

また、賃貸アパートとしての経営を廃止して長期間経過してから自宅を建築すると言う場合にも経費としては認められません。

まとめ

解体工事の支払いも適切な科目選択で賢く節税を

今回の記事では解体工事の費用の勘定科目と節税につなげる仕訳のコツについて解説しました。

解体工事を行なった場合にはまず「何の目的のための解体なのか」が重要となり、目的により科目も異なります。またその科目選択によっては支払う税額も異なってきます。

一括で経費として計上する方が節税になるのか、減価償却を行い長期的に費用計上していった方が良いのかなど企業の状態によってもそれぞれ異なります。それらの処理についてご心配のある方は税理士などの専門家にご相談ください。

解体見積もり広場

解体見積もり広場