ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそのままにしておくと、危険な重量物となってしまいます。そうした解体が必要なブロック塀の特徴も取り上げていきます。また、解体費用の相場や解体の際の注意点も含めて解説を進めていきます。ブロック塀の解体について検討されている方も含めて、どうぞご覧下さい。

解体が必要なブロック塀とは?

まずは、解体が必要なブロック塀の特徴について取り上げていきます。ブロック塀は家や建物の外周に設置したり、隣の家との境界として設置したりするケースがあります。家の塀としてブロック塀を活用することも多く、道路を歩いていれば見かける機会も多い重量物です。

そんなブロック塀も長年設置し続けていると、解体が必要になってくるケースがあります。そのまま放置しておくと、ブロック塀が崩れ落ちてきて人に対して危害を加える可能性も出てきてしまいます。解体が必要だと感じたら、速やかに業者に依頼して撤去してもらうことが重要です。

ヒビが入っているブロック塀

まず、解体が必要なものとして挙げられるのが、ヒビが入っているブロック塀です。ブロック塀と似た重量物としてコンクリート壁を挙げることができます。ブロック塀はコンクリート壁と比較した時に、ヒビが入りにくい性質を持っていることが特徴です。

それでも長年使い続けていたり、風雨にさらされたりすると、徐々にヒビが入ってくることがあります。そこから雨水が入り込むことで鉄筋のサビが目立ち、ブロック塀としての強度が落ちていきます。

小さなヒビであれば、モルタルなどの補修材を利用してカバーすることができます。一方で、ヒビが大きくなってきた場合は補修材では対応できないことが多いので、解体して基礎から組み直すのが有効です。

塀が高すぎるブロック塀

続いて、塀が高すぎるブロック塀も解体が必要なものとして挙げることができます。基本的に、ブロック塀の高さに関しては2.2mまでの制限がかけられています。それ以上高く積むと崩れ落ちるリスクが高まることもあり、一定の制限がかけられているのです。

それでも、違法建築を行っている場合や高さ制限がかけられる前に作られたブロック塀などの場合、理想的な高さよりも高すぎる可能性があります。ブロック塀に関しては1.2m以下が理想的とされており、それ以上の高さの場合は相当基礎をしっかりと組み立てて、頑丈さを担保する必要があります。

高さ1.2m以上のブロック塀については、控え壁と呼ばれるブロック塀の支えとなるような壁を設置することも効果的です。そうした控え壁がなく、高すぎる壁に関しては解体することも視野に入れる必要があります。

不安定で傾いているブロック塀

不安定で傾いているブロック塀についても、解体工事をする必要があると言えます。日本は地震などの自然災害が多い国でもありますが、そうした自然災害によってブロック塀が崩れ落ちてしまうことがあります。

また、完全に崩れ落ちなかった場合でも自然災害や長年にわたって風雨にさらされることで、ブロック塀自体の強度が落ちてきてしまうことがあります。そうなると、最初は直立状態で設置されていたブロック塀も徐々に傾くようになっていきます。

特に基礎の部分が傾いている場合は要注意です。その場合、ちょっとした揺れや衝撃で全体が崩れ落ちてきてしまうリスクがあるので、速やかに解体する必要があります。

築年数が長いブロック塀

続いて解体が必要なブロック塀として、築年数が長いブロック塀を挙げることができます。一定の基準や法律を守って施工されたブロック塀であっても、耐用年数の目安は30年と言われています。特にブロック塀の中で使われている鉄筋に関しては、15年から20年程度が寿命と言われています。

15年や20年を経過してくると、視覚的に問題がなくても中身は錆び付いてきて次第に強度が弱くなっていきます。そうした状態で放置しておくと、ちょっとした風や振動、自然災害などによってすぐに崩れ落ちてしまうリスクが出てきます。

ブロック塀を立ててから、15年から20年といったタイミングで解体するのも1つの選択肢です。遅くとも30年を経過した時点で解体して、再度組み立て直すことが賢明です。

耐震補強がされていないブロック塀

解体が必要なブロック塀として最後にご紹介するのは、耐震補強がされていないブロック塀です。1950年に制定され、時代や環境の変化に合わせて改訂されてきたのが建築基準法です。その建築基準法に則って作られたブロック塀に関しては、大地震が発生しても基本的には崩れ落ちないような強度を誇っていると考えることができます。

一方で、建築基準法で定められている耐震性を満たしていないブロック塀に関しては、ちょっとした振動で崩れ落ちてしまう危険性があります。その場合は解体して、耐震性を満たしたブロック塀に立て直すことが求められます。

まずは、自宅周辺や建物周辺のブロック塀が建築基準法に則って立てられたものなのかどうか確認することが重要です。建築基準法に則っていても、15年程度経過するとブロック塀の強度が落ちてくることがあります。その際は耐震補強をして耐震性を高めることが必要となります。

ブロック塀を解体する際の費用相場

ここからは、ブロック塀を解体する際の費用相場について確認していきます。解体が必要なブロック塀の特徴について理解して実際に解体することになった場合は、一定の費用がかかることも頭に入れておきたいところです。

ブロック塀の解体に際しては、補助金制度を活用できるケースもあります。そうしたケースも含めて、費用相場についての理解を深めていきましょう。

解体費用の目安

ブロック塀の解体費用の目安としては、1㎡あたり5,000円から1万円程度と認識しておくのが無難です。処分費や人件費、運送費などが含まれた中で解体費用が決まっていきます。実際にブロック塀を解体した際の費用の事例についてまとめていきます。

解体条件

| ブロック塀面積 | 24㎡(高さ1.2m×延長20m) |

|---|---|

| ブロックタイプ | コンクリートブロック(建築ブロック) |

| 解体方法 | 重機を使用した解体 |

| 施工場所の特徴 | 4t車乗り入れ可能場所 |

| 施工日数 | 1.5日 |

解体費用

| 解体費 | 15万2,000円 |

|---|---|

| 廃材処分費 | 1万3,000円 |

| 合計 | 16万5,000円 |

| (1㎡あたりの費用) | (6,875円) |

上記の表は、ブロック塀解体の一例として取り上げた目安の費用です。施工日数や解体方法、ブロックタイプや施工場所の特徴などによって費用に違いが出てくることもあります。

実際にブロック塀の解体を依頼する際には、複数業者からの見積もりをとることが重要です。その中で、解体方法や料金について聞き、比較検討した上で最適な業者を選定することがポイントです。

補助金制度の活用

ブロック塀の解体にあたっては、補助金制度を活用できるケースもあります。全ての地方自治体で補助金の制度があるわけではありませんが、自治体によっては補助金を受けて解体工事を進められることもあります。

基本的にはお住まいの地域の自治体に直接問い合わせをしてみたり、インターネット検索をしてみたりしながら制度の有無を確認することがポイントです。補助金制度があれば、解体しようとしているブロック塀に適用できるのか調べることができます。

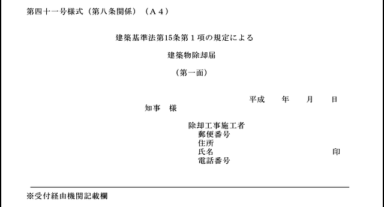

実際に補助金制度を活用するためには、事業着手届などの必要書類を自治体に提出する必要があります。自治体によっては審査があるケースもあるので、必要な手続きを迅速に済ませることがポイントです。

一般的な制度利用の流れについて、その手順をまとめていきます。

- 自治体への申請

- 自治体の担当者によるブロック塀の確認と審査

- 自治体からの認可連絡

- 解体工事

- 解体工事完了報告書の提出と審査

- 補助金の振り込み

申請手順や届出については、各自治体に問い合わせてみることがおすすめです。活用できるものがあればそれを使うことで、少しでも自分たちの費用負担を減らすことができます。

ブロック塀を解体する際の流れ

ここからは、ブロック塀を解体する際の流れについてご紹介していきます。実際にブロック塀を解体するのは解体業者となりますが、流れを押さえておくことで、スムーズな工事につなげることができます。依頼主側でやるべきことも含めて、一連の流れを確認しておきましょう。

業者への依頼

ブロック塀の解体にあたっては、まず業者への依頼をすることがポイントです。ブロック塀や工事の規模に応じて適切な業者探しをすることになります。

費用目安のところでも少し触れましたが、業者への依頼に関しては複数の業者に見積もりをお願いすることが重要です。特に大手の会社になればなるほど、仲介手数料が発生しやすくなる傾向があります。

実際に工事を行う会社と契約を結ぶ会社が異なる場合、下請け企業の数が多くなるほど、実際の解体費用とは別に取られるマージンが大きくなっていきます。そのため、複数業者に見積もりを依頼して、適正費用を模索することが賢明です。

その中で、工事のやり方や施工日数、重機使用の有無や施工人数などを聞き、信頼できると思った業者に依頼すれば問題ありません。

間違っても1社への依頼だけで決定してしまうのは避けておきましょう。2社や3社程度から話を聞き、最善の選択をすることがベストです。

近隣への挨拶

業者への依頼を終えることができたら、続いては近隣住民への挨拶を行います。家屋や建物を解体する場合もそうですが、ブロック塀の解体に際しても近隣の方たちの協力を得ることが重要です。

解体工事にあたっては、大きな音が出たり振動したりすることも多く、少なからず近隣の方に対してご迷惑をお掛けすることになります。工事に伴うほこりの発生や作業車の出入りなども、通常の生活を妨げる要因になることがあります。

そうした点を考慮して、未然にトラブルを防ぐために工事を開始する前に挨拶しておくことが大切です。一軒一軒回って挨拶するのも良いですし、住民説明会という形で公民館や地域センターなどを借りて行うのも悪くありません。いずれにしても、事前に通知しておくことが重要です。

マーキング・コンクリートカッター入れ

近隣の方々への挨拶を終えることができたら、実際の解体工事の準備へと取り掛かっていきます。その準備として、マーキングとコンクリートカッター入れを挙げることができます。

ブロック塀を解体する前に、解体する箇所とそうでない箇所を事前にマーキングしておきます。そうすることで、余計な箇所を取り壊すことなくスムーズな解体につなげることができるのです。マーキングした箇所に切れ目を入れる作業がコンクリートカッター入れです。

どちらも解体工事を行う前に着手しておくことで、スムーズな解体工事につなげることができます。粗悪な解体業者の場合、こうした準備を行わないケースもあります。事前の見積もり提示や作業手順を確認する際に、マーキング・コンクリートカッター入れがあるかどうか確認しておくことも大切です。

解体工事

マーキング・コンクリートカッター入れを終えた段階で、ブロック塀の解体工事へと移っていきます。解体に際しては手作業で行う部分もありますし、重機などの機械を用いて作業をすることもあります。その辺はブロック塀の規模や業者側のやり方次第で変わってくるところです。

ブロック塀の取り壊しに関しては、ブレーカーと呼ばれるはつり道具を使用することが多くなります。ブレーカーとは、コンプレッサーと呼ばれる高圧エアー機械から送られてくる空気の圧力を使って、先端の器具でコンクリートを破砕する道具のことです

ブレーカーを使用する際は、コンクリート破片の飛散や粉塵を防ぐために、水をまいたり板で飛散防止措置をとったりすることが一般的です。そのため、少なくとも2名以上の作業員がいることが求められます。

その辺の作業人数に関しても、事前のコミュニケーションの中で確認しておくことがポイントです。

ブロック塀の解体工事については早ければ1日、遅くとも3日から1週間程度で終わることが多いです。複数日にまたがる場合は業者からの進捗報告も受けつつ、工事が順調に進んでいることを確認しておきましょう。

コンクリートのガラ処分

ブロック塀の解体工事を終えると、コンクリートのガラ処分へと移っていきます。ブロック塀を解体するとコンクリートやブロックのガラが大量に発生します。そうしたガラをトラックに積み込んで処分場へと運ぶのがガラ処分です。

コンクリートのガラは産業廃棄物として適切に処理されることが求められています。都道府県ごとの条例にしたがって、適切に運搬処理、再資源化といった工程をたどることが一般的です。こうした処分もしっかりと行ってくれる業者に依頼することがポイントです。

小口補修と掃除

ブロック塀の解体工事に際して、最後に行うのが小口補修と掃除です。全てのブロック塀を解体した場合は別ですが、中には取り壊しを行わなかったブロック塀が残るケースもあります。その場合は、取り壊しを行わなかったブロック塀について、セメント補修をすることになります。

セメント補修をすることで、美しい景観を保つことができます。その後、解体場所の汚れやホコリ、コンクリート破片の飛散などをきれいに掃除していきます。掃除までしてようやく解体工事の終了となります。

ブロック塀を解体する際の注意点

ブロック塀を解体する際の注意点についても確認していきます。ブロック塀は個人の一存で解体すれば良いというものではなく、周囲の住民や所有者とのコミュニケーションを取りながら工事を進めていかなければならないこともあります。

近隣住民への説明を行う際にも注意しておきたいポイントがあります。そうした注意点を理解しつつ、確実に行動へとつなげていきましょう。

ブロック塀の所有権を明確に

ブロック塀の解体に際する注意点として、所有権を明確にすることが挙げられます。住宅街などで家が隣接している場合、隣の家と自分の家のどちらにブロック塀の所有権があるのか判断が迫られることがあります。

所有権がないのにブロック塀を解体してしまうと、後々裁判沙汰になってしまうこともあるので注意が必要です。隣人が所有権を持っている場合は、隣人との協議の上、ブロック塀を解体するかどうかを決定する必要があります。

所有者が誰なのかによっても、解体費用の出所が変わってくることがあります。

- 自分が所有者:自分で解体費用を出す

- お互いが所有者:できれば折半にする

- 隣人が所有者:隣人に委ねる

お互いがお金を出し合ってブロック塀を設置した場合は、解体に際しても折半になるように交渉を進めることがポイントです。いずれにしても、まずは所有権を誰が持っているのか確認することが重要です。その上で、他者が所有権を持っている場合はその人の判断を考慮するようにしましょう。

近隣住民への説明は業者立ち会いで

ブロック塀を解体する際の注意点として、近隣住民への説明の際も意識しておきたいポイントがあります。それは、解体業者立ち会いのもとで行うということです。ブロック塀の解体に際して、所有権が自分にない場合、所有権を持っている人を説得する必要があります。

自分の所有物であっても、近くの住民からすれば何で取り壊す必要があるのか疑問に感じる部分も出てきます。その際に、素人の方が状況を説明してもなかなか理解してもらえない部分があります。

そこで、解体業者の方に一緒に説明に来てもらうことで、解体の必要性をアピールすることが重要です。こうした理由で解体が必要だということを専門家の視点から語ってもらうことで、近隣住民の方々からの理解を得やすくなります。

近隣住民への挨拶に関しては、工事期間中のトラブルを避けるという意味もありますが、解体に納得してもらうという意味合いもあります。自分1人で対応できない部分は、業者の力も借りることが有効です。

まとめ

ブロック塀を解体する際の流れや費用相場、解体が必要なブロック塀の特徴や解体の際の注意点などについて具体的にご紹介してきました。1つ1つのポイントや注意点を明確に理解した上で、確実に行動につなげていくことが重要です。

解体が必要なブロック塀に関しては、放置しておくとどんどん崩れ落ちる危険性が高まっていきます。そうなると自分自身はもちろん、家族や地域住民の方に対してご迷惑をお掛けする可能性が出てきてしまいます。一定の年数が経過していたり、解体が必要な症状が出てきたりしたら、速やかに解体することが重要です。そうして自分や家族、地域の安全性を高めていきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場