解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、解体工事を行うことができる時間帯に焦点を当てて解説を行っていきます。夜間や早朝に解体工事をされると、近隣住民にとっては大きなストレスにつながることもあります。そうした点に配慮して制定されたのが騒音規制法や振動規制法といった法律です。法律の概要も含めて解説を進めていきますので、どうぞ参考にしてください。

解体工事を行うことができる時間帯とは?

それでは、解体工事を行うことができる時間帯について確認していきます。解体工事などの工事を行うと、重機を使うことなども多くなり、騒音や振動が発生することも少なくありません。そうなると、近隣住民の方にとっては大きなストレスにつながることもあり、いつでも解体工事を行って良いというわけではありません。

実際に解体工事を行うことができる時間帯は、騒音規制法によって定められています。解体工事の際に道路を通行止めにできる時間帯も含めて、理解を深めていきましょう。

騒音規制法が定める時間帯

解体工事ができる時間帯については、騒音規制法で定められています。騒音規制法に関しては後ほど詳しく解説しますが、具体的には以下の時間帯に解体工事を行うことができます。

| 区域 | 第1号区域(住宅地・商業地) | 第2号区域(工業地帯) |

|---|---|---|

| 時間帯 | 午前7時から午後7時 | 午前6時から午後10時 |

| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |

| 作業日数 | 連続6日が限度 | 連続6日が限度 |

上記のように、区域によって解体工事を行うことができる時間帯や1日の作業時間、作業日数が定められています。第1号区域となる住宅地や商業地では、午前7時から午後7時の間に解体工事を行うことができます。

ただし、1日の作業時間が10時間以内となっている点に注意が必要です。午前7時に作業を開始した場合は、10時間後の午後5時までには作業を終えていなければなりません。つまり、午前7時から午後7時までみっちり解体工事ができるわけではありません。

住宅地や商業地に関しては普段から人通りが多いこともあり、工業地帯と比べて作業できる時間帯の制限が大きくなっています。深夜の作業は禁止されており、近隣住民の生活の妨げにならないように配慮することが求められます。

第2号区域となる工業地帯に関しては、午前6時から午後10時まで作業が可能です。1日の作業時間も14時間以内までとなっており、第1号区域と比べて4時間ほど長く作業を行うことができます。

第1号区域も第2号区域も、連続して行える作業日数は6日までと定められています。簡単に言うと、1週間のうちに少なくとも1日は休みを取らなければならないと考えることができます。

解体業者によって異なる時間帯

上記でご紹介したように、区域によって解体工事をすることができる時間帯は指定されています。基本的に上記の時間帯であれば、いつ解体工事をしても問題ありません。解体業者によっては独自の作業時間を設定していることも多く、例えば、午前8時から午後5時まで作業を行うという業者も少なくありません。

住宅地や商業地が広がる第1号区域の場合は、午前7時から午後7時まで作業を行うことができますが、最大で10時間までしか工事を行うことはできません。12時間ずっと工事をし続けるということはなく、解体業者も一般的な会社と同様に8時間勤務に合わせるケースが多くなっています。そのため、午前8時から午後5時や午前8時30分から午後5時30分など、1時間の休憩を挟んで8時間勤務となるような体制を敷いていることがほとんどです。

住宅地や商業地域では、作業時間が1日最大10時間までと決められているので、どんなに長くても午前8時から午後6時までの作業がベースになります。

また、公共工事の場合は自治体の指定で午前8時から午後5時までを作業時間に当てることもあります。早朝や夕方以降は通勤や通学の時間帯に重なることもあり、人通りが多くなって思わぬ事故やトラブルが生じる可能性もあります。騒音や振動が迷惑になることも少なくありません。そうしたリスクを回避するために、午前8時から午後5時に解体工事を行うことが多くなっています。

法律で定められた作業可能な時間帯はありますが、それでも業者や自治体の判断によって、なるべく第三者に迷惑が掛からないように配慮していると考えることができます。

時間帯の取り決めは近隣への配慮

騒音規制法による規定によって、住宅地や商業地では午前7時から午後7時までが作業可能な時間帯と定められています。また、解体業者自身の配慮によって、なるべく近隣トラブルにならないような時間帯に工事を行うこともあります。

こうした時間帯の取り決めに関しては、近隣への配慮だと考えることができます。普段の平穏な生活を送っている住民の方々にとって、近くで解体工事が始まると日常とは違った騒音や振動、粉じんの飛散などにストレスを感じることも少なくありません。

そうしたストレスを少しでも軽減するために、騒音規制法による時間帯の取り決めがあります。家屋や建物の解体自体は何の問題もない行為であり、不要になった建築物を取り壊すことは積極的に行われるべきことです。

しかし、建物の取り壊しをいつでも行って良いというわけではなく、近隣の方々の生活に配慮することが必要とされています。その時間帯こそが午前7時から午後7時の間であり、夕方5時までには作業を終えるように配慮している解体業者も少なくありません。

道路を通行止めにできる時間帯

ここからは、道路を通行止めにできる時間帯について確認していきます。騒音規制法の規定によって、商業地や住宅地では、午前7時から午後7時の間に工事を行う必要があります。道路を通行止めにできる時間帯も、工事を行うことができる時間帯に合わせられています。

具体的には、工事を行える前後30分となる午前6時30分から午後7時30分までが、道路を通行止めにすることができる時間帯です。トラックや重機の搬出入は、工事開始前や工事開始後になることを見込んで前後30分の猶予がとられています。

ただし、住宅地や商業地で1日に行って良い作業時間は10時間までとなっているので、道路を通行止めにできる時間は最大で11時間までです。作業時間よりも1時間長いのは作業の準備や後片付けなども想定されているためです。

例えば、午前7時に道路を通行止めにした場合は、遅くとも午後6時には解除しておく必要があります。工事業者としてはこの辺も理解した上で、1日の作業スケジュールを組むことが求められます。

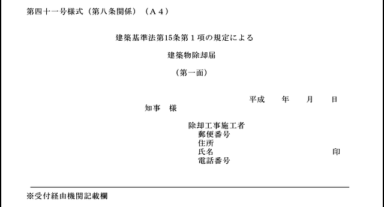

通行止めは警察への申請を

道路を通行止めににできる時間帯について確認しましたが、道路を通行止めにする場合は警察への申請が必要となります。具体的には、該当の道路を管轄する警察署に道路使用許可と呼ばれる申請を行います。

道路使用許可

本来の目的(人や車両の通行)以外に道路を使用することが止むを得ないものについて、交通上の支障等の審査を受けて使用許可を受けること。

申請を出す警察署によって異なりますが、申請をして1日から3日程度で許可が下りることが一般的です。解体工事の場合は、解体業者が代行して道路使用許可申請を行ってくれることが一般的です。そのため、施主が何かをしなければならないということは多くありません。

道路使用許可を取らずに勝手に道路を利用してしまうと、警察から指導を受けて工事の進捗に影響が出てくる可能性があります。そのため、道路を利用する場合は確実に道路使用許可を得ておくことが大切です。無用なトラブルを避けるという意味でも、必要な許可や資格について施主側も把握しておき、解体業者に手続きを済ませたかどうか確認することもポイントです。

解体工事で重要な騒音規制法と振動規制法

ここからは、解体工事の際に重要な騒音規制法と振動規制法について解説を行っていきます。騒音規制法に関してはこれまでも触れてきたように、工事を行うことができる時間帯について規定しているものです。その概要についてさらに詳しくご紹介していきます。

また、振動規制法も解体工事を行う上では重要な法律だと言えます。それぞれの概要について理解することで、法律を守ることの重要性を再認識していきましょう。

騒音規制法とは?

まずは、騒音規制法とは何かについて確認していきます。具体的には、以下のようなことを目的として制定された法律です。

騒音規制法

工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する騒音について必要な規制を行なうことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定された法律。

家屋や建物の解体工事を行う場合は、重機の利用やくい打機の利用、その他の機械の利用や解体時に発生する騒音が問題になることも少なくありません。特に工事現場の近隣にお住まいの方にとってはストレスに感じることも多く、著しい騒音が発生する作業について、政令で規制する必要があると考えられ騒音規制法が制定されました。

騒音規制法では、騒音の大きさや作業時間帯、作業日数や曜日などの基準を定めています。時間帯や作業日数に関しては本文中でも取り上げましたが、解体業者としてはそれぞれの基準を守る必要があります。騒音の大きさに関しては、環境省が85デシベル以下で作業を行うようにという基準を定めています。

騒音規制法の基準を満たさない場合は、市町村長が改善勧告等を行うことができるようになっており、解体業者としては確実に守ることが求められます。

振動規制法とは?

続いては、振動規制法について確認していきます。振動規制法も、以下のような目的をもって法律として制定されました。

振動規制法

工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する振動について必要な規制を行うとともに、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定された法律。

解体工事中は騒音のみならず、振動が発生することも珍しくありません。重機などの使用によって、著しい振動が発生する作業を規制する目的で制定されたのが振動規制法だと考えることもできます。

具体的な振動の大きさとしては、敷地境界線において75デシベルを超えないことと定められています。くい打機やくい抜機の使用、ブレーカーの使用など、特定建設作業と呼ばれる作業を行う場合、75デシベル以下の振動になるようにコントロールする必要があります。

こちらも規則に違反すると市町村長からの改善勧告の対象となり、工事の進捗に影響が出る恐れがあります。

目安となる騒音基準

騒音規制法や振動規制法について確認してきましたが、目安となる騒音基準についても取り上げていきます。騒音規制法では85デシベル以下、振動規制法では75デシベル以下といった基準が設けられています。

それぞれの数値を見てもよくわからないという方もいるでしょう。そこで、日常生活の中で感じる音について、参考となるものを挙げていきます。具体的な数字と感じる音量については、以下の物事が目安となります。

- 70デシベル:騒々しい事務所の中や騒がしい街頭の中にいる状態

- 80デシベル:地下鉄や電車の車内にいる状態、正面1mでピアノの音を聞いている状態

- 90デシベル:カラオケボックスの中で他人の歌を聞いている状態

おおよそ、上記のような状態を挙げることができます。解体工事を行っていると、ある程度の騒音や振動が発生するのは止むを得ない部分もあります。それでも、85デシベルという基準を大幅に超えて騒音がしている場合は、施主や解体業者にクレームが入ることも珍しくありません。

近隣住民側にも平穏無事な生活が担保されるべきであり、あまりに大きな騒音に耐えるというのは無理があるでしょう。解体業者自身で騒音問題を解決できない場合は、現場の地域を管轄している行政や警察から指導を受けることもあります。

解体工事での騒音や振動はつきものですが、施主や解体業者としてもなるべく近隣の方々のストレスにならないように配慮する姿勢を持つことが大切です。

解体工事における騒音や振動のトラブル

ここからは、解体工事における騒音や振動のトラブルについて確認していきます。騒音規制法や振動規制法といった法律も制定されていますが、それでもなおトラブルが発生するケースは少なくありません。

解体工事中のトラブルは、近隣住民にとっても施主や解体業者にとっても気持ちの良いものではありません。具体的に、どういったトラブルが発生しているのか確認することも大切です。その上で、トラブルを避ける方法や騒音を減らす方法について理解を深めていきましょう。

騒音によるトラブル

解体工事においては、騒音によるトラブルが発生するケースも多くなっています。日中の作業によって騒音が発生する場合は、まだ近隣住民の方も我慢することができますが、稀に夜間の作業によってトラブルが発生することもあります。

騒音規正法によって住宅地や商業地では午後7時までしか作業を行ってはいけないことになっていますが、解体業者によってはその時間を越えてもなお作業を続けていることがあります。その場合は、そもそも法律の規定を守っていないことになり、近隣の方々からのクレームも入りやすくなります。

また、日中に工事を行っている場合でも、クレームやトラブルになるケースがあります。中には夜勤明けで日中に寝ているという方や、赤ちゃんのお昼寝の時間帯と重なってしまうということもあります。そういったケースで工事の音が大きくなると、クレームやトラブルにつながることがあります。

近隣住民の方としてもある程度は仕方ないと割り切っていますが、それでも解体現場に近くなるとストレスに感じやすくなる側面もあります。解体業者としても、できるだけ頑丈に養生シートを貼るなどして、近隣の方々のストレスを軽減する対策をとることが重要です。

揺れるなど振動によるトラブル

続いては、解体工事中の振動によるトラブルについて確認していきます。解体工事では、騒音と共に振動の発生もつきものです。工事中は重機やクレーンなどを利用することも多く、現場に近ければ近いほど大きな振動を感じやすくなります。

地面が大きく揺れるような感覚に耐えられずに、クレームを入れるという方もいます。赤ちゃんがいる場合は、子供のことが心配になってクレームを入れるという方もいるでしょう。

また、振動の発生によって隣家の外構や庭木などを壊してしまうというケースもあります。ここまで来ると、もはや物理的な被害であり、損害賠償請求といった裁判沙汰になることも珍しくありません。解体業者としては細心の注意を払って工事を行うべきであり、振動の発生によって近隣の方にご迷惑をお掛けしていると認識する必要があります。

騒音や振動の発生は仕方のない部分もあるので、解体業者と近隣住民の両者が歩み寄って協力し合う姿勢を見せることもポイントです。

騒音や振動は近隣住民のストレス

改めて、騒音や振動の発生は近隣住民にとって大きなストレスになっていると理解することが大切です。騒音の大きさは騒音規制法によって85デシベル以下にすることが定められていますが、85デシベル以下であってもストレスを感じる人はいます。

大切なのは数字的な問題よりも、近隣住民の方たちがどのように感じているかです。解体業者としては、長時間にわたって振動や騒音が発生するような作業は行わないといった工夫をすることも求められるでしょう。

場合によっては施主にクレームが入ることもあるので、解体業者と連携して最善策を実行することが大切です。解体工事は近隣住民や通行人の方々の協力も得て初めて成立するものです。施主や解体業者側だけの考えで、好き勝手に行って良いというものではありません。

少なからずストレスを感じている人がいるということを意識した上で、解体工事を進めていく必要があります。

トラブルを避ける方法

解体工事の際は騒音や振動の発生によって、近隣住民の方々がストレスを感じることが少なくありません。そのストレスが影響して、クレームやトラブルにつながることも多く、解体工事の進捗に影響が出てくることもあります。

騒音や振動の発生をなくすことは難しいですが、トラブルを避けるためにできることはあります。それは、解体工事前の挨拶です。近隣の方々に事前に挨拶をすることで、工事への理解を求めることが重要です。

事前に騒音や振動が発生するとわかっていれば、近隣の方々も工事に協力しようとする姿勢が芽生えてくることがあります。一方で、何の告知や挨拶もないまま解体工事を始めてしまうと、近隣住民の方からの理解や協力を得ることが難しくなってしまいます。

その状態でいきなり騒音や振動が発生することになると、クレームやトラブルにもつながりやすくなります。解体工事期間中は近隣の方々からの協力が欠かせません。

事前に挨拶をすれば全てが解決されるわけではありませんが、少しでもクレームやトラブルの発生を防ぐために、できることはやっておいた方が良いでしょう。

騒音を減らす方法

トラブルやクレームの発生を防ぐために、騒音を減らす方法についても確認していきます。解体工事中の騒音の発生を完全に防ぐことはできませんが、少しでも音量を下げることは可能です。その方法としては、以下の2通りが挙げられます。

- より頑丈に養生を行う

- 工事方法を変更する

1番目のより頑丈に養生を行うことは、現実的な方法としておすすめです。解体工事を行う前に養生を設置することが一般的ですが、養生は粉じんの飛散を防ぐ以外に、騒音の発生を防ぐ効果もあります。周囲への音漏れを防ぐという点で、より頑丈に養生を設置することで少しでも騒音を減らすことができます。

2番目の方法として、工事方法を変更することが挙げられます。重機やクレーンなどの機械を使った工事が中心になると、その分騒音も発生しやすくなります。重機やクレーンなどを使用する時間を少しでも短くすることで、多少騒音の発生頻度を減らすことができます。手壊し解体する部分を多くするという方法もあります。

どちらも作業員の負荷を高めることにつながり、場合によっては作業スケジュールの見直しが必要になるケースもあります。それでも騒音を減らすためにできることとして、頭に入れておくことが有効です。

指定時間外に解体工事が行われている場合

ここからは、指定時間外に解体工事が行われている場合について確認していきます。自宅近くや職場の近くで解体工事が行われている場合、その騒音や振動にストレスを感じることもあるでしょう。

解体工事を行ってもらう側ではなく、第三者として解体工事の騒音や振動を我慢しなければならないこともあります。場合によっては、業者が指定時間を守らずに解体工事を行っていることもあります。そうしたケースでどういった対応をすれば良いのかについて、具体的に確認していきましょう。

施主への相談

住宅地や商業地での解体工事は、騒音規制法によって午前7時から午後7時までと定められています。しかし、解体業者の中にはその時間を守らずに工事を行っていることがあります。

その場合は、まず施主への相談を最優先にすることがおすすめです。まずは施主に時間外に工事が行われていることを相談して、施主から解体業者に伝えてもらう方法が有効です。施主としても、近隣住民の方々にご迷惑をお掛けしていることに引け目を感じていることも少なくありません。

また、施主も大きなクレームやトラブルが発生する前に、解体業者のマナーを改善したいという気持ちを持っています。まずは施主に相談をして、工事時間の改善や工事スケジュールの見直しなどを促すことが重要です。

業者へのクレーム

施主への相談をしてもなお状況が改善しない場合は、業者へのクレームを入れることも1つの選択肢です。できれば業者へ直接クレームを入れるのは避けたいところですが、施主に伝えても何も変わらなければ直接伝えるしかありません。

解体業者としては施主から工事費用を受け取っているため、施主以外からのクレームについては軽く受け流すケースも少なくありません。それでも、近隣住民として迷惑をしていると伝えることで、業者の考え方が変わる可能性もあります。

周囲に同じように迷惑していたりストレスを感じたりしている方がいれば、一緒に抗議に行っても良いでしょう。第2段階目の方法として業者へのクレームを入れることが有効です。

行政への相談

施主や解体業者へ抗議の意思を伝えても状況が改善されない場合は、最終的に行政への相談をすることがポイントです。最後は自治体や行政から改善を促してもらうことで、解体業者の行動を変えるしかありません。

解体工事に際しては騒音規制法や振動規制法といった法律を守る必要があり、法律違反をしてまで工事を進めて良いということはありません。場合によっては、工事を中断させるという勧告がなされることもあります。

また、騒音規制法や振動規制法以外に、地域独自の条例を制定しているケースもあります。行政に相談しつつ、独自の条例がないかどうかも確認してみると良いでしょう。

最後は法律や条令が最も強い基準であり、指定時間外に工事を進めることは許されなくなります。行政への相談に行く前に解体業者自ら更生することが期待されますが、そうならない場合の最終手段として行政を頼ることが効果的です。

まとめ

解体工事を行うことができる時間帯に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事に関しては騒音規制法や振動規制法といった法律を守りつつ、工事を進める必要があります。近隣住民の方々にご迷惑をお掛けすることもあるのが解体工事ですが、それでも一定の基準を超えないように施主や解体業者としても細心の注意を払うことが重要です。

騒音や振動の発生によってクレームやトラブルにつながることも少なくありません。そうしたクレームやトラブルを少しでもなくすために努力できることは行うことがポイントです。施主としても、近隣の方々にネガティブな影響を与えているという意識を持ちつつ、解体業者と連携しながら工事を進めていくことが求められます。

解体見積もり広場

解体見積もり広場