解体工事とは?工事の流れや主な解体工法などについて解説

解体工事とはどのような内容の工事なのか、ほとんどの方はご存知だと思います。解体の工法には様々な種類があり、また誰でも工事を行って良いというわけではありません。

本記事では、解体工事の基本的なこと、一般的に用いられている主な工法、解体工事に必要な資格・許認可、解体工事に関する各種法律などについて解説していきますので、どうぞご覧ください。

解体工事とは?

解体工事とは、建物や家屋といった建造物を取り壊す工事のことです。それまであった建物や家屋を取り壊して、新たに建て替えや新築工事をする前に行うのも解体工事です。在来の建物や建造物を取り壊すことによって、新たな建物を同じ場所に建設することができます。

建物や家屋については多種多様な構造で建てられており、どれも同じ工法で解体工事を進めていけば良いというものではありません。安全性を考慮した上で、適切な手順にて建物の解体工事を行うことが求められます。

解体工事は人の命に関わるリスクもある危険な行為ですから、誰でも行えるわけではありません。必要な資格を保有し、なおかつ許認可を受ける必要があります。

解体工事の基本的な流れ

- 解体業者に見積もり依頼

- 建物と周辺の現地調査

- 解体業者と契約

- インフラ(ライフライン)の停止・解約

- 各種申請

- 近隣住民への挨拶

- 残置物(不用品)の撤去・処分

- 養生や足場の設置

- 防音パネルの設置

- 設備や内装材の撤去

- 重機を使った解体

- 地中埋蔵物の確認

- 細かいガラの撤去と整地

- 工事現場の清掃

解体工事を依頼する側としては、まず工事を開始する前に各種届出を行います。解体業者への依頼や日程調整を終えることができたら、役所などの公共機関やインフラ会社に対して連絡を入れましょう。

ガス、水道、電気、インターネットといったインフラは工事の前に停止しておく必要があります。水道に関しては解体工事終了後の清掃の際に利用することもあるので、解体業者の担当者と話し合った上で、解約時期を決めた方が良いです。

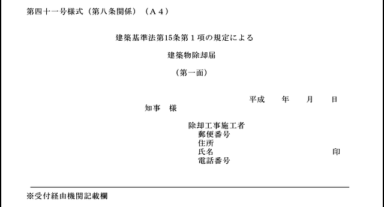

役所への届出としては、法務局に「建物滅失登記」の届出、都道府県に対して「解体建物の構造」と「着手時期および工期、工程表」、「分別解体の計画」といった書類の提出、市区町村に対して「家屋取壊し届」などを提出する必要があります。

基本的には、解体業者から指示された流れに沿って実行すれば問題ありません。解体業者側が提出する書類や届出もありますが、施主側で行うことは自身で適切に処理しておきましょう。

各種届出が終わるといよいよ解体工事に入り、建物や家屋が取り壊され、地中埋設物がないかどうかの確認や解体で出たガラの撤去を行います。その後、整地と清掃を済ませて解体工事の完了となります。

解体工事を行う際の工法

解体工事の際は、様々な工法を駆使しながら作業を進めていくことになります。建物の構造や階数、面積によっても適切な工法が変わっていくことがあります。

それぞれの解体工法とその特徴について確認していきましょう。

- 手壊し工法

- 重機併用(手壊し)工法

- 圧砕機工法

- ハンドブレーカー工法

- カッター工法

- ワイヤーソーイング工法

- 静的破砕剤工法

- アブレィシブウォータージェット工法

- ミニブラスティング工法

- 直接通電加熱工法

- レーザー工法

- 火炎ジェット工法

- マイクロウェーブ工法

手壊し工法

手壊し工法とは主に木造住宅で採用される工法のことで、文字通り手を使って人力で家屋を解体していきます。新築の際と反対の手順で取り壊しを行うのが手壊し工法の特徴です。重機を使うことがないため、騒音や振動といった解体に伴う弊害もほとんどありません。

建設リサイクル法で定められている分別解体に則った形で解体を進めることができます。しかし、重機やその他の機械を使うことがないので、工期が長くなりやすいというデメリットがあります。工期が長くなる分、解体費用が割高になるケースもあります。

重機併用(手壊し)工法

重機併用(手壊し)工法とは、手壊し工法と重機を組み合わせた解体工法となります。これが現在の最も一般的な解体工法となっており、木造住宅などでは採用される可能性が高い工法です。

人力で解体できる部分は人力で解体しつつ、建物の大まかな解体に関しては重機で取り壊します。建設リサイクル法で定められている分別解体にも対応することが可能で、重機を使う分、工期も短縮することができます。

圧砕機工法

圧砕機工法に関してはRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の建物を解体する際に利用されることが多い工法です。

通称ユンボと呼ばれる可動ベースマシンに、油圧クラッシャーやショベルなどを取り付けて解体していきます。基本的には油圧を動力源にして刃を開閉させながらコンクリート破砕したり、鉄骨や鉄筋を切断したりするのが特徴です。

ハンドブレーカー工法

ハンドブレーカー工法とは、エアコンプレッサーを動力源としハンドブレーカーのみを使ってコンクリート躯体を取り壊す工法のことです。

解体に際して、重機を搬入することができないような狭いスペースでも活躍してくれるのがハンドブレーカー工法の特徴です。ハンドブレーカー工法は「RC建物等の手壊し」と呼ばれることもある工法で、比較的工期が長くなりやすく、その分解体費用も割高になるケースがあります。

カッター工法

カッター工法とは別名ウォールソー工法と呼ばれることもありますが、走行させることができる加圧機械に特殊なダイヤモンドブレードをセットして部位別に切断していくものです。RC造やSRC造の建物で採用されることが多いです。

切断したコンクリートをクレーンで吊り下げていき、上部階から順番に解体を進めていく工法となります。

ワイヤーソーイング工法

ワイヤーソーイング工法もRC造やSRC造の建物で採用される工法となっており、駆動機を使ってコンクリート躯体を切断するのが特徴です。

鉄骨鉄筋コンクリートや鉄筋コンクリートの構造物に対してワイヤーソーを巻きつけ、駆動機を高速回転させながら解体工事を進めていきます。

静的破砕剤工法

RC造やSRC造の建物を解体する際には、静的破砕剤工法を用いて工事を行うこともあります。静的破砕剤工法とは、コンクリート部分に穴をあけて、その穴に静的破砕剤を充填していくという解体技術です。

静的破砕剤工法を充填して半日から1日程度経過するとコンクリートにクラックが入り、解体を進めることができます。

コンクリートなどを破砕する際に油圧ブレーカーなどを使うと、振動や騒音が激しくなりすぎて近隣の方に迷惑となることもあります。そうした懸念を払拭する工法として、静的破砕剤工法を使って解体作業を進めることがあります。

アブレィシブウォータージェット工法

アブレィシブウォータージェット工法とは、超高圧ウォーターに微粒ガーネットを混入して研磨剤として利用するものです。直系3mm程度のノズルを使って鉄筋コンクリート面に噴出させることで、コンクリートの切断と解体を進めていきます。

ミニブラスティング工法

ミニブラスティング工法とは、特殊な火薬を使って瞬時に建物や家屋を崩壊させる工法のことです。欧米諸国で使われることもある工法ですが、火薬の使用に伴う振動や騒音、粉塵や飛石といった弊害が大きいため、日本国内ではなかなか実用化が進んでいない部分もあります。

ミニブラスティング工法は今後の解体手法の1つとして期待されている工法であり、研究が進められている最中です。

直接通電加熱工法

直接通電加熱工法とは、鉄筋に対して低電圧で大電流の電気を伝えて加熱していき、コンクリート部分にクラックを生じさせて解体を進めていく工法です。

低電圧とは言え、一定の電流が流れることになるので、取り扱いには要注意です。一定の経験やスキルを持った作業員が行う必要のある工法です。

レーザー工法

レーザー工法とは、レーザー発振機から発信されたレーザービームを複数のミラーを使って切断箇所に導くものです。レーザービームをコンクリートなどの切断箇所に当てることで、コンクリートを溶解して切断することができます。

水中構築物など、離れた箇所からでも解体工事ができる工法として重宝されています。

火炎ジェット工法

火災ジェット工法も特殊な建造物に対して採用される工法の1つです。火災ジェット工法とは、超高速で高温のジェット火災を噴射する工法のことを言います。その高温のエネルギーによって、コンクリートを溶解して解体に結びつけていきます。

マイクロウェーブ工法

マイクロウェーブ工法とは、構造物に対してマイクロ波を照射して、マイクロ波の内部加熱の性質を使ってコンクリートを破砕する工法のことです。

その仕組みとしては電子レンジに近いものがあります。内部加熱によってコンクリートを破砕していくので、比較的安全性を担保した中で解体を進めていくことができます。

解体工事の際に必要な資格と許認可

解体工事を行うためには、資格と許認可が求められます。業者として解体工事に携わる場合は、以下のいずれかの許可や登録をする必要があります。

- 建設業許可

- 解体工事事業登録

上記のいずれかの許可や登録をすることで、解体工事を行う業者として正式に認めてもらえるのです。

中には無資格状態や許認可を受けていないにも関わらず、解体工事をしようとする業者や作業員が存在することもあります。そうした状態で工事を行うのはもちろん違法行為であり、解体工事を行うことはできません。

解体を依頼する施主側としては、最初に自身で建設業の許可証を確認するか、提示してもらうようにしましょう。その上で、可能であれば解体工事にあたる作業員たちが資格を保有しているのかどうかも確認した方が良いでしょう。

解体作業員などに必要な資格

解体作業員として解体工事に従事する際にも必要な資格があります。作業する内容によって必要な資格や認可は変わっていきます。

具体的な資格としては、以下のようなものを挙げることができます。

- 足場の組立て作業主任者

- 地山の掘削作業主任者

- コンクリート造工作物の解体作業主任者

- 建築物等の鉄骨の組立作業主任者

- 特定化学物等作業主任者

上記のような資格以外にもさまざまな資格があります。いずれにしても、資格を保有していなければ業者として特殊な解体工事に携わることはできません。

例えば、解体工事の際に2m以上の地山の掘削作業をする場合は「地山の掘削作業主任者」の資格を保有している必要があります。また、高さ5m以上の足場を組み立てたり変更したりした上で作業する場合は、「地山の掘削作業主任者」の資格取得が義務付けられています。

また、危険度が高く専門的対応が求められるアスベストの取り扱いに関しては、「特定化学物等作業主任者」資格を有した作業員しか対応できません。

解体工事に関する法律

解体工事を行う際は、建設業法や建設リサイクル法といった法律について理解しておくことも大切です。

建設業法や建設リサイクル法に関しては定期的に見直しをされることもあり、その都度正しい法律のもとで解体工事を進めていく必要があります。

解体業者はもちろんのこと、解体を依頼する施主としても、正しい知識を持って工事に望みましょう。

建設業法

建設業法では、解体工事にかかる技術者要件を定めています。建設業法によれば、技術者とは解体工事に携わり、工事の管理をする業者のことを指しています。その他、指定学科や資格、実務経験に関する情報も建設業法には盛り込まれています。

例えば、解体工事業の指定学科として、「土木工学または建築学に関する学科」が定められています。

資格としては、一級の土木施工管理もしくは二級の土木施工管理、または一級の建築施工管理もしくは二級の建築施工管理のいずれかに合格していることが必要とされています。

実務経験に関してもそれぞれ規定があり、例えば、土木工事業や解体工事業に関して一定以上の経験があることが求められています。

建設リサイクル法

解体工事を行うとさまざまな資材や廃棄物が発生することになります。そうした資材や廃棄物を適切に処理して、再資源化などにつなげるのが建設リサイクル法で規定されている主な内容です。

建築物の解体に関しては分別解体が義務付けられています。例えば、解体工事を通して出てきたコンクリートやアスファルト、木くずといったものに関しては、それぞれ分別して処分しなければなりません。

再資源化できる資材に関しては、リサイクルするといった規定もあるのが建設リサイクル法の特徴です。基本的には工事を依頼した側が工事着手7日前までに、分別解体等の計画について都道府県知事に届出を行う必要があります。

まとめ

解体工事とはどのような工事なのか、主に用いられている工法、各種届出や法律との関係について具体的に解説を行ってきました。一生の内に一度依頼するかどうかという解体工事ですが、施主として対応しなければならないことも多々あります。

実際に施主として建物や家屋の解体を依頼する際は、解体業者や各自治体との連携が欠かせません。着工前や着工後に届出を行う書類なども把握した上で、確実に解体工事へと進めていけるよう事前準備をしっかりしておきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場