家の解体に際して必要な手続きや届出とは?税金との兼ね合いも解説

- この記事の目次

家を解体する場合は、解体工事だけをして終わりというわけではありません。工事を開始する前に必要な手続きや、工事完了後に必要となる手続きもあります。また、家を解体すると固定資産税を含めた税金面で変化が生じることもあります。

本記事では、家の解体に際して必要な手続きや必要とされる届出、税金面の変化、解体手続きの際に少しでも費用を節約する方法などについて解説していきますので、どうぞご覧下さい。

家を解体する前に必要な手続きや届出

まずは、家を解体する前に必要な手続きや届出について解説していきます。家を解体する際には、解体工事届出や道路使用許可申請などを行う必要があります。

また、家屋や建物にアスベストが使用されている場合は、特定粉塵排出等作業の実施の届出も行う必要があります。その他、ライフラインの停止や近隣説明会といった手順も踏むことが大切です。

1つ1つの動きや流れを確認しつつ、適切に対応することが求められます。その一連の流れや手続きについて確認していきましょう。

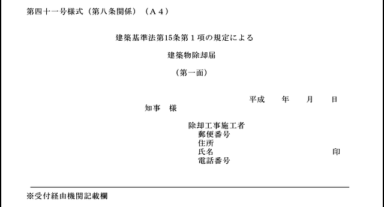

解体工事届出(建設リサイクル法)

家を解体するに当たって、最初に確認しておきたいのが解体工事届出です、延べ床面積が80㎡を超える家屋を解体する場合は、適切な届出や許可を得ている業者しか解体工事を行うことができません。いわゆる建設リサイクル法と呼ばれるものであり、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。

建設リサイクル法に基づく解体工事届出については、基本的に依頼主が行うことになっています。解体工事の着手7日前までに、家屋がある地域を管轄している役所の担当課に提出する必要があります。建設指導課など、役所によって名称が異なることがあるので事前に確認しておくことも大切です。

解体業者によっては、解体工事届出を代行してくれるところもあります。その場合は依頼主の委任状を渡しておく必要があります。委任状を事前に用意しておき、滞りなく手続きを進められるようにすることがポイントです。

解体業者に解体工事届出を代行してもらう場合、有償になる可能性もあります。多くの場合は無償で行ってもらうことができますが、予め事前に確認しておくと良いでしょう。

道路使用許可申請

家を解体する際に必要な申請として道路使用許可申請もあります。解体工事を行う家屋の前に、重機や大型トラックを駐車できるような十分な道幅があれば問題ありませんが、なかなかそういうわけにもいきません。

家屋の前に十分な道幅がない場合、道路上に大型トラックや重機を駐車することになります。その際に必要になってくるのが道路使用許可申請です。

家の解体工事に際して、使用したい道路を管轄する警察署に道路使用許可の申請を行います。場合によっては道路を管轄する警察署が2箇所になることもあり、その場合は2箇所の警察署に申請を行う必要があります。

また、申請にあたって手数料が徴収されます。地域によって異なりますが、2,000円から2,700円ほどの手数料を支払うことになるので、頭に入れておきたいところです。道路使用許可申請に関しては、解体工事業者が行ってくれることが多いです。

ライフラインの停止

家の解体工事の際しては、ライフラインの停止も適切に行う必要があります。電気やガス、インターネットといったライフラインについては、基本的に工事が始まる前に停止してもらいます。水道に関しては、解体工事期間中に業者が使用することもあるので、業者との話し合いの中で停止スケジュールを決定することがポイントです。

粉塵の飛び散りを防いだり、工具や作業員の手足を洗ったりする際に水道の水が必要になることもあります。事前にその辺のすり合わせを行っておくことが求められます。

また、場合によっては「危険物貯蔵所廃止届」や「消防指定水利廃止届」といった届出を行う必要があることもあります。これは消防法の規定にしたがって判断されるものであり、全ての住民に課される届出ではありません。わからないことがあれば、現場の住所を管轄している消防署に問い合わせてみるのも有効です。

ライフラインの停止も含めて、解体工事の前に必要な手続きを済ませておくことが重要です。

特定粉塵排出等作業の実施の届出

解体する家にアスベストが使用されている場合には、特定粉塵排出等作業の実施の届出も行う必要があります。原則として2006年以降に建てられた建物や家屋にアスベストが使われている可能性は低いですが、それ以前に建てられた建物については、アスベストが使用されている可能性を否定することはできません。

アスベストに関しては事前調査から実際の撤去作業にいたるまで、特別なスキルや経験を持った作業員たちで行うことが求められています。アスベストが発見された場合は、撤去作業を行う日の14日前までに施主が都道府県に対して特定粉塵排出等作業の実施の届出を行うことが義務付けられています。

かつては解体業者が届出義務を負っていましたが、現在は施主が届出を行う規定に変わっています。その辺にも注意を払いつつ、アスベストが使用されていることがわかった場合は適切に対応することが重要です。

近隣説明会

一連の手続きや届出を行う中で、家の解体工事に際しては近隣説明会を行うことも大切です。一軒一軒の家やマンションを回って解体工事が行われることを伝えても問題ありませんが、その分労力もかかることになります。

解体する家の周辺に多くの住民が住んでいる場合は、近隣説明会という形でまとめて周知を図ることが有効です。自治体によっては条例で近隣説明会の開催を義務付けているケースもあるので、事前に確認しておく必要があります。

例えば、東京都墨田区のケースでは木造住宅の場合は工事着工5日前までに住民説明会を実施しなければならないと定められています。木造以外の建物であれば、工事着工7日前までに説明会を実施する必要があります。

自治体や行政によって対応は異なりますが、いずれにしても事前に工事を行う旨と注意点を近隣の方たちへ知らせておく必要があります。解体業者との連携も図りつつ、然るべき対応を取っていきましょう。

残置物(家具・家電)の処分

家の解体に際しては、残置物の処分も必要なポイントになっていきます。家具や家電といった残置物については、解体工事が始まる前に処分しておきたいところです。工事が始まってから残っていると、処分費用が追加される形となり、トータルで支払う費用が多くなってしまうからです。

冷蔵庫やテレビ、洗濯機やエアコンなど、家電リサイクル法の対象となる残置物については、購入先や家電メーカーがリサイクルをすることが基本です。その他の家具や家電についても、クリーンセンターや自治体のゴミ回収業者との連携を図りつつ、自分たちで処分しておきましょう。

ほとんどの解体業者は一緒に処分してくれますが、サービス内容や費用面については事前に確認しておきましょう。

家を解体した後に必要な手続き・知っておくべきこと

家の解体工事が終わった後に必要となる手続きがあります。また、工事後に解体業者から受け取るもの、施主側で用意しなければならない書類などもあります。

工事が終わったからといって安心するのではなく、解体後の手続きを終えるところまでやって無事に家の解体を終了することが大切です。そのために必要な手続きや知っておくべきことについて、1つ1つ理解しておきましょう。

建物滅失登記申請

まず、家の解体工事が終了した時点で行う手続きとして、建物滅失登記申請を挙げることができます。建物滅失登記申請は家屋や建物を解体したら、1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

建物滅失とは、簡単に言えば物がその場所から物理的に消えることを指します。家を解体することによって、それまでその場所にあった建物が物理的に消えるので、建物滅失登記を行う必要が出てくるのです。

解体工事の他、台風や地震などの自然災害で家屋や建物がなくなった場合も建物滅失登記申請が必要となります。この申請は法務局に行って手続きをすることで、建物の登記簿をなくすことができます。

土地家屋調査士への委任も可能

家屋を解体したら1ヶ月以内に法務局に行って手続きをする必要がある建物滅失登記申請ですが、土地家屋調査士へ委任することも可能です。

自分で行うこともできる建物滅失登記申請ですが、時間的に難しいという場合や手続きが煩雑で大変だという場合は土地家屋調査士へ委任してしまうのも有効です。委任する場合は、下記のものを準備しておく必要があります。

- 委任状

- 依頼人の印鑑証明

- 実印

また、土地家屋調査士へ委任すると3万円から5万円の費用が発生します。この辺は相談ベースとなりますが、いずれにしても一定の費用がかかることを頭に入れておく必要があります。

土地滅失登記も理解しておこう

基本的に家を解体した場合は建物滅失登記申請を行うことになりますが、場合によっては土地滅失登記申請を行うこともあります。

土地滅失登記とは、土地としての機能を果たさなくなった場合にその所有権を喪失するという意味で行われる申請のことです。地震や地盤沈下、台風や洪水といった自然災害に巻き込まれて土地として存在することがなくなった場合は、土地滅失登記を行う必要があります。

それほど多いケースではありませんが、稀に土地滅失登記が必要になることもあります。人工的に掘削して土地を消失させたケースも登記が必要です。何らかの理由で土地が消失した場合は、滅失した日から1ヶ月以内に法務局に申請を行う必要があります。この申請についても頭に入れておくことが重要です。

解体業者から受け取るもの

家の解体工事が終了すると、必要な手続きや申請を行うことも重要ですが、解体業者から受け取るものを押さえておくことも大切です。解体業者から受け取るべきものをしっかりと理解しておき、もらい忘れがないようにしておきたいところです。具体的に受け取るものについて、下記にまとめていきます。

- 取り毀し証明書

- 解体業者の印鑑証明

- 解体業者の会社謄本または資格証明(自治体によっては不要のケースも)

解体業者から受け取るものとしては、上記の3点を頭に入れておきましょう。解体業者の会社謄本または資格証明が必要かどうかについては、法務局で確認することができます。

基本的に上記の3点はセットで渡してもらうことができるので、解体業者とコミュニケーションを取りつつ、適切なタイミングで受け取ることが求められます。

依頼主側で用意するもの

続いては、依頼主側で用意するものについて確認していきます。依頼主側で用意するものとしては、以下の2点を挙げることができます。

- 建物滅失登記申請書

- (解体した家屋の)案内図

建物滅失登記申請書については、法務局に行って取得することになります。土地家屋調査士へ委任する場合は自ら取得する必要はありません。

案内図に関しては、後日、調査員が解体現場を調査するために必要な書類です。グーグルマップをプリントアウトしたものでも構いませんし、市販の地図をコピーした用紙でも問題ありません。これらの書類は法務局に提出することになりますが、いずれにしても土地家屋調査士へ委任した場合は、全て代理で行ってもらうことができます。

わからない場合は解体業者へ相談を

家の解体工事に際しては、解体前も解体後も必要となる手続きや申請が数多くあります。家の解体工事はそれほど頻繁に行うことではなく、初めて経験するという方も多いでしょう。そうした中で、わからないことや不明点が出てくるのは自然なことだと言えます。

うっかりミスや提出忘れを防ぐために、解体業者との連携を密にして、わからないことはすぐに業者に聞くという習慣を身につけておくことが大切です。手続きや申請には時間がかかることも少なくありません。

その中でできるだけ時間に余裕を持って準備を進めていくことも大切です。わからないことがあれば自分で判断するのではなく、解体業者の力も借りつつ工事を前進させていきましょう。

家の解体手続きで節約する方法

家の解体手続きに関しては、解体前も解体後もやるべきことが数多くあります。その中で自分でできるものがあれば、自分で行うことによって少しでも費用を抑えることができます。

具体的な節約方法を取り上げていきますので、できそうなものがあればチャレンジしてみましょう。

道路使用許可申請を自分で行う

まずは、道路使用許可申請を自分で行うことによって節約する方法が挙げられます。多くの場合では解体業者が行ってくれる道路使用許可申請ですが、申請に際しての費用が別途請求される可能性もあります。

その場合は自分で行うことで、節約につなげられます。道路を管轄する警察署に申請を行うことで道路使用許可を得ることができます。具体的な提出書類は以下のものとなります。

- 道路使用許可申請書

- 使用する道路の地図や範囲がわかるもの

- 現場見取り図

- 申請手数料

道路使用許可申請書については、道路を管轄している警察署に出向くことで受け取ることができます。また、使用する道路の地図や範囲については、地図帳やWeb上の地図から引用すれば問題ありません。

必要書類を管轄する警察署に持参するか、郵送で提出することもできます。郵送の場合は書留郵便を利用することが推奨されています。

建物滅失登記の届出を自分で行う

続いての節約方法として、建物滅失登記の届出を自分で行うことが挙げられます。家の解体工事が完了して、家がなくなったら1ヶ月以内に建物滅失登記申請を行う必要があります。建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼することもできますが、その場合は3万円から5万円ほどの費用がかかります。

一方で、自分で必要書類を揃えて法務局への届出を行えばそこまで高い費用をかけずに建物滅失登記を行うことができます。建物滅失登記に際して必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書(法務局で入手)

- 取り毀し証明書(解体業者から発行してもらう)

- 解体業者の印鑑証明書及び資格証明書または商業登記簿謄本

- 解体現場周辺がわかる地図

- 申請書の写し

上記の書類を用意して法務局で手続きを行うことで、建物滅失登記をすることができます。少しでも費用を抑えたい場合は、自分で行うのがおすすめです。

手続きや届出書類に不備があった場合の罰則

解体工事前も解体工事後も一定期間内に手続きや書類の提出を行わなければならないケースが出てきます。そうした手続きを怠ったり忘れてしまったりすると、罰金等を受ける可能性も出てきます。確実に手続きや申請を行えるように、スケジュールや必要書類を把握しておくことが大切です。

建設リサイクル法の届出

まずは、建設リサイクル法に基づく解体工事届出を怠った場合の罰則について確認していきます。解体工事届出を怠った場合は最大で20万円の罰金が課せられることになっています。

解体工事届出は主に施主が行うことになりますが、解体業者が行ってくれることもあります。いずれにしても、届出が必要な期間内に届出を行わないと罰金を課せられる可能性が出てきます。

基本的に届出漏れが明らかになった時点で施主のもとに、届出を行うように求める通達が送られてきます。その通達にしたがわなかった場合には是正勧告があり、その上で罰金が課されることになります。そのため、通達があった時点で速やかに対応すれば罰金を払わなくて済みます。

建物滅失登記の届出

建物滅失登記に関しても、届出を怠ると最大で10万円の罰金が課せられることになっています。また、建物滅失登記の届出を怠ると余計な固定資産税がかかることもあり、トータルで支出が大きくなってしまいます。その後新しい物件を購入する際の住宅ローンの審査にも悪影響を及ぼします。

罰金10万円という処分も痛いですが、それ以外に被るデメリットも大きいので注意しておきたいところです。

土地滅失登記の届出

土地滅失登記は不動産登記法第42条に規定されている項目であり、滅失の日から1ヶ月以内に当該土地の滅失の登記を申請しなければならないと定められています。

この規定を守らず、土地滅失登記を申請を怠ると最大10万円の罰金が課せられることになっています。建物滅失登記の場合と同様に、土地滅失登記の届出を怠った場合もいきなり罰金が課せられるわけではありません。

届出を行うように求める通達が自宅に郵送されてきて、その後是正勧告が行われます。それでも登記を行わないと罰金を支払うことになります。したがって、通達が来た時点で速やかに対応することが賢明です。

家を解体した後の固定資産税等の税金の考え方

家の解体や土地の滅失に関しては、固定資産税や都市計画税といった税金が関係してきます。家を解体すると固定資産税が上がると言われることもあります。

その理由や解体後の固定資産税と都市計画税の計算方法なども取り上げていきます。家を解体する場合は、税金面にも目を向けた中で解体工事を進めていくことが求められます。

解体後に固定資産税が上がる理由

固定資産税に関しては、対象となる土地に住宅用地として家が建っていれば税率を軽減してもらうことができます。それが以下のような式です。

| 小規模住宅地用(200㎡以下) | 課税標準×6分の1 |

|---|---|

| 一般住宅地用(200㎡を超えた部分) | 課税標準×3分の1 |

このような形で、200㎡以下の土地に住宅が建っていれば課税標準の6分の1の税金しか支払わなくて良いという仕組みになっています。しかし、家を解体してしまうと、固定資産税軽減に関する特例措置が適用されなくなるため、税率が上がり、結果的に支払う固定資産税の額が上がることが一般的です。

ただし、単純に3倍や6倍といった金額になるわけではありません。固定資産税や都市計画税には負担調整措置という制度が用意されており、前年に支払った税金の額に応じて負担割合が調整されることになっているのです。したがって、土地が住宅用地から非住宅用地に変わった場合、3倍から4倍といった範囲で税金が高くなるケースが多くなっています。

それまでの税金支払額の6倍上がるということはそうそうあることではないので、一度役所に相談に行くなどして、適切な固定資産税の額を割り出すことが有効です。

解体後の固定資産税と都市計画税の計算方法

家を解体した後の固定資産税と都市計画税の計算方法について確認していきます。まず、前提として土地・家屋・償却資産は、下記のような税率で課税されます。

| 分類 | 納める額 |

|---|---|

| 土地 | 課税標準額×税率1.4% |

| 家屋 | 課税台帳に登録されている価格×税率1.4% |

| 償却資産 | 課税標準額×税率1.4% |

家屋解体後の固定資産税としては、土地の分で課税標準額×税率1.4%(ここから更に2割減)と、土地の都市計画税で課税標準額×税率0.3%(ここから更に2割減)がかかるのみになります。

家の解体によって建物がなくなったので、建物にかかる固定資産税と都市計画税は0円です。また、建物がない土地は非住宅用地と認定され、固定資産税と都市計画税がそれぞれ2割ずつ軽減されます。

参考リンク:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局

固定資産税が免税になるケース

不動産や土地など、固定資産を持っていても固定資産税が課せられないことがあります。それは、土地と家屋のそれぞれの課税標準額が以下の合計に満たない場合に適用されます。

| 家屋 | 20万円 |

|---|---|

| 土地 | 30万円 |

例えば、課税標準額が40万円の土地を所有していて、家屋の課税標準額が17万円だったと仮定します。そうすると、土地の課税標準額は上記のラインを超えているので、土地に対して固定資産税と都市計画税がかかります。

一方で、家屋の課税標準額は17万円ということで、上記の20万円のラインを超えていないので課税対象から外されます。固定資産税が非課税であれば、自動的に都市計画税も非課税となります。詳しい内容については、役所の税務課に行って相談するのがおすすめです。

家を解体した後の変化

家の解体工事は解体を終えて終了ではありません。その後に待っている変化にも柔軟に対応しながら、次のステップへと進んでいく必要があります。

家を解体することで、具体的にどういった変化があるのか頭に入れておくことが大切です。その中身について確認していきましょう。

税金面の変化

まず挙げられるのが税金面の変化です。家を解体することによって固定資産税や都市計画税といった税金面が変化することになります。家が建っていることで享受できていた優遇措置も、土地だけになってしまうと受けられなくなってしまいます。そうすると、トータルで支払うべき税金が上がることが多くなります。

前年度の税金支払い実績も考慮された上で税額が算出されます。いずれにしても、それまでよりも支払う税額が増えることを念頭に置いた上で、家計のやり繰りを進めていくことがポイントです。

土地の管理

続いての変化として、土地の管理を挙げることができます。家の解体直後は業者が整地をしてくれてきれいな状態になっていることが多いです。しかし、時間が経つに連れて土地の状態が悪化していくこともあります。

何もせずに放置しておくと雑草が伸びきった状態になったり、ゴミの不法投棄にあったりしてしまうこともあります。ゴミの腐敗臭によって害虫が大量発生すると、近隣の方々に多大なるご迷惑をお掛けすることになります。

したがって、土地のメンテナンスも定期的に行う必要があり、草むしりや不法投棄に対する対応など、やるべきことも多いのです。自分たちで管理することが難しい場合は、土地の管理を業者に依頼したり、土地の売却を検討したりすることも重要です。

家を解体して安心するのは早いと言えます。その後の土地の管理も含めて、どういった対応をするのか家族や親族の間で話し合っておく必要があります。

お墓の管理

土地の管理と同様に行う必要があるのがお墓の管理です。特に実家を解体した場合、ご先祖様のお墓を管理していた方がいなくなってしまうということが想定されます。近所に住んでいる家族や親族がいればそれほど心配ありませんが、遠方に住んでいると、定期的にお墓のメンテナンスを行うことが難しくなってしまいます。

お墓を放置すると、無縁墓と認定されてしまう可能性もあります。無縁墓と認定されると、遺骨が取り出されて無縁供養墓などに納められて、他の無縁仏と一緒に供養されることになります。

そうなると二度とご先祖様のお墓参りに行くことができなくなり、お墓の撤去費用なども請求されることになります。家の解体に際しては、お墓の管理を誰が行うのかについても適切に話し合いの場を設けることが重要です。

まとめ

家の解体に際して必要な手続きや届出に関して、具体的にご紹介していきました。家の解体は工事だけ行えば良いというものではありません。工事前も工事完了後も然るべき手続きを行うことで、安心して家の解体を完了させることができます。

自分で行うことができることや解体業者に依頼するべきこと、それぞれを分けた中で1つ1つの手続きを行っていきましょう。

また、税金面の変化を含めて、解体工事完了後に起きる変化にも対応する必要があります。家族間や親族間での話し合いを大切にしつつ、将来に向けて動き出すことも大切です。そうした点も含めて、無事に家の解体工事を完了させられるようにすることがポイントです。

解体見積もり広場

解体見積もり広場