建物の構造別、物件の種類別で知る解体工事費用・坪単価相場まとめ

それまで住んでいたり利用していた建物が不要になった場合、解体工事を検討する方も多いのではないでしょうか。実際に解体工事を行う場合、解体費用がどれくらいかかるのか気になるところでしょう。 本記事では、さまざまな建物や付帯物の解体工事を行った場合の費用相場について解説します。解体費用が決まる要因や費用が膨らむ要因も含めてご紹介しますので、どうぞご覧ください。

それまで住んでいたり利用していた建物が不要になった場合、解体工事を検討する方も多いのではないでしょうか。実際に解体工事を行う場合、解体費用がどれくらいかかるのか気になるところでしょう。 本記事では、さまざまな建物や付帯物の解体工事を行った場合の費用相場について解説します。解体費用が決まる要因や費用が膨らむ要因も含めてご紹介しますので、どうぞご覧ください。

一般的に解体工事と言えば、家屋など建物を取り壊すことが多いでしょう。建物を取り壊す場合は、その構造によって解体費用に差が出てくることがあります。

木造と鉄骨造、RC造やSRC造では作業にかかる手間や時間が異なることもあるため、同じ面積でも解体費用に違いが出てくるのです。具体的にどれくらいの費用相場となるのか確認していきましょう。

木造の場合は、さまざまな構造がある中で最もスムーズに取り壊しを行うことができます。鉄骨造やRC造などと比べて、比較的簡単なつくりになっていることが多く、重機を使えば取り壊し作業もスピーディーに行うことができます。

そのため、木造の坪単価は他の構造と比べても最も安くなる傾向があります。木造の場合は、坪単価が4万円~5万円です。以下、木造を解体する場合の坪数ごとの大まかな費用目安となります。

| 坪数 | 費用相場 |

|---|---|

| 20坪 | 80万円~100万円 |

| 30坪 | 120万円~150万円 |

| 40坪 | 160万円~200万円 |

| 50坪 | 200万円~250万円 |

鉄骨造の場合は木造よりも頑丈なつくりになっているため、解体費用も高くなりがちです。鉄骨造の坪単価は、5万円~6万円です。

以下、鉄骨造を解体する場合の坪数ごとの大まかな費用目安となります。

| 坪数 | 費用相場 |

|---|---|

| 20坪 | 100万円~120万円 |

| 30坪 | 150万円~180万円 |

| 40坪 | 200万円~240万円 |

| 50坪 | 250万円~300万円 |

なお、鉄骨造の中でも軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分かれており、軽量鉄骨造の方がシンプルなつくりになっているので、重量鉄骨造よりは費用を抑えやすいことが多いです。

一方で、重量鉄骨造の場合はしっかりとした構造になっているので、軽量鉄骨造よりも解体費用が高くなることがあります。

まず始めに、RC造とSRC造の違いなどについて確認しましょう。

上記のように、RC造とSRC造はそれぞれ建物の構造となる材料や材質を示す言葉として使われています。その頭文字を取ったものがそれぞれRCとSRCになります。どちらも鉄筋が使われているところに特徴があり、コンクリート造の頑丈な構造となっています。

構造がしっかりしている分、解体工事にかかる手間や時間がかかりがちです。その分、解体費用も高騰しやすいところに特徴があります。敷地に余裕があり、重機を使用して解体できる場合、RC造SRC造の坪単価は、6万円~8万円です。鉄骨造と同じぐらいか、それよりも高くなることが多いです。

ただし、敷地いっぱいに建物が建っている場合、坪単価は「坪単価10~12万円」前後と割高になります。

以下、RC造SRC造を解体する場合の坪数ごとの大まかな費用目安となります。

| 坪数 | 費用相場 |

|---|---|

| 20坪 | 120万円~160万円 |

| 30坪 | 180万円~240万円 |

| 40坪 | 240万円~320万円 |

| 50坪 | 300万円~400万円 |

どの構造の建物もそうですが、ここで取り上げているのはあくまでも目安となる費用です。建物の立地条件や周辺環境、付帯物の撤去や地中埋設物の発見などによってさらに解体費用が高騰することもあります。最終的な解体費用については、必ず解体業者に確認してください。

高度経済成長と呼ばれた1950年代から1970年代にかけて建設されたビルやマンションは老朽化が進んできており、解体工事を余儀なくされるケースも増えてきています。それぞれ建物の種類ごとに費用はどれくらいかかるのか理解を深めていきましょう。

ビルも一般的な建物と同様に、構造によって坪単価の相場が決まっていきます。一般住宅の場合は数十万円から数百万円単位で収まることが多いですが、ビルの場合は数千万円単位の工事になることも珍しくありません。

階数が高くなれば高くなるほど、解体費用も高騰しておくので注意しておきましょう。ビルを解体する場合の大まかな坪単価の目安は以下の通りです。

| ビルの構造 | 坪単価 |

|---|---|

| S造(鉄骨造) | 4万円~6万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |

| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |

その他、地下室があるかどうか、階数はどのくらいか、ビルが建てられている地域はどの辺かによっても費用が変わっていくことがあります。ビルを取り壊す場合はある程度の費用がかかることを想定した上で、解体業者探しをすると良いでしょう。

マンションも基本的にはビルと同様の費用相場となります。規模が大きいマンションになると、解体工事に億単位の費用がかかることもあります。

マンションの寿命は一般的に30年から40年と言われており、それ以上持たせるためには大規模な補修工事や修繕工事を行わなければなりません。やむを得ず解体を選択するケースもあり、多額の費用が必要となります。

例えば、1棟が50戸の鉄筋コンクリート造のマンションの場合、解体費用だけで1億円から5億円程度かかることもあります。それだけ高額な工事になることを理解しておきましょう。

マンション1棟を解体する場合の構造ごとの坪単価の目安は以下の通りです。

| マンションの構造 | 坪単価 |

|---|---|

| S造(鉄骨造) | 4万円~6万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |

| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |

アパートの場合もビルやマンションと同様に、構造や面積によって大まかな解体費用が計算されます。ビルやマンションと比較した場合、アパートはそれほど階数が高くならないので総額もそこまで高くなることはないでしょう。

アパートの構造や階数ごとの解体にかかる坪単価の目安は以下の通りです。

| アパートの特徴 | 坪単価 |

|---|---|

| 木造2階建て | 4万円~5万円 |

| 木造3階建て | 4万円~6万円 |

| S造(鉄骨造)2階建て | 5万円~6万円 |

| S造(鉄骨造)3階建て | 5万円~6万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造)2階建て | 6万円~12万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造)3階建て | 6万円~12万円 |

アパートの場合は木造が多くなりますが、S造やRC造の場合は解体費用も高くなることがあるので、頭に入れておきましょう。

店舗の解体に関しては、契約の問題も関わってきます。原状回復工事を行うのか、それともスケルトン解体を行うのか、内装解体のみで良いのかなど、物件オーナーとの交渉によって最終的な完成形を確認することが求められます。

原状回復

オフィスやテナントを借りた場合、契約前の状態に回復させてから明け渡しを行うこと。同じ意味を表す言葉として「原状復帰」がある。原状復帰は「建設用語」で原状回復は「法律用語」。

店舗の原状回復費用としては、一般的な坪単価が1万5,000円~2万5,000円とされています。飲食店や小売店、美容室やエステサロンなど、店舗の形態によって解体費用が変わることもありますが、大まかな目安として捉えておきましょう。

| 店舗の坪数 | 解体費用 |

|---|---|

| 20坪 | 30万円~50万円 |

| 50坪 | 75万円~125万円 |

| 100坪 | 150万円~250万円 |

工場の場合も、その他の構造物と同様に構造や面積によってある程度の目安が見えてきます。工場の場合は一般的な住宅や建物と比べて規模が大きくなりがちなので、その分、解体費用も高額になることがあります。

工場を解体する場合の大まかな坪単価は以下の通りです。

| 構造 | 坪単価 |

|---|---|

| S造(鉄骨造) | 5万円~6万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |

例えば、建坪が200坪のRC造を解体する場合は、単純計算で1200万円から1,600万円程度の費用が必要となります。ある程度まとまった資金が必要になることを頭に入れた上で、工場の解体を検討することがポイントです。

一般的な解体工事のイメージとしては、家屋や建物の取り壊しを行うことを想像する方が多いでしょう。しかし、実際には家屋や建物以外の付帯物の解体や撤去を行うことも少なくありません。

例えば、物置や倉庫の解体、カーポートやカスケードガレージの解体など、所有している物によって依頼する工事内容が変わってくることがあります。そうした付帯物を解体する際に、どれくらいの費用がかかるのか確認していきましょう。

物置や倉庫に関しても、家屋や建物と同じように基本的には材質や大きさによって大まかな費用が決まっていきます。隣接する建物との距離や重機の駐車スペースなどが考慮されることもありますが、大まかな坪単価は決まっています。

以下、材質ごとの坪単価目安となります。

| 材質 | 坪単価 |

|---|---|

| 木造物置 | 1万5,000円~2万5,000円 |

| 木造倉庫 | 1万5,000円~2万5,000円 |

| 鉄骨倉庫 | 2万円~3万円 |

上記が物置や倉庫を解体する場合の大まかな坪単価です。物置や倉庫だけを解体する場合と、建物の解体工事とセットで行う場合とでは解体費用に差が出てくることがあります。セットで依頼した場合は多少の値引きに応じてくれる解体業者もあるでしょう。

また、小さな物置や倉庫であれば自分で解体することも可能です。業者に取り壊してもらうか自分で解体するかも含めて、最終的な判断をすると良いでしょう。

カーポートの解体費用に関しては、駐車できる台数分によって相場が変わっていきます。駐車できる台数が増えれば増えるほど、カーポートの大きさや柱の数も増えていくので、その分解体費用も高くなります。

以下、駐車できる台数ごとの解体費用目安となります。

| 駐車できる車の台数 | 費用相場 |

|---|---|

| 1台 | 2万円~3万円 |

| 2台 | 3万円~5万円 |

| 3台 | 7万円~8万円 |

| ※基礎の撤去 | 7,000円~8,000円/1ヶ所 |

解体に加えてカーポートの処分費用がかかることがありますが、アルミ製のカーポートの場合であれば、金属スクラップとして無料で引き取ってもらえることもあります。

最終的な金額に関しては解体業者に確認するようにしましょう。

カスケードガレージは北海道や東北地方、北陸地方などの雪が多い地域で利用されることが多くなっています。積雪にも耐えられるような頑丈なつくりになっているので、解体に関しても費用が高くなりがちです。

カスケードガレージ

積雪に強い構造で、雪国で多く取り入れられているタイプのガレージ。高い耐久性を誇っており、頑丈なつくりになっているところに特徴がある。

以下、駐車できる台数ごとの解体費用目安となります。

| 駐車できる車の台数 | 費用相場 |

|---|---|

| 1台 | 15万円~20万円 |

| 2台 | 20万円~30万円 |

| 3台 | 30万円~40万円 |

一般的なカーポートと比べてもかなり費用相場が高くなることがわかります。それだけ取り壊しにくい構造であり、人件費が高くなることを頭に入れておきましょう。

家屋や建物の解体工事とあわせて、土間コンクリートの解体や撤去を依頼することもあるでしょう。その場合は別途解体費用がかかることになるので、注意が必要です。

土間コンクリートに関しては鉄筋ありかなしか、あるいは厚さによって撤去費用が変わっていきます。大まかな解体費用目安は以下の通りです。

| 土間コンクリートの特徴 | 費用相場 |

|---|---|

| 厚さ5cm(鉄筋なし) | 700円~/㎡ |

| 厚さ5cm(鉄筋あり) | 1,000円~/㎡ |

| 厚さ10cm(鉄筋なし) | 1,000円~/㎡ |

| 厚さ10cm(鉄筋あり) | 1,500円~/㎡ |

解体業者によっても単価が変わってくることが多いので、複数の業者に問い合わせをしましょう。

書斎や趣味を行う部屋、勉強部屋やセカンドハウスとしてプレハブを建設する人たちも増えてきています。あるいは集会所としてプレハブを利用することもあるでしょう。

さまざまな形で活用できるのがプレハブの特徴であり、便利な建物であることは間違いありません。そのプレハブを解体する場合にも一定の費用がかかることを認識しておきましょう。

プレハブには主に下記の4種類があります。

それぞれの特徴の説明については割愛しますが、頑丈なつくりになればなるほど解体費用も高くなります。構造ごとの坪単価は以下の通りです。

| プレハブの構造 | 坪単価 |

|---|---|

| 木造 | 2万円~4万円 |

| 軽量鉄骨造 | 2万5,000円~4万円 |

| 鉄骨造 | 2万5,000円~4万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 3万円~6万円 |

プレハブにアスベストが使用されている場合などは、さらに追加費用がかかります。その他の条件も含めて解体業者とのコミュニケーションをしっかり取るようにしましょう。

駐車場などで利用されることが多いアスファルト舗装ですが、建物の解体とあわせて撤去して欲しいということもあるでしょう。

アスファルト舗装の場合は、厚みと面積によって費用相場が決まることが一般的です。大まかな費用相場は以下の通りです。

| アスファルト舗装の厚み | 費用相場 |

|---|---|

| 5cm | 1,000円~/㎡ |

| 10cm | 1,500円~/㎡ |

厚さが厚くなればなるほど、解体費用も高くなりがちです。同様に、解体する面積が大きくなった場合も費用が高騰していくことを頭に入れておきましょう。

農業などをされている方であれば、ビニールハウスを使って栽培を行っていることも多いでしょう。不要になったビニールハウスは転売や移転をすることも可能ですが、解体工事を選択する方も少なくありません。

その費用相場に関しては、坪単価が5,000円~1万5,000円程度とされています。坪単価自体に大きな開きがありますが、ビニールハウスの大きさや種類、構造やその他の立地条件によって金額が変わるので注意が必要です。

以下、ビニールハウスを解体する場合の坪数ごとの大まかな費用目安となります。

| ビニールハウスの坪数 | 費用相場 |

|---|---|

| 20坪 | 10万円~30万円 |

| 30坪 | 15万円~45万円 |

| 40坪 | 20万円~60万円 |

| 50坪 | 25万円~75万円 |

| 60坪 | 30万円~90万円 |

広大な面積になるほど、ビニールハウスの解体費用も高額になりがちです。資金計画をしっかりと立てつつ、解体を検討することが大切です。

本記事では、建物の構造別、物件の種類別に見た解体費用相場をご紹介してきました。解体工事と聞くと、家屋など物件の解体をイメージする方が多いかもしれませんが、その他の構造物の取り壊しも解体工事費用の一部に含まれます。物置や倉庫、カーポートやガレージなど、さまざまな付帯物を所有している方も多いでしょう。

解体工事を行う場合は、何を取り壊して何を残しておくのか判断することも大切です。対象物の規模や数によって費用も大きく左右されることになるので、慎重に判断することが求められます。その上で解体費用が決まる要因や費用が膨らむ要因を把握しつつ、適正な金額で確実に取り壊しを進めてもらえるように心がけていきましょう。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良提携業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。

50坪の解体工事にかかる費用相場や工期とは?解体以外の費目も紹介! 家屋や建物の解体工事を依頼する際に、おおよその費用や工期について把握したいという方も多いのではないでしょうか。その中...

30坪の家の解体工事はどのくらい費用相場?金額が決まる要因も解説 それまで使っていた家屋や建物が不要になった場合、解体工事によって取り壊しを行う方も多いでしょう。解体工事にはどのくら...

相続で家や建物の解体をする際の全知識!費用は誰が払うのか、注意点なども解説老朽化した家などの建物を相続したら「解体したい」と考える方も少なくありません。相続した家や建物を解体するには、基本的に他...

住宅の基礎解体はいくらかかる?基礎の種類や費用を抑えるコツも解説住宅の基礎解体とは、建物と地盤のつなぎ目部分にある「基礎」を解体する工事のことです。一般的なリフォームや改修工事などとは...

解体工事費用が高くなる主な要因とイレギュラーな要因を解説 家屋や建物の解体工事を検討する際に費用が気になるという方も多いのではないでしょうか。解体対象の建物によっては数百万円...

解体工事で補助金や助成金は受けられる?支給の主な条件も紹介! 家屋や建物の解体工事を行う場合に、補助金や助成金を受けることができるのかと疑問に思っている方もいるのではないでしょう...

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕...

解体工事におけるピンハネの実態とは?怪しい業者の見分け方なども紹介 家屋や建物の解体工事を実施する場合、多くの施主が解体業者に連絡を入れて工事の依頼を行うことでしょう。優良業者に依頼で...

アパート解体の費用や流れとは?業者選びのポイントも解説!

長年にわたって立地し続けているアパートであっても、何らかの理由や事情によって解体を余儀なくされることがあります。オー...

解体工事は自分でできるのか?!工事の流れや費用について解説

建物や家屋の解体工事を自分で行うことができるのかという点に注目をして、その真相や解体の流れについて解説を行っていきま...

アスベストのレベルやリスクについて知ろう!

アスベストにはレベルが1から3まで設定されており、各々のレベルに応じて対象となる建材や、対処方法などが決められていま...

スケルトン解体とは?スケルトン工事の費用相場と安くする方法もご紹介!

建物や家屋を解体する際の工法として、スケルトン解体を挙げることができます。スケルトン解体という言葉に聞き覚えがあ...

ビルを解体する際の技術・工法、費用相場と見積もり依頼のコツについても解説

ビルの解体をする際の技術や工法、工期や費用相場を中心に解説を進めていきます。ビル解体に際しては、特別な技術や工法を用...

ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそ...

借地に建てた家の解体や処分方法とは?借地権や原状回復義務も解説!

借地に建てた家の解体や処分方法に焦点を当てて、具体的に解説を行っていきます。借地に家を建ててそこに住んでいるという方...

井戸を解体する際の手順とは?井戸のお祓いや息抜きについても紹介!

井戸の解体工事を行う場合の手順について、具体的にご紹介していきます。建物や家屋の解体工事については聞き覚えがあると...

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ

所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕...

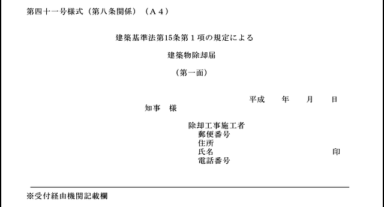

解体工事と建築物除却届の関係とは?書類の記入事項なども解説!

家屋や建物の解体工事を行う場合、さまざまな届出や申請が必要になることがあります。そのうちの1つとして、建築物除却届を...

ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそ...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

家の解体に際して必要な手続きや届出とは?税金との兼ね合いも解説

家を解体する場合は、解体工事だけをして終わりというわけではありません。工事を開始する前に必要な手続きや、工事完了後に必要...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

土間コンクリートの解体工事とは?撤去費用や工法も紹介!

ご自身が所有する家屋や建物の敷地内に土間コンクリートが使用されていることもあるでしょう。その土間コンクリートの解体は...

安値で解体できます!

解体工事に精通しており、業者との折衝も日々行っている解体見積もり広場の専任スタッフが、

地域の最安値で解体できるように代行サポートさせていただきます。見積もり・金額交渉・お断りまでお任せください。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良解体業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。