アスベスト調査の必要性や流れとは?調査の費用相場や調査会社の選び方も解説!

アスベスト調査に焦点を当てて、その必要性や流れについて詳しく解説を行っていきます。現在では原則として使用が禁止されているアスベストですが、過去に建てられた建物や家屋ではアスベストが使用されている可能性もあります。そうしたケースではアスベスト調査の流れや必要性を理解して、適切な対応を取ることが求められます。調査にかかる費用相場や調査会社の選び方、アスベストの種類なども解説していきますので、どうぞご覧下さい。

アスベスト調査の必要性と流れ

まずは、アスベスト調査の必要性と流れについて確認していきます。アスベストの調査に関しては、設計図書での精査と現場での目視調査を含めて、段階的に調査を進めていくことが一般的です。

建物や家屋の解体工事や改修工事を予定している場合は、適切な流れに沿って調査を進めていくことが大切です。実際にアスベストが使われているのかどうか不安な方は、まず調査してもらうことが賢明です。そこから安全な形で工事を進めていくことができます。

アスベスト調査の必要性も含めて、その流れについて理解を深めていきましょう。

アスベスト調査の必要性

アスベスト調査の必要性については、欠かせないものだと理解しておくことが大切です。石綿とも呼ばれるアスベストは人体に重度の健康障害を及ぼす有害性を持っていることが明らかになっています。

そのため、2006年を最後に重量の0.1%を超えるアスベストが含まれる全ての製品の製造や輸入、譲渡や提供、使用が禁止されるようになりました。

海外でもアスベスト使用禁止の流れは加速しており、ヨーロッパを中心に早くからアスベスト対策を進めてきた国も多くあります。日本国内でも2006年以前はアスベストを使用して建てられた建物や家屋があり、築年数が古い建物に関しては、事前調査を行う必要性が声高に指摘されています。

アスベストが使用された建物をそのまま解体してしまうと、作業員だけではなく近隣住民の方々にも重大な健康被害をもたらすリスクが懸念されています。そのため、まずはアスベストが使用されているのかどうかをしっかりと調査した上で、アスベストが含まれている場合は慎重に除去することが求められています。

アスベスト調査の概要

アスベスト調査に関しては、規則で定義されている部分もあります。いわゆる石綿則と呼ばれる石綿障害予防規則では、第3条で一次調査と二次調査の必要性を定義しています。

一次調査では、建築物や工作物の解体や破砕などの作業を行う際に、あらかじめアスベストを使用した物がないか設計資料などをもとに調査するように定めています。

二次調査では、一次調査を行ってもなおアスベストを使用したかどうか確認できない場合に、現地調査も含めて事業者が分析することを定めています。

したがって、解体や破砕などの何らかの工事を行う場合は、アスベストの有無を明確にしてから着工しなければならないと考えることができます。アスベストが使用されている建物なのかどうかわからないまま解体を進めてしまうと、作業員はもちろんのこと、周辺環境や近隣住民に対する健康被害のリスクも自動的に高まっていきます。

そのため、まずは一次調査と二次調査の段階で、しっかりとアスベストの有無を明らかにする必要があるのです。

第1次スクリーニング

それでは、アスベスト調査の具体的な流れについて確認していきます。アスベスト調査の必要性を理解できたら、実際に業者に調査を依頼することになります。最初に行うのが第1次スクリーニングと呼ばれるものです。

第1次スクリーニングとはいわゆる一次調査に当たるものですが、設計図などを利用してアスベストが使用されていないか確認する段階となります。

建築や改修当時の材料や工法が記載されている設計図書や施工記録を精査しながら、アスベストが含まれているかどうかを確認します。この時点でアスベストの使用が明確になった場合は、除去工事へ移っていくこともあります。

第2次スクリーニング

第1次スクリーニングでアスベストの有無が判断できなかった場合、第2次スクリーニングを行うことになります。第2次スクリーニングとは、調査対象となっている実際の現場に行って調査員がアスベストの使用有無を目視で確認する調査のことです。

第1次スクリーニングや事前の知見により、アスベストの使用が疑われる箇所を挙げることは可能です。そうした疑いのある箇所を中心に目視で建材を調査することで、アスベストの使用有無を判断するのが第2次スクリーニングの考え方です。

基本的には第1次スクリーニングと第2次スクリーニングの双方を行うことで、アスベスト使用の有無を判断することが多くなります。

採取・分析

続いてのアスベスト調査の流れとして、採取と分析を挙げることができます。第2次スクリーニングで現場調査を行った際に、アスベスト使用が疑われる箇所の建材を一部持ち帰ることがあります。

その持ち帰った建材から取れたサンプルを採取して分析をすることで、客観的にアスベストの使用有無を判断することができます。

目視だけだとアスベストかどうか判断できないことがあるため、採取と分析によって判断の確実性を高めていくことになります。

報告書作成

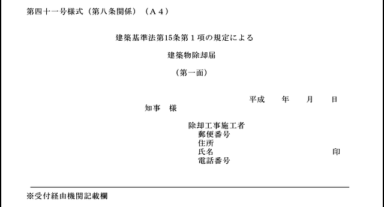

第1次スクリーニングから第2次スクリーニング、採取、分析と続いていく流れの中で、最終的な判断として報告書の作成へと移っていきます。アスベストの調査に関しては、家主や建築会社からの依頼があって調査を行うことが一般的です。

その中で、アスベストの使用があったのかどうか定義する文書として、アスベスト調査会社が報告書を作成することになります。その報告書の記載内容をもって最終的なアスベスト使用の有無を判断することになります。

解体工事や改修工事などを検討している方にとってはとても重要な報告書であり、きちんと内容を確認する必要があります。

アスベストの調査が必要なケース

ここからは、アスベストの調査が必要なケースについて確認していきます。最初にもご紹介したように、アスベストはとても有害な物質であり、人体に悪影響を及ぼす危険性が高い物質です。したがって、できるだけ早めに除去するのが有効であり、そのままにしておくのは避けておきたいところです。

その中でも特に調査をした方が良いケースというのがあります。具体的にどういったケースがあるのか、1つ1つ確認していきましょう。

建物の解体や改修をする場合

アスベストの調査が必要なケースとして、まずは建物の解体や改修をする場合を挙げることができます。石綿障害予防規則でも定義されている部分であり、建物の解体工事や改修工事を行う際は、事前にアスベストが使用されているかどうかの調査を行う必要があります。

また、大気汚染防止法でも定義されている部分があります。

大気汚染防止法

アスベストを含む吹き付け材または保温材等があるかないかの調査を工事の受注者が行うことを定めた法律。

石綿障害予防規則にしても大気汚染防止法にしても、解体工事の前にアスベストが含まれているかどうかを確認するよう定めた規則があります。したがって、工事を依頼する側としても、そうした規則に則ってアスベストの使用有無を調査してもらうように依頼する必要があります。

建物の解体や改修を安全に進めていくためにも、事前に調査をすることがポイントです。

使用中の建物に対する規制

続いて、アスベストの調査が必要なケースとして使用中の建物に対する規制を挙げることができます。建物の解体や改修時だけではなく、使用中の建物に対しても対応が求められることがあります。

それは、すでにアスベストを含む吹き付け材が使用されていることがわかっているケースです。すでにアスベストの使用が明らかになっていて、なおかつ建物の損傷がひどい場合はアスベストが周囲に飛散してしまう恐れがあります。

そのリスクを避けるために、アスベストの除去や封じ込め、囲い込みといった措置を講じるように定めた規制です。これは石綿障害予防規則第10条や建築基準法第10条、第28条の2などでも定義されています。

その他、天井裏などで空調や電気工事を行うケースでも、除去や封じ込め、囲い込みといった措置を講じる必要があるケースが出てきます。この辺は業者やアスベスト調査会社と相談しつつ、適切な対応を取ることが求められます。

建物の売買や貸借をする場合

さらに、アスベストの調査が必要なケースとして、建物の売買や貸借をする場合を挙げることができます。建物の売買や貸借に関しては、契約時にアスベストが使われているかどうかの調査が行われている場合、その調査結果を書面を通じて契約者に通知する必要があります。

また、アスベスト調査が行われていない建物の場合は、「記録がない」という表記でも問題ありません。これは宅地建物取引業法第35条で定められている規定です。

いずれにしても、建物の売買や貸借をするケースでも、アスベストに関する情報を契約者に知らせる必要があるということです。

アスベスト含有率調査の流れ

ここからは、アスベスト含有率調査の流れについて確認していきます。アスベストの使用に関しては、0.1%を超えて含有している吹き付け材や保温材等の使用が禁止されています。

その細かな含有量を調べることにカギがあり、綿密な分析によって微量のアスベスト使用を割り出していくことになるのです。具体的には定性分析や定量分析といった手法によって、調査は進められていきます。そうした細かい部分について理解を深めていきましょう。

定性分析とは?

まず、定性分析とは何かという部分から解説を行っていきます。定性分析とは簡単に言うと、アスベストが含まれている物質か否かを調べる分析のことを指します。

現在はアスベストの含有量が0.1%を超える物質や吹き付け材、保温材等の使用が禁止されており、0.1%を超えてアスベストが含まれているかどうかを調査するのが定性分析の考え方です。

その調査方法としては、偏光顕微鏡法または位相差分散顕微鏡法・X線回折法と呼ばれる方法によってアスベストの含有量を明らかにしていきます。アスベスト調査を依頼した場合は、最初に行われるのが定性分析です。

定性&定量分析とは?

続いてのアスベスト分析手法として、定性&定量分析を挙げることができます。定性&定量分析の考え方としては、アスベストが含まれているかどうかを判断した後に、さらにアスベストが何%含まれているかを分析する手法と言えます。

定性分析でアスベストの有無を分析した後で、アスベストが使用されていると判断された場合は定量分析を行ってその使用率を計算することになります。

単純にアスベストが使用されているかどうかを知りたいだけでなく、アスベストがどの部分にどの程度含まれているのかを知りたいケースでは定量分析まで行うことがポイントです。定性分析だけでは、含まれているアスベストのパーセンテージまで割り出すことはできません。

建物の解体や改修に際しては、定量分析まで行うのが効果的です。

定性分析の概要

具体的に定性分析の概要について確認していきます。定性分析を行う場合は、予備検査として、肉眼や実体顕微鏡を使って対象物の観察を行います。

試料の調製については、灰化や酸処理、浮遊沈降といった調製を行っていきます。

- 灰化:485℃で10時間の加熱。

- 酸処理:2mol/L塩素で15分撹拌。

- 浮遊沈降: 沈殿性及び浮揚性によって分離。

その後、試料の処理においては、繊維を剝離または分離するために必要な試料処理を行うことになります。

続いて、双眼実体顕微鏡検査として、繊維の種類を区分するために双眼実体顕微鏡を使って検査を行います。代表的な繊維を適切な浸液に浸し、顕微鏡スライドに載せて試料の調製を行っていきます。浸液については、基本となる数値に基づいて検査を行っていきます。

- クリソタイル:1.550

- アモサイト:1.680

- クロシドライト:1.700

- トレモライト:1.605

- アンソフィライト:1.605

- アクチノライト:1.630

- リヒテライト/ウィンチャイト:1.630

最後に、偏光顕微鏡によるアスベストの同定として、対象物の形態や色、多色性、複屈折、消光角、伸長の符号、屈折率の確認などを行って、最終的なアスベストの同定判断を行っていきます。

一次分析試料の調整

定性分析の概要としては、一次分析試料の調整も頭に入れておきたいところです。一次分析試料の調整として、走査電子顕微鏡を用いることが一般的です。走査電子顕微鏡の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- エネルギー分散型

- 加速電圧15~25KV

- 倍率100倍~1万倍

- 分解能60nm

こうした特徴を持つ走査電子顕微鏡を利用して、無機成分試料の場合と有機成分試料の場合と分けて試料の調整を行っていくことになります。

無機成分試料の場合の調整方法について確認していきます。無機成分試料の場合は、採取した試料を同量ずつ粉砕器に入れて、粉じんの飛散に注意しながら粉砕していきます。その後、目開き425~500µmのふるいにかける作業を繰り返し、全ての試料をふるい下げていきます。そうすることで、一次分析試料の完成へとつなげていきます。

有機成分試料の場合も、基本的には無機成分試料のやり方と同じですが、電気炉での加熱作業が加わります。440℃から460℃に設定した電気炉で1時間以上加熱することで、清浄な状態で放冷して、有機成分を灰化させてから粉砕器に入れるのが手順です。その後は無機成分試料の調整方法と同様のやり方で一次分析試料を作り上げていきます。

X線回折分析法による定性分析

続いては、X線回折分析法による定性分析について確認していきます。X線回折分析法による定性分析では、上記で取り上げた一次分析試料を使って分析を行うことになります。その手順としては、以下の通りです。

- コニカルビーカーに一次分析試料を入れます。その後、100mgの一次分析試料に対してギ酸の20%溶液を20ml、無じん水を40mlの割合で加え、超音波洗浄器を使って1分間分散します。

- 1の工程でできた試料を30±1℃に設定した恒温槽内に入れ、12分間連続して振とうします。

- 孔径0.8µmのメンブランフィルタを装着した直径25mmのガラスフィルタベースの吸引ろ過装置で吸引ろ過を行います。乾燥したら、X線回折分析の二次分析試料とします。

- 二次分析試料を試料ホルダに均一かつ試料ホルダ面と一致するように充塡していきます。

- 充塡した試料ホルダをX線回折装置で測定します。採取した試料中のアスベスト含有率が明らかに高いと判断された場合は、一次分析試料を使ってX線回折装置で測定します。

こうした工程を経て、X線回折分析法による定性分析が行われていきます。分析は緻密さや丁寧さが求められる作業の繰り返しであり、一定の経験を積み重ねておくことも大切なポイントです。

位相差・分散顕微鏡による定性分析方法

続いては、位相差・分散顕微鏡による定性分析方法について取り上げていきます。位相差・分散顕微鏡による定性分析方法については、アスベストのX線回折ピークが認められた場合と認められない場合でやり方が変わっていきます。ここでは、アスベストのX線回折ピークが認められた場合の分析方法についてご紹介します。

- 一次分析用試料10~20mgと無じん水40mlを容量50mlの共栓試験管に入れ、強く振動させて混ぜ合わせます。その後、容量50mlのコニカルビーカーに移します。

- ビーカーに回転子を入れ、マグネチックスターラーで撹拌しつつ、スライドグラス上にマイクロピペッターで10~20µl滴下し乾燥させていきます。

- X線回折ピークが認められたアスベストに該当する屈折率(nD25℃)のうち、鋭敏色を示す屈折率の浸液を選びます。

- それぞれのスライドグラスに3~4滴滴下し、ピンセットの尖端で浸液と十分に混合・分散させます。その上にカバーグラスを載せて標本とします。

- 標本は基本的に3標本ずつの作成とします。アンソフィライト(1.605、1.618、1.640)、アクチノライト(1.626またはは1.628、1.630)、トレモライト(1.605、1.620、1.640)、クロシドライト(1.680、1.690、1.700)、クリソタイル(1.550)、アモサイト(1.680、1.700)

アスベスト含有の判定方法

実際に、アスベストが含まれているのかどうかの判定方法についても確認していきます。アスベスト含有の判定方法としては、2種類の方法を挙げることができます。1つは、X線回折分析法による定性分析の結果、一次分析用試料中に6種類のうち1種類以上のアスベストの回折線ピークが認められることが挙げられます。

その上で、位相差顕微鏡を使用した分散染色分析の結果、当該浸液の3つの標本で計数した合計3,000粒子の中に、石綿繊維が4繊維以上認められた場合にアスベスト含有試料と判定することができます。

もう1つの判定方法としては、X線回折分析法による定性分析の結果、一次分析用試料中にアスベストの回折線ピークが認められなかったケースを挙げることができます。

アスベストの回折線ピークが認められなくても、位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法による定性分析の結果、選択した浸液の内、当該浸液の3つの標本で計数した合計3,000粒子の中に、1種類でも石綿繊維が4繊維以上認められた場合は、アスベスト含有試料と判定することができます。

上記のいずれかの方法によって、アスベスト含有試料であることを判断することができます。

アスベスト非含有の判定条件

一方で、アスベストが非含有であることを判断する判定条件についても確認していきます。アスベスト非含有の判定条件としては、アスベスト含有の判定条件を満たさなかった場合と考えることができます。

その判定方法としては、まずX線回折分析法による定性分析の結果、一次分析用試料中に6種類のうち1種類以上のアスベストの回折線ピークが認められたケースを挙げることができます。しかし、位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法による定性分析の結果、当該石綿に対応する浸液の3つの標本で計数した合計3,000粒子の中に石綿繊維が4繊維未満であった場合は、浸液の屈折率を変えて再度定性分析を行います。

再分析を行ってもなお石綿繊維が認められない場合は、アスベスト非含有と判定されます。

また、X線回折分析法による定性分析の結果、一次分析用試料にアスベストの回折線ピークが認められなかったケースも非含有の対象となります。

アスベストの回折線ピークが認められず、位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法による定性分析の結果、選択した浸液のそれぞれ3つの標本で計数した合計3,000粒子中石綿繊維が4繊維未満の場合はアスベスト非含有と判定します。

こうした判定方法に基づいて、アスベストが含まれているかどうかを判定することになります。

アスベスト調査の費用相場

ここからは、アスベスト調査の費用相場について確認していきます。アスベストの調査を請け負っている業者にはさまざまなところがあり、業者によって費用もまちまちです。実際には複数の業者から見積もり提示を受けて、その中から最善だと思える業者に依頼することがおすすめです。

そうした中でもどれくらいの費用が目安となるのか、相場について理解を深めておきましょう。

事前調査費用

まずは、事前調査費用の相場から確認していきます。事前調査とは、一般的に図面調査と呼ばれる第一次スクリーニングと、現場調査と呼ばれる第二次スクリーニングのことを指します。それぞれ目安となる相場をまとめてご紹介します。

| 調査種別 | 費用相場 |

|---|---|

| 第一次スクリーニング(図面調査) | 2万円~3万円/1現場 |

| 第二次スクリーニング(現場調査) | 2万1,000円~4万9,000円/1現場 |

上記のような形で、多少の幅はありますが、2万円台以上から調査を行ってくれるケースが多いと考えておくのが無難です。これは1現場あたりの費用相場となるので、現場数が増えれば増えるほど費用も高くなっていきます。

分析費用

続いては、分析にかかる費用相場について確認していきます。本文中でも定性分析や定量分析、X線回折分析法や位相差・分散顕微鏡による定性分析など、さまざまな分析方法をご紹介してきました。そうした分析に対する費用を把握しておくことも大切です。実際にどのくらいの費用がかかってくるのか、一覧でまとめてご紹介します。

| 分析方法 | 費用相場 |

|---|---|

| 定性分析 | 3万1,500円~5万8,500円/1検体 |

| 定量分析(X線回折分析法) | 3万1,500円~5万8,500円/1検体 |

| 定性分析+定量分析 | 4万2,000円~9万8,000円/1検体 |

アスベストの分析費用に関しても、上記のような形で幅があることが理解できます。1検体あたりの費用相場ということで、検体数が増えれば増えるほどかかる費用も高くなっていきます。ここで紹介した費用相場をもとに、調査会社との価格交渉を行ってみるのも有効です。

アスベスト粉じん濃度測定費用

続いては、アスベスト粉じん濃度測定費用の相場について確認していきます。アスベスト粉じん濃度測定に関しては、1日から3日程度で完了することが多く、比較的短期間で終えることができます。長くても1週間程度で測定が終了することが一般的であり、スピーディーに調査してもらうことができます。

その費用相場について一覧にまとめていきます。

| 分析項目 | 費用相場 |

|---|---|

| 敷地内環境(総繊維数) | 5,000円前後/1箇所 |

| 室内環境(総繊維数) | 5,000円前後/1箇所 |

| アスベスト除去工事現場(総繊維数) | 5,000円前後/1箇所 |

| 分析走査電子顕微鏡法(アスベストの同定) | 1万5,000円前後/1箇所 |

アスベスト粉じん濃度測定については、上記の費用相場を目安に検討してみるのが有効です。大気中のアスベスト粉じん濃度を測定する際には効果的な手段となります。

アスベスト調査の料金例

ここでは具体的なアスベスト調査の料金例についてご紹介していきます。分析や調査に関して、ある程度の費用相場を理解することができたら、トータルでかかってくる料金例を頭に入れておくことも有効です。

アスベストのレベル1から3にいたるまで、どのレベルにも対応する料金例として一覧で確認していきましょう。

| 建物構造と床面積 | 料金例 |

|---|---|

| 鉄筋コンクリート造2階建 延べ床面積365㎡ | 15万円 |

| 鉄骨造2階建 延べ床面積688㎡ | 18万円 |

| 鉄筋コンクリート造2階建 延べ床面積1185㎡ | 20万円 |

| 鉄筋コンクリート+鉄骨+木造3階建 延べ床面積3484㎡ | 30万円 |

| 鉄筋コンクリート造5階建3棟 延べ床面積4882㎡ | 40万円 |

上記のように、基本的には延べ床面積が大きくなればなるほど、調査にかかる費用が高くなっていくと認識しておけば問題ありません。設計図書での調査の他、現場での調査にも対応してもらうことができます。

まずは、複数業者に見積もり提示の依頼を出して、最終的な費用感を確認することが大切です。

アスベスト調査会社の選び方

それでは、アスベスト調査会社の選び方について確認していきます。アスベスト調査会社にもさまざまな会社がありますが、少しでも納得感のある形で依頼を出すことが重要です。

具体的に、どういった視点を持って会社選びを行っていけば良いのかについて解説します。その内容を踏まえた上で、会社選びを進めていくことがおすすめです。

適切な料金提示

まず、意識しておきたい点として適切な料金提示があるかどうかを挙げることができます。アスベスト調査会社の中には事前に料金が記載されており、明示がない限り追加料金の請求を行わない善良な会社もあります。

一方で、事前に料金を公表せず、後になって高額な追加料金を請求されるようなケースもあります。調査会社のホームページで料金提示があるかどうか、提示がない場合は、事前にどの費目にどのくらいの費用がかかるのか教えてもらえる会社に依頼することがポイントです。

追加料金の有無や追加料金がかかるケースなども、具体的に提示してもらうことが大切です。そうでなければ後から高額な費用を請求される可能性もあるので、注意が必要です。いずれにしても、まずは適切な料金提示や追加料金に関する規定があるかどうかを確認することが求められます。

報告書の作成実績

続いてのアスベスト調査会社の選び方として、報告書の作成実績があるかどうかを挙げることができます。建築物の解体に際しては、公的機関に対してアスベストの調査報告書を提出することが義務付けられています。

そうした報告書の作成実績があるかどうかを確認してから調査会社を選定するのも賢明な判断です。ホームページに作成実績が掲載されていれば、それを見れば問題ありません。掲載されていない場合は、実際に担当者の方に質問してみましょう。

その中で、どのくらいアスベスト調査の実績や経験があるのか判断することができます。大学との協同研究を行っていたり、経済産業省からの支援を受けていたりするなど、公的機関との結びつきが強い調査会社に依頼する方が調査の信頼性を高めることができます。

資格保有作業員の有無

アスベスト調査会社の選び方としては、資格保有作業員の有無も判断のポイントとなります。アスベスト含有量分析や粉じん濃度測定を行う上では、下記の資格を持っていることが前提です。

- 社団法人日本作業環境測定協会AランクまたはBランク認定分析技術者

- 作業環境測定機関(都道府県労働局長又は厚生労働大臣による登録)

- 建築物石綿含有建材調査者

基本的に上記の資格を持っている調査員がいる調査会社に依頼しないと、正確なアスベスト調査を行うことが難しくなってしまいます。特に建築物石綿含有建材調査者に関しては、国土交通省の建築物石綿調査補助事業でも保有が義務付けられている大切な資格です。

実際には資格を持っていない人間でもアスベストを扱うことはできます。しかし、それでは本当の意味での調査になりませんし、お金をかけてまで調査をする有効性が疑われてしまいます。きちんと資格を持っていて、一定の調査経験があるのかどうかを吟味した上で、調査会社の選定に当たることが重要です。

複数会社への見積もり依頼

さらにアスベスト調査会社の選び方として、複数会社への見積もり依頼も重要なポイントとして挙げることができます。日本には100社を超えるアスベスト調査会社があると言われており、調査の仕方や費用規模に関してもさまざまです。

その中で適切な調査方法や適正な金額について判断するためには、少なくとも2社以上から見積もりを取る必要があります。1社だけでは、調査方法にしても費用感にしても適切なのかどうか判断することが難しくなってしまいます。

その点を頭に入れた上で、アスベスト調査を依頼する際は複数の会社から見積もり提示を受けることを心がけることが重要です。

アスベストの劣化状態と種類

ここからは、アスベストの劣化状態と種類に焦点を当てて解説を行っていきます。一言でアスベストと言っても、さまざまな種類や状態があることがわかっています。具体的にどういった劣化状態や種類があるのか知っておくことで、現場調査の際の参考となる部分も出てきます。

家主や施主としてもアスベストに関する知識を身につけておき、適切な形で扱うことができるようにしていきましょう。

層表面の毛羽立ち

アスベストの劣化状態や種類として、まずは層表面の毛羽立ちを挙げることができます。層表面の毛羽立ちとは、吹き付けアスベストの表層部で結合材の劣化などによってアスベスト繊維が毛羽立っているもののことを言います。

比較的初期段階で表れる症状であり、この時点で劣化を防ぐことができれば、その後の損傷拡大を防ぎやすくなります。

繊維のくずれ

続いての劣化状態として、繊維のくずれを挙げることができます。繊維のくずれは、層表面の毛羽立ちがさらに進行した状態になると出てくる劣化症状です。

アスベストが使用されている部分の表層や表層下部の繊維がほぐれて荒れた状態になってしまいます。吹き付けアスベストを使用しているケースでよく見られる症状です。

たれ下がり

層表面の毛羽立ちや繊維のくずれをそのままの状態で放置しておくと、たれ下がりと呼ばれる劣化症状が表れることがあります。たれ下がりとは、吹き付けアスベストの一部が劣化し、外力等によって層外へたれ下がっているもののことを言い、中程度の損傷状態だと考えることができます。

すでに吹き付けアスベストの一部が劣化した状態となっているので、早めに対処することが求められる段階です。

下地と吹き付けアスベストとの間の浮き・はがれ

さらにたれ下がりを放置しておくことで表れる症状として、下地と吹き付けアスベストとの間の浮き・はがれを挙げることができます。これは、吹き付けアスベストの下地への付着力が低下することで、吹き付けアスベストと下地との間にすき間やはく離がみられる症状のことを指しています。

すき間やはく離、はがれがひどくなっていくと、壁や天井自体の脆弱性につながってくこともあります。その他の部分の損傷やはく離につながっていくこともあり、できるだけ早めにアスベスト除去を行った方が良い段階です。

層の局地的損傷・失損

続いてのアスベストの劣化状態と種類として、層の局地的損傷・失損を挙げることができます。層の局地的損傷・失損とは、人為的、経年劣化によって、アスベスト層の表面や層自体の層間・下地間で生じた局部的なデコボコ、はく落、はく離のことを指します。

アスベスト層自体が痛んでしまっており、損傷が激しい状態だと考えることができます。吹き付けアスベストなどを使用して長年経過していると、徐々に損傷もひどくなっていきます。

層の損傷・失損

最後に挙げられるアスベストの劣化状態と種類として、層の損傷・失損を挙げることができます。層の損傷・失損とは、人為的、または経年劣化によって生じた施工面のほぼ全面にわたるデコボコ、はく落、はく離のことを指しています。

施工面の全面に損傷が行き渡ることは多くありませんが、それでも長期間にわたって放置してしまうと、損傷が激しくなって、全面的に失損という形になることがあります。

これ以上放置しておくと危険性がかなり高まる状態であり、調査を行って見つかった層の損傷・失損については速やかに除去することが求められます。

まとめ

アスベスト調査に焦点を当てて、その必要性や調査の流れ、具体的な調査方法や費用相場などを中心に解説を行ってきました。日本では2006年を最後に原則としてアスベストの使用が禁止となっています。

そのため、2006年以降に建てられた建物についてはそれほど心配する必要はありませんが、それ以前に建てられた建物に関してはアスベストが使用されている可能性があります。まずはしっかりと調査を行った上で、必要な措置を講じることが大切です。

本文中でご紹介したアスベスト調査会社の選び方も参考にしつつ、適切な形でアスベスト調査を行っていきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場