解体工事と石綿障害予防規則の関係とは?改正された規則の概要も紹介!

家屋や建物の解体工事を行う場合にはさまざまな法律や規定と向き合うことが求められます。そのうちの1つに石綿障害予防規則を挙げることができます。そこで今回は石綿障害予防規則に注目をして、その概要や作業の流れなどについて具体的に解説を行っていきます。石綿とは何かという部分や改正された規則の概要などを理解しておくことも大切です。解体工事に関わる人たちが安全に作業を進めることができるように、制度の内容を適切に確認していきましょう。

解体工事と石綿障害予防規則の関係

それでは、解体工事と石綿障害予防規則の関係について確認していきます。解体工事は自由に行って良いというものではなく、一定の規則や法律を守った上で行うことが求められます。そのうちの1つとして挙げられるのが石綿障害予防規則であり、作業員だけでなく周辺住民の健康や安全を守るという意味でも大切な規則です。

改めて石綿障害予防規則とは何か、石綿とは何かというところも含めて制度の概要を理解していきましょう。

石綿障害予防規則とは?

石綿障害予防規則とは何かという点について、以下の考え方をすることができます。

石綿障害予防規則

解体作業員や関係派の健康被害の防止を図るため、吹きつけられた石綿等の封じ込めや囲い込み作業にかかる措置等の内容を規定したもの。

石綿は人々の健康に悪影響があることがわかっており、何の対策もせずに建物を解体してしまうことには大きな危険が伴います。最悪の場合は死にいたることもわかっており、慎重かつ万全を期した形で対策を講じる必要があります。

その内容や考え方を規定しているのが石綿障害予防規則であり、作業員の安全や健康を守るための規則として知られています。石綿が飛散してしまうと周辺住民に危険が及ぶこともあるので、適切に処置する必要があります。人々の健康や安全が第一であり、そのために規則の内容を適切に理解して確実に守った上で行動することが大切です。

石綿とは?

石綿とは別名アスベストとも呼ばれる天然鉱物の一種です。アスベストと聞けば馴染みのある方も多いかもしれませんが、1970年代から1990年代にかけて建材として建築物に多く利用されてきました。当時は人体への影響がよくわかっていなかったため、何の心配もなく利用されてきましたが、2006年以降は原則として使用が禁止されています。

使用禁止には海外も含めて有害性が明らかになってきたことが影響しています。実際に0.1%以上の石綿を含有するものの製造や輸入、譲渡や提供、使用が禁止となっており、建築物に利用することもできません。

石綿障害予防規則も含めて石綿に対する取り扱いを適切に行わないと、多くの人の健康被害をもたらすことになってしまいます。解体業者や建築業者はもちろんのこと、一般市民の方も石綿に対する意識を高く持っておくことが大切です。

石綿の有害性

健康への悪影響があることがわかっている石綿ですが、その有害性としては以下の3点を挙げることができます。

- 石綿肺(じん肺の一種)

- 肺がん

- 胸膜、腹膜などの中皮種

石綿には上記の有害性があることがわかっています。石綿肺とはじん肺の一種で、肺が繊維化してしまう症状です。せきなどの症状が出ることが多く、重症化すると呼吸困難に陥るなど、人命にも関わる危険な状態になることがあります。

また、肺がんになる危険性もあるのが石綿の恐いところです。肺に悪性の腫瘍ができて死にいたる奇形性も生じます。胸膜や腹膜といった中皮種になる危険性もあります。これらもがんの一種であり、胸膜などに悪性の腫瘍ができることがあります。

いずれにしても人体への悪影響を指摘されているのが石綿であり、解体工事などを通してみだりに空気中へ放出しないことが重要です。

石綿障害予防規則が定める作業の流れ

ここからは、石綿障害予防規則が定める作業の流れについて具体的にご紹介していきます。石綿は人体に危険を及ぼすことを取り上げましたが、その危険を生じさせないために一定の流れを踏襲する必要があります。その流れを規定しているのが石綿障害予防規則であり、解体作業員としてはルールを守ることが求められます。

石綿に関しては基本的に除去や封じ込め、囲い込みといった措置を取る必要があります。その辺も含めて、一連の流れについて理解していきましょう。

情報提供と事前調査

まず、解体する建物に石綿が使われているかどうかに関する事前調査を実施することが求められます。工事の発注者からの情報提供なども含めて、建物を解体する前に石綿が使われているのかどうか判断することが重要です。この時点で石綿が使用されていないことが明らかになれば、そのまま解体工事を開始しても問題ありません。

ただし、石綿が使用されていることが認められたり、使用されている可能性があると判断されたりした場合はその後の手順に沿って作業を進めていく必要があります。まずは石綿の使用有無を判断することがポイントです。

作業計画の作成と届出

情報提供と事前調査の段階で石綿が使用されていると判断された場合は、作業計画の作成と届出を行うことになります。石綿が使用されている場合、除去や封じ込め、囲い込みといった作業を行う必要があります。それらの作業に関しては専門的な知識やスキルを持った人に依頼する必要があり、誰でも行えるというわけではありません。

誰に作業を依頼するのかという部分も含めて作業計画を作成します。その後、建物を管轄する労働基準監督署に対して作業計画の届出を行います。事前に届出をしないと作業を行うことができないので、注意が必要です。

立ち入り禁止などの措置

実際に作業を行う前には、立ち入り禁止などの措置を講じる必要があります。石綿の除去などは作業員にも相当の危険が及びますが、一般の方に危険が及んではいけません。石綿や建材の種類に応じて隔離や立ち入り禁止の範囲を指定して、第三者の方を建物に近づけないようにすることが重要です。

作業自体も慎重に行う必要がありますが、作業中に第三者が被害に遭わないようにするための措置として適切に対応することが求められます。

除去作業や改修作業

立ち入り禁止や隔離といった措置まで行うことができたら、いよいよ石綿の除去作業や改修作業へと入っていきます。作業員は専門的な知識やスキルを持った上で万全の状態で作業を行う必要があります。作業員にとっても危険な作業であることは間違いなく、一歩間違えれば身に危険が及ぶ可能性があります。

防護具などを身につけた上で安全第一で作業を行う必要があります。石綿の量にもよりますが、数日から数週間程度の時間がかかることも珍しくありません。

作業場内の清掃

石綿の除去作業などを終えることができたら、作業場内の清掃を行います。石綿が周辺に飛散させないことが重要であり、作業の際に発生した粉じんやほこりなどもきれいに清掃することが求められます。

また、作業中に使用した保護具や器具などに関しては、付着したものをきれいに除去する必要があります。きれいにしなければ作業場外に持ち運ぶことができない規定となっているので、適切に対応することが重要です。

作業の記録と保存

最後に作業の記録と保存へと移行します。石綿の除去や囲い込み、封じ込めといった作業に関しては作業を行って終わりというわけではありません。作業を終えてから1ヶ月以内にどこでどういった作業を行ったのかという記録を残しておく必要があります。

作業記録に関しては原則として40年間の保存が義務付けられているので、作業を担当した会社などで適切に保管しておかなければなりません。その時は除去できたと思っても、後から何らかの形で石綿が発見されることもあります。二次被害を食い止めるという意味でも、作業記録を適切につけてきちんと保存しておくことが大切です。

ここまでが石綿障害予防規則が定める一連の作業の流れであり、解体業者や石綿の除去業者、施主も含めて適切に対応することがポイントです。

改正石綿障害予防規則の概要と注意点

改正石綿障害予防規則の概要と注意点について取り上げます。石綿障害予防規則に関しては、その時の地球環境や社会環境に応じて改正されることがあります。最近では平成26年や平成30年にも一部規定が改正されており、時代のニーズに合った内容へとブラッシュアップされています。

今後も石綿と上手く向き合っていくことが大切であり、少しでも石綿が原因で人に被害が及ぶことを食い止めることが課題となっています。そのためにも改正された規則の概要や注意点について理解を深めていきましょう。

解体工事や作業の発注時における措置

まずは、工事や作業時における措置について確認します。家屋や建物の解体工事などを依頼する場合は、工事の発注者に対して以下の2点のことに配慮するよう求めています。

- 情報の提供

- 注文者の配慮

上記のいずれも石綿障害予防規則で規定されている事項であり、工事の発注者、つまり施主が取るべき行動として定めています。情報の提供に関しては、建物の図面や設計図書などを提供して石綿含有建材の使用状況を通知することを求めています。

解体業者自身でも石綿の使用状況に関して調査を行う必要がありますが、それに協力する形で必要な資料の提供をすることが施主に求められています。

また、注文者の配慮という形で、施主には作業員に対して一定の配慮をするように求めています。現場で石綿が使われていることがわかったら、除去や封じ込め、囲い込みといった作業を行うことになります。

その作業に関しては十分な安全の確保が最優先であり、解体方法や作業にかかる費用などについては最大限配慮することを求めています。つまり、施主の意向で作業期間を決めたり、費用を安くして欲しいと提示したりしないように配慮を求めたものです。

作業員も命がけで除去などを行うのであり、それに対して一定の理解と配慮を見せてくださいと規定しているのが規則の考え方です。この辺は施主としても理解を示して作業員に対する誠意を見せることが重要です。

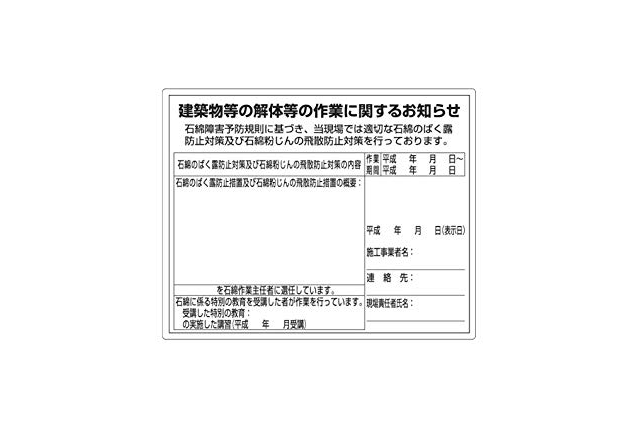

事前調査と掲示

それでは石綿の除去などにかかる作業者側に求められる考え方について見ていきます。解体工事を行う前には、事前調査を行う必要があります。石綿の使用状況に関して、設計図書や図面、目視などによって調査を行い、その結果を記録しておくことが重要です。

また、調査結果に関しては解体作業を行う現場の見やすい場所に掲示しておくことも求められています。石綿が使われていても使われていなくても掲示する必要があり、第三者に対して情報提供を行うことがポイントです。

ただし、石綿が使われていないことがわかっている場合は事前調査などを行わなくて良いケースもあります。建物の建築年や図面などをもとに調査しなくて良いと判断されることもありますが、基本的には調査する必要があると理解しておきましょう。

特別教育の実施

続いては、特別教育の実施へと移っていきます。石綿の除去などの作業を行う作業員については、一定の教育研修を受けておく必要があります。具体的に学ぶ必要がある内容としては、以下の項目を挙げることができます。

- 石綿の有害性

- 石綿を含む製品の使用状況

- 石綿を含む製品の粉じんの飛散を抑えるための措置

- 保護具の使用方法

- 石綿を含むその他の製品のばく露防止に関して必要となる事項

上記の5つの内容に関して、一定時間の教育を受ける必要があります。石綿の有害性に関しては30分以上の教育を受ける必要があり、その他の項目についてはそれぞれ少なくとも1時間以上の教育を受けることが求められています。

石綿に関しては人体への悪影響があることがわかっているので、その辺も含めて専門的な知識を身につけることが重要です。特別教育を受けていない人が作業員として加わることはできないので、注意が必要です。

作業主任者の選任

続いて、作業主任者の選任を行います。作業主任者とは、石綿除去作業などを行う現場でリーダー役を務める人のことであり、作業員たちを指揮する役割が求められます。現場責任者として指示を出したり重要な判断をしたりする人のことであり、高いレベルでのスキルや知識を保持しておくことが求められます。

特別教育を受講した人の中から作業主任者を選任しますが、主任者に選ばれた人は以下の事項を行う必要があります。

- 作業員が石綿の粉じんに汚染されたり吸入したりすることがないように、作業方法を決定して労働者を指揮すること。

- 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者は、現場のリーダーとして知識やスキルをフル活用することが求められます。安全第一の姿勢を大切にしつつ、確実に石綿を除去できるように務めることが重要です。

作業計画の作成

作業主任者の選任まで終えることができたら、作業計画の作成へと移行していきます。石綿に関する作業を行う事業者はあらかじめ作業計画を作成した上で、その計画に沿った形で作業を行う必要があります。

具体的には以下の内容について計画を立てることが求められています。

- 作業方法と順序

- 石綿の粉じんの飛散を防止、または抑制する方法

- 作業員への石綿の粉じんのばく露を防止する方法

基本的には作業主任者が中心となって、上記の内容について検討します。作業員や第三者の安全を確保することが最優先であり、そのために必要なことやできることを検討した上で作業計画として落とし込むことになります。

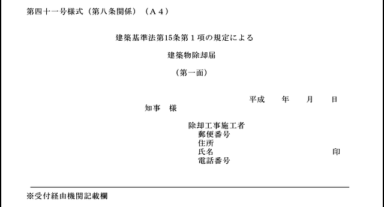

届出

作業計画の作成を終えたら、届出を行います。一般的に耐火建築物や準耐火建築物での石綿除去作業を行う場合、工事開始の14日前までに、現場を管轄する労働基準監督署長に対して届出を行う必要があります。原則として労働基準監督署の承認を得なければ作業を行うことはできません。

また、石綿の除去作業以外にも、以下の作業を行う場合は工事開始前までに現場を管轄する労働基準監督署長に対して届出を行う必要があります。

- 石綿を含む保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業

- 封じ込めや囲い込み作業

- 保温材・耐火被覆材・断熱材以外の吹きつけ石綿の除去作業

上記のいずれの作業も一定の危険を伴い行為であり、労働基準監督署長の許可を得ることが重要です。基本的には作業を行う事業者が届出を行ってくれますが、施主としても届出が必要なことは理解しておきましょう。

隔離や立ち入り禁止

実際に石綿に関する作業やその他の危険を伴う作業を実施する前には、隔離や立ち入り禁止といった措置を講じる必要があります。基本的に石綿の除去作業などを行う場合は、関係者以外の人が現場に立ち入ってはいけません。また、看板などを通じてその旨を提示する必要があります。

石綿はとても危険な物質であり、素人が安易に近づいて除去したり封じ込めたりできるようなものではありません。作業員としてもそのことを十分に理解した上で、一定程度のスペースを確保した上で作業を行うことがポイントです。

周辺への飛散を防止することや作業場所を隔離することなどを含めて、事業者としては適切に対応することが求められます。

保護具の着用

実際の作業にあたっては保護具を着用することが必要とされています。石綿の除去や囲い込みといった作業を行う場合は、以下の保護具を着用する必要があります。

- 呼吸用保護具(防じんマスク、送気マスクなど)

- 作業衣または保護衣

完全に体を覆うことが重要であり、誤って石綿を吸い込まないようにすることが重要です。呼吸用保護具に関しては電動ファン付きのものかそれと同等以上の機能を有している送気マスクを着用することが義務付けられています。

湿潤化

石綿に関する作業を行う場合は、作業場内をできるだけ湿度がある状態に保つことが求められています。乾燥した状態だと作業場外に石綿の粉じんなどが飛散してしまう恐れがあります。そのため、著しく困難な状態を除いて、必ず湿らせた状態で作業を行う必要があります。

保護具などの保管

作業を終えることができたら、適切な形で保護具などを保管する必要があります。作業を終えた直後は保護具や作業衣などに石綿が付着している可能性があります。

そのため、石綿などを完全に取り除いた状態で作業場外に持ち出す必要があります。廃棄する場合もそうですが、次の作業に備えて保管する場合も他の衣服と交わらないように隔離して保管する必要があります。

また、作業場所に関しては、石綿を除去した部分に関して湿気のある状態にすることがポイントです。湿潤化するまでは隔離措置を解除することができません。湿潤化を行った上で安全が確保されてから隔離措置を解除することになります。

まとめ

解体工事と石綿障害予防規則の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。石綿が有害性があることがわかっており、死にいたるような危険性も有しています。それだけに万全の状態で対処することが必要であり、一定の知識やスキルを持った作業員が除去に当たることが重要です。

解体業者や石綿の除去を行う事業者はもちろんのこと、工事を依頼する施主もこの辺の考え方を理解しておくことが大切です。少しでも費用を安くしたいと感じることもありますが、まずは安全が最優先です。多少作業に時間がかかったり費用がかかったりしても、そこは協力する姿勢を見せることが重要です。石綿障害予防規則を守り、関係者が一体となって石綿の除去を行うことがポイントです。

解体見積もり広場

解体見積もり広場