アスベスト規制に関する歴史

まずは、アスベスト規制に関する歴史から確認していきます。日本国内では、2006年にアスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入や使用などを禁止する法律が施行されました。

しかし、それ以前は建物や家屋を建築する際に多くのアスベストが使われてきたのです。特に1970年代から1990年代にかけてアスベストを使って建てられた建造物が多くなっており、現在はその除去工事で追われる状況になっています。改めて、過去に使われてきたアスベストの量や経緯について確認していきましょう。

過去に使われてきたアスベストの量

それでは、過去に使われてきたアスベストの量についてご紹介します。石綿とも呼ばれるアスベストですが、1970年代から1990年代にかけて、年間で約30万トンものアスベストが輸入されていたという歴史があります。

そして、30万トンのアスベストのうち、約8割程度が建物や家屋などの建材として使用されてきたと言われています。1970年代から1990年代にかけて建てられた建物に関しては、老朽化に伴って解体工事が進められることも増えています。その中でアスベストの使用が発見されると、アスベスト除去のための特別な工事をしてから建物の解体へと移ることになります。

1974年の年間約35万トンの輸入量をピークに右肩下がりになってきたアスベストの輸入ですが、過去に使用したアスベストの撤去工事に関しては、全てが完了したわけではありません。今後も建物の老朽化や解体工事に伴って、アスベストの発見につながることが予想されます。

過去に使ってきたアスベストを丁寧に除去し、最終的には全ての建築物にアスベストが使われていない状態にすることが求められている状況です。

アスベスト規制の経緯と水準

1970年代から1990年代にかけて大量のアスベストが使用されてきた歴史があるわけですが、規制に関しても年々強化されるようになっていきました。かつては建築物の素材や物質として欠かせない存在とされてきたアスベストですが、現在では原則として使用が禁止されています。

どういった歴史や経緯をたどって使用禁止にいたったのか、年表形式で確認していきます。

1971年(昭和46年)

特定化学物質等障害予防規則の制定。

製造工場に対して、局所排気装置の設置と作業環境測定などの実施を義務付け。

1972年(昭和47年)

労働安全衛生法の制定。

特定化学物質等予防規則も労働安全衛生法の規則として盛り込まれる。

1975年(昭和50年)

アスベスト含有率が5%を超える吹き付け作業の原則禁止。(特定化学物質等障害予防規則)

アスベスト含有率が5%を超える名称等表示。

1987年(昭和62年)

建築物の耐火構造の指定からアスベストを使用した構造を除外。

1989年(平成元年)

アスベストを特定粉じんとみなし、製造施設の届出、および敷地協会での測定基準が定められる。(大気汚染防止法)

1991年(平成3年)

「廃石綿等」を特別管理産業廃棄物として新たに制定。

吹き付けアスベストやアスベスト元湯保温材等のアスベスト含有廃棄物が該当。

1992年(平成4年)

飛散性の廃アスベストの適正保管と処分。(廃棄物処理法)

1995年(平成7年)

クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)の製造と輸入、使用の禁止。

アスベスト含有率が1%を超える吹き付け作業の原則禁止。(特定化学物質等障害予防規則)

耐火建築物等における吹き付けアスベスト除去作業の事前届出を義務付け。

1997年(平成9年)

吹き付けアスベストを使用している建造物の解体工事等が特定粉じん排出作業と認定される。

それに伴い、解体工事に際して事前の届出、作業基準の遵守が義務付けられる。(大気汚染防止法)

2004年(平成16年)

アスベスト含有率が1%を超える建材、摩擦材、接着剤等10品目の製造、輸入、使用を禁止。

2005年(平成17年)

アスベストが使用されている建造物の解体、改修工事時の規制(届出、特別教育、石綿作業主任者など)の規定。

建物所有者、管理者に対する規制。(石綿障害予防規則)

2006年(平成18年)

アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用を禁止。

建築物の解体、改修工事時の規制を強化。(労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則)

建築物におけるアスベストの使用禁止。(建築基準法)

アスベスト含有率0.1%を超えるアスベスト含有廃棄物の適正保管と処分。(廃棄物処理法)

アスベスト規制に関する法律

上記で取り上げたような歴史を経て、徐々にアスベストの使用が禁止されるようになっていきました。その中で、アスベスト規制に関する法律が次第に施行されるようになってきたことも事実です。

大気汚染防止法関連や建築基準法関連、労働安全衛生法関連や廃棄物処理法関連など、さまざまな法律の制定と施行を通して、アスベスト使用に対する規制が強化されてきました。

ここではそれらの法律に注目をして、具体的な内容や考え方について取り上げていきます。

大気汚染防止法関連

まずは、大気汚染防止法関連について確認していきます。大気汚染防止法では、吹き付けアスベストやアスベストを含有する断熱材、保温材、耐火被覆材といった特定建築材料に対する規制を定めています。

具体的な規制内容としては、以下の通りとなっています。

- 政令で定める特定粉じんを石綿として認定すること

- 「特定粉じん排出作業」とは特定建築材料が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業のことを指す

- 解体工事や改修工事の元請業者に対して事前調査の義務付け、並びに事前調査結果の発注者への説明および掲示を義務付け

主に重要な点としては、3番目の元請業者に対する事前調査の義務付けが制定されたことであり、解体工事を開始する前に必ず行うことが求められます。

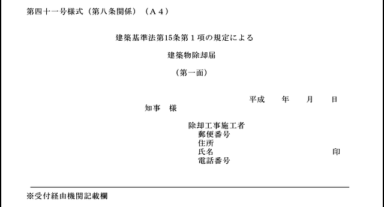

建築基準法関連

続いては、建築基準法関連の対象と規制内容について確認していきます。建築基準法も年々変化が加えられていますが、アスベスト関連の対象となるのは、吹き付けアスベストと0.1wt%を超えてアスベストを含んでいるロックウールの2つです。

その規制内容としては、以下の通りです。

- 規制対象材料の使用禁止

- 既存建築物の増改築時には原則として規制対象材料の除去を義務付け。増改築前の床面積の2分の1を超えない場合は、増改築部分以外の部分について封じ込めや囲い込みの措置を許容

増改築時の対応として、条件を満たした場合にアスベストの封じ込めや囲い込みを行えるように規定しているのが建築基準法です。必ずしも撤去しなければいけないということではないので、こうした条件も頭に入れつつ、アスベストと向き合っていくことになります。

労働安全衛生法関連

続いては、労働安全衛生法関連の規制対象材と規制内容について確認していきます。労働安全衛生法関連でも、規制対象材となるのはアスベストです。また、0.1wt%を超えてアスベストを含有する製剤とその他の物も規制対象とされています。

その規制内容は以下の通りです。

- 規制対象材の製造、輸入、譲渡、提供、使用の禁止

- 規制対象材を取り扱う作業または試験研究のため製造する作業においては、石綿作業主任者の専任

- 建築基準法の耐火建築物・準耐火建築物に吹き付けられているアスベスト等の除去作業は、作業開始14日前までに計画届出を労基署長へ提出すること

- 事業者によるアスベスト等の使用の事前調査と結果の記録

- アスベスト除去や封じ込め作業に労働者を従事させるときの措置(作業場所の隔離、集じん・排気装置による排気、作業出入口に前室、洗身室、更衣室の設置、作業場所及び前室を負圧に保持等)

労働安全衛生法では、上記のような細かい規定が盛り込まれています。特にアスベスト除去工事を行う労働者に対しては、細かい措置を講じる必要があります。こうした規制内容を遵守した上で、作業を進めることが重要です。

廃棄物処理法関連

続いては、廃棄物処理法関連の規制対象と規制内容について確認していきます。規制対象材としては、特別管理産業廃棄物とアスベスト含有産業廃棄物、アスベスト含有一般廃棄物の3点となっています。

その規制内容についても具体的に確認していきます。

- 廃石綿等は、特別管理産業廃棄物の中の特定有害産業廃棄物に該当

- アスベスト含有産業廃棄物は、廃石綿等以外の産業廃棄物でアスベストを0.1%を超えて含有する物

- アスベスト含有一般廃棄物は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたアスベストを0.1%を超えて含有する一般廃棄物

- アスベスト含有産業廃棄物及びアスベスト含有一般廃棄物の収集・運搬・管理にあたっては、他の物と混合しない措置等

それぞれの廃棄物についてきちんと区分けした中で、処理を行うことが定義されているのが廃棄物処理法です。きちんとルールを守っていれば問題ありませんが、規制を遵守しないと罰則を受けることもあります。特に解体業者や廃棄物処理業者は注意が求められる内容です。

その他の法律や規則

アスベストの規制に関しては、さまざまな法律によって対象と規制内容が定義されています。上記でご紹介した以外にも、じん肺法や石綿障害予防規則、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)といった規則や法律によって、アスベスト規制に関する内容が定義されています。

いずれの法律や規則に関しても、アスベストを扱う作業者や周囲の住民などの健康予防を目的として制定されたものばかりです。人々の健康を守ることはもちろん、地球環境の汚染を防止する目的も含まれています。

今一度、法律や規則の内容と定義を確認して、そうした規則に則った形でアスベストの処理を行っていく必要があります。

アスベスト規制と除去の必要性

アスベストの規制に関しては、歴史的な変遷や法律の施行などによって強化が高まってきたと認識しておくのが賢明です。その上で、改めてアスベスト規制と除去の必要性について確認していきます。

現在では全面的に使用が禁止されているアスベストですが、過去に建てられた建造物に関してはアスベストが使用されているケースもあります。そうした建造物に関しては、できるだけ早い段階でアスベストを撤去することが重要ですが、その必要性を認識しておくことも大切です。

なぜアスベストを除去した方が良いのか、改めて理解を深めていきましょう。

健康被害のリスク

アスベスト除去の必要性として最も認識しておきたいのが、健康被害のリスクです。アスベストが使用されている建物に長年住み続けていたり、何らかの理由でアスベストを体内に取り込んでしまうと、長期間にわたって体内にアスベストが潜伏することになります。

その期間は人によってまちまちで10年前後であることもあれば、30年から40年程度の潜伏期間があることもあります。長年の潜伏に伴って体に異変や不調をきたし、病気や疾患といった健康被害を受ける可能性があるのがアスベストの脅威でもあります。

体内にいわゆる石綿が滞留することによって、がんの一種である肺がん、悪性中皮種、肺の線維化といった健康上のリスクを負うことになるのです。まだまだ症例が多くあるわけではありませんが、過去に建てられた建造物の解体工事を通して作業員が被害にあうケースも出てきています。

今後も注意が必要なのがアスベストの存在であり、健康被害のリスクを知った上で安全かつ確実に撤去することが求められます。

メンテナンスや解体コストの高騰

アスベスト除去の必要性としては、メンテナンスや解体コストの高騰という部分も挙げることができます。建物や家屋を解体する際には、坪数や面積、立地条件や利用する重機の種類など、さまざまな点が考慮された中で解体費用が決定されていきます。

その際に建造物にアスベストが使用されていることがわかると、さらに別でアスベスト除去費用がかかることになり、総額のコスト高騰につながっていきます。同様に建物のメンテナンスにおいても、アスベストがあることがわかった時点で、一般的な建物のメンテナンスとは異なる処理が必要とされるケースも出てきます。

そうした点を意識すると、アスベストが使われているとわかった時点でなるべく早めに取り除いておくのが賢明だということです。一時的にアスベスト除去費用はかかりますが、その後のメンテナンスや解体の際の費用負担を考慮すれば、早めにアスベストを除去するに越したことはありません。

特にアスベストが原則として使われなくなった2006年以前の建物については、どこかのタイミングで調査をすることがおすすめです。調査を通してアスベストの使用が見つかった場合は、早急に除去作業を行うことがポイントです。

専門的な技術の必要性

アスベストが使われている建物や家屋の解体コストやメンテナンスにかかる費用が高騰するのは、アスベストの除去にかかる作業について、専門的な技術が必要だからだと考えることもできます。

アスベストの除去に関しては、施工会社によって使用する処理剤や工法に違いが出てきます。それでも、通常の建物の解体や処理などとは違った技術が求められることは確かであり、その専門的な技術を持った業者に依頼することになります。

アスベストの除去が困難だと判断された場合は、封じ込めや囲い込みといった手段でアスベストが外部に飛散しないようにする対策を取ることもあります。

また、アスベストの除去や囲い込み、封じ込めなどは、作業員に対するリスクも高く、直接汚染をして健康被害につながる可能性も否定することはできません。そうしたリスクに対する費用も依頼者側に請求される部分であり、費用の高騰につながることがあります。

事前調査から始まり、アスベスト除去に関する各種届出、特定工事該当の掲示、作業内容の掲示や集じん、排気装置の設置、実際の除去作業と作業場内の清掃、後片付けなどを含めて大変な作業になることは間違いありません。

その中で、高いスキルや専門性を有した作業員がアスベストの除去を行うことになります。除去工事後の二次被害を防ぐという観点でも、専門的な技術を持った業者や作業員にアスベストの除去を依頼することが賢明です。

アスベスト規制に関する世界の動向

ここからは、アスベスト規制に関する世界の動向について確認していきます。アスベストの規制に関しては日本国内のみならず、世界でも年々規制が強まってきています。アスベストの健康被害の実態も徐々に明らかになってきている中で、アメリカではアスベストの関連疾患によって死者が出るといった事例も報告されています。

かつては建造物に当たり前のように使われてきたアスベストですが、現在はその流れに歯止めがかけられています。そうした実情について、世界の動向を参考にしながら確認していきましょう。

海外のアスベスト規制状況

日本国内では、原則として2006年を最後に建物や家屋にアスベストが使われることはなくなりましたが、海外ではさらに早い段階でアスベストに対する規制が強化されてきました。特にヨーロッパ諸国では早い時期からアスベストの使用が原則禁止となっており、アイスランドでは最も早く1983年には使用が禁止されるようになりました。

以下、ヨーロッパ各国やその他の地域の規制状況についてまとめていきます。

|

国名

|

アスベストの使用が原則禁止となった年

|

|---|

|

アイスランド

|

1983年

|

|

ノルウェー

|

1984年

|

|

オーストリア

|

1990年

|

|

オランダ

|

1991年

|

|

イタリア

|

1992年

|

|

ドイツ

|

1993年

|

|

フランス

|

1997年

|

|

ベルギー

|

1998年

|

|

イギリス

|

1998年

|

|

チリ

|

2001年

|

|

アルゼンチン

|

2001年

|

|

オーストラリア

|

2003年

|

このように、ヨーロッパ各国やその他の地域の国々では1980年代から2000年代初頭にかけて、アスベストの使用が原則禁止とされる規制を取ってきました。その他、EUの25カ国の国々でも2005年を最後にアスベストの使用が原則禁止となっており、早め早めにアスベストに対する考え方を変化させてきたことをうかがい知ることができます。

この流れは世界中で見られる傾向であり、今後もますますアスベストを使用した建造物が姿を消していくことになるでしょう。

アメリカのアスベスト規制状況

ヨーロッパを中心とした諸外国では年次にばらつきはあるものの、アスベストの使用を原則禁止とする政策を取ってきました。その中で、アメリカのアスベスト規制状況はどうなっているのかについても確認していきます。

アメリカでもアスベストに対する規制はあり、実際に1992年からアスベスト含有製品6種類の製造、輸入、使用等が禁止されるようになりました。ただし、アスベストの全面使用禁止というわけではないのが、他の国や地域とは異なる部分です。

実際にEPA(米環境保護庁)の許可を得れば、アスベスト含有製品18種類の使用が認められているのです。EPAはアスベストの使用に否定的な部分は持ちつつも、大気や土壌、水への影響については評価しないという決定を下しており、今後も部分的なアスベストの利用を認める方針に変わりは見られないとの見解が強まっています。

このように、世界の流れとしてはアスベストの全面使用禁止が潮流となっていますが、アメリカは独自の政策でアスベストとの向き合い方を決定していることがわかります。

アスベスト関連疾患の状況

アスベストの一部使用を認めているアメリカですが、実際にアスベスト関連の疾患状況も報告されており、死者が出るなど、その状況は決して芳しいものではありません。実際に、非営利団体EWGアクションファンドの調査によると、毎年1万2,000人から1万5,000人ほどがアスベスト関連疾患によって死亡しているというデータもあります。

実際に、1999年から2013年にかけての州ごとのアスベスト関連疾患死者数も公表されているので、以下の表にまとめていきます。

|

州名

|

アスベスト関連疾患死者数(1999年~2013年)

|

|---|

|

カリフォルニア

|

2万1,338人

|

|

フロリダ

|

1万4,248人

|

|

ペンシルベニア

|

1万4,216人

|

|

ニューヨーク

|

1万2,146人

|

|

テキサス

|

1万1,905人

|

|

イリノイ

|

9,720人

|

|

オハイオ

|

9,960人

|

|

ニュージャージー

|

9,395人

|

|

ミシガン

|

7,878人

|

|

ワシントン

|

7,244人

|

|

バージニア

|

6,452人

|

|

マサチューセッツ

|

6,388人

|

上記のような形でアスベスト関連疾患によって、多数の死者が出ているのがアメリカの状況です。今後もアスベストによる健康被害によって命を落とす方が増えることも予想されています。

その中で、いかに歯止めをかけていくのかがアメリカ国内としての課題でもあり、その動向を世界中が見つめています。実際にこうした事例があることを日本としてもしっかりと受け止め、アスベストに対する規制強化、除去作業の徹底などを議論していく必要があります。

まとめ

アスベスト規制に関する歴史や経緯、法律や世界の動向なども踏まえて具体的に解説を行ってきました。以前は当たり前のように使われてきたアスベストですが、現在ではその歴史が覆されるようになってきました。

ヨーロッパを中心とした諸外国では、早くからアスベストの規制強化を進め、1980年代には原則使用禁止となる国も出てきました。そんな中で、日本でも2006年以降はアスベストを使用した建物や家屋が建てらないような状況になっています。

こうした規制の流れを維持しつつ、アスベストによる健康被害を出さないように今後も対策を進めていくことが求められます。

解体見積もり広場

解体見積もり広場