物置や倉庫の解体にかかる費用の目安は?自分で工事できるのかなどについても解説

自宅や会社などで物置や倉庫を所有しているという方もいるでしょう。その物置や倉庫が不要になった場合に解体工事を行うケースも出てきます。

本記事では、物置や倉庫の解体工事にかかる費用の目安、自分で解体できるのかなどについて取り上げていきますので、どうぞご覧ください。

物置や倉庫の解体費用に影響するポイント

物置や倉庫の解体を専門の業者に依頼する場合、一定の費用がかかることになり、施主としても経済的な負担を負うことになります。少しでも費用を安くしたいと思う気持ちも理解できますが、一定の費用がかかることを認識した上で工事を依頼したほうが良いでしょう。

解体費用の計算は適当に行われているわけではなく、いくつかのポイントを見た上で最終的な金額が算出されます。建物を解体する場合もそうですが、物置や倉庫の解体に際しても、複数のチェックポイントを見た上で適正価格が算出されます。

具体的に、どういったポイントを見ているのかを知り、解体費用に対する理解を深めていきましょう。

- 大きさや材質

- 土台撤去の有無

- 物置や倉庫の状態

- 養生の設置

- 内部の残置物

大きさや材質

大きさや材質は費用を決定するという意味でもウェイトを占める部分です。

解体する対象物が大きいほど、作業にかかる手間や負担も大きくなります。そのため、最終的な費用の高騰につながりやすいという特徴があります。また、材質に関しても入念にチェックが行われます。

例えば、木造と鉄骨造などを比較した場合、鉄骨造の方が解体に時間がかかりやすくなります。そうなると人件費の高騰にもつながり、解体費用も高くなりがちです。同時に基礎部分の頑丈さや材質などもチェックしつつ、費用の検討へとつなげていきます。

土台撤去の有無

土台撤去の有無も大きく費用に関係してきます。例えば、プレハブや木造の物置の場合、基礎をしっかりと作り込んでいることが多く、土台の撤去に時間がかかりやすくなります。

土台が強固であればあるほど、撤去に手間と時間がかかるため、一般的な建物の解体と同じような計算をされることがあります。反対に、スチール製の物置などであれば比較的簡単な土台となっていることが多いので、それほど金額に影響することはないでしょう。

物置や倉庫の状態

物置や倉庫の状態に関して、新しいか古いかということもそうですが、柱などに傾きが見られないかといった部分もポイントとなります。柱に傾きがある場合、慎重に作業を行わないと全体が崩れ落ちてきてしまう可能性があるので、やや費用が高くなることがあります。

また、物置や倉庫が一般的な庭に設置されていれば問題ありませんが、屋上やベランダなどに設置されている場合は、追加料金の対象となることがあります。それだけ作業にかかる手間と負担が重くなるので、その分が料金に反映されます。

養生の設置

家屋や建物を解体する場合は、騒音防止や振動防止、粉じんの飛散防止などを目的として養生を設置することが基本です。

しかし、物置や倉庫の場合は必ずしも養生を設置しなければならないわけではありません。規模が小さいものであれば、養生をせずに作業を行うことがあります。

一方で、物置や倉庫でも比較的大きなサイズのものであれば、養生を設置した上で作業を行うことがあります。また、屋上やベランダなどに設置されている場合も養生をすることがあります。

これは廃材を運び出す際に、建物の共用部分を壊さないようにするという意味もあります。また、階段などに傷をつけないために保護シートを設置することもあります。

いずれにしても、養生や保護シートなどを設置する場合はその分の費用負担が大きくなります。

内部の残置物

建物を解体する場合もそうですが、内部の残置物が多く残っていると、スムーズに作業を開始することができません。

場合によっては、残置物の撤去に対して追加の費用負担を求められることがあります。家電製品や粗大ごみなど、自分で処分できるものはあらかじめ処分して、できるだけきれいな状態にしておきましょう。

施主としては、解体業者が工事開始日にそのまま作業に入れるような状態を作っておき、少しでも自身にかかる費用負担が軽減されるよう対応するのが得策です。

物置や倉庫の解体費用相場

物置や倉庫の解体については、さまざまなポイントを考慮した上で最終的な金額計算が行われます。その中で最も重視されるのが、物置や倉庫の大きさです。いわゆる坪単価と呼ばれる形で、おおよその金額計算を行うことも可能です。

ここでは、倉庫の種類に応じた坪単価をご紹介します。おおよその費用目安として以下の表を参考にしてください。

| 倉庫や物置の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 木造倉庫 | 1万5,000円~2万5,000円/坪 |

| 木造物置 | 1万5,000円~2万5,000円/坪 |

| 鉄骨倉庫 | 2万円~3万円/坪 |

| プレハブ小屋 | 2万円~3万円/坪 |

費用相場の目安としては、上記の金額を頭に入れておくと良いでしょう。なお、坪単価に関しては物置や倉庫本体の解体にかかる費用のみで、付帯工事などは含まれていません。

業者によって金額計算の手法はさまざまであり、場合によっては「プレハブ解体一式」でいくらという金額提示をしてくることもあります。

最終的な金額に関しては必ず業者に確認をした上で、工事を依頼するかどうか判断するようにしましょう。

安くしたいなら複数業者への見積もりが必須

物置や倉庫の解体に関しては一定の相場があります。ただし、相場はあくまでも相場であり、絶対にその金額がかかるわけではありません。業者によっては相場以上の請求をしてくることがありますし、反対に相場よりも安く工事を行ってもらえることもあります。

物置や倉庫の立地場所や大きさ、構造や材質など、複数の点が考慮された上で最終的な金額が提示されます。1社だけに見積もりを依頼しても、その金額が高いのか安いのか判断しにくくなります。工期や工法に関しても適正なのかどうか判断しにくいでしょう。

比較対象を持つことで、金額にしても工期や工法にしても適切な判断をしやすくなります。少なくとも2社、できれば3社程度の話を聞いた上で、金額面も含めて信頼できると感じた業者に解体工事を依頼すると良いでしょう。

倉庫解体補助金制度の活用も視野に

物置や倉庫の解体を専門の業者に依頼する際、解体費用を少しでも安くしたいと感じるのは施主に共通する思いであり、何らかの対策がないか思案することもあるでしょう。

その際に役立つのが、倉庫解体補助金制度です。行政や自治体によっては物置や倉庫の解体に際して補助金を提供する制度を設けています。例えば、東京都足立区では、倉庫や門、塀や物置の解体を行う際に助成金を提供する制度があります。

全ての自治体で支援を行っているわけではありませんが、まずはインターネットなどで制度があるかどうか調べてみると良いでしょう。自分で調べてもわからない場合は、電話や自治体の窓口に直接行って相談することもおすすめです。

ただし、制度があるからと言って必ずしも助成を受けられるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。例えば、以下のような条件が挙げられます。

- 市区町村税をしっかりと支払っている

- 倒壊等の危険性があるほど老朽化が進んでおり、周囲に悪影響を及ぼす危険性がある

自治体によって条件はさまざまですが、窓口に問い合わせれば教えてもらうことができます。補助金制度や助成金制度があって条件に合致しそうな場合は、積極的に活用してみましょう。

物置や倉庫は自分で解体できる?

近年ではDIYもブームとなっており、自分で何かを作ったり取り壊したりする人たちも増えています。

その中で、建物や家屋の解体は難しくても物置や倉庫の解体であれば、自身で解体可能だと考える方もいると思います。実際に自分で解体することはできるのか、解体に必要な考え方や行動について理解を深めていきましょう。

個人での解体も可能

まず、物置や倉庫の解体に関しては個人での解体も十分に可能だと言えます。比較的小さな物置や倉庫であれば、それほど経験がない方でも十分に対応できるでしょう。

ただし、基本的には専門業者に工事を依頼することが最善手です。

事前準備や安全意識の徹底

自分で解体する場合、まず押さえておきたいのが事前準備や安全意識の徹底です。事前準備に関しては、解体作業を行う際に身に着けるものや解体に使う道具の準備を行うことが求められます。

作業着やヘルメット、軍手や安全靴といったものを用意した上で、作業に取り掛かれる体制を作るとより安全です。また、ハンマーやバールなど、必要に応じて作業に使うものをそろえておきましょう。

作業時の服装

事前準備の箇所でも触れましたが、作業時の服装に関してはしっかりとしたものを準備することが大切です。

普段着で作業をすると汚れにつながる他、動きにくいというデメリットもあります。また、安全性を担保する意味でも作業時の服装には注意しておきましょう。

具体的には、以下のものを用意して身に着けると良いでしょう。

- 作業着

- 安全靴

- ヘルメット

- 保護メガネ

- 防塵マスク

- 軍手

作業中はほこりや粉じんが飛散することも珍しくありません。目や口、鼻などに入らないようにするために防塵マスクや保護メガネを装着することも大切です。自分自身の身を守ることを最優先にした格好を意識しましょう。

作業用の道具

自分で物置や倉庫の解体を行う場合は、作業に必要な道具も準備が必要です。

具体的には、以下のような道具を用意しておくと良いでしょう。

- ハンマー

- バール

- レンチ

- はつり機

- チェーンソー など

最低限、ハンマーやバールを用意しておけば工事を進めることは可能です。その他、レンチ、はつり機、チェーンソーといった道具も準備しておくと、より効率的に作業を行いやすくなります。

ただし、道具の取り扱いには十分に注意を払い、近くに人がいないか、高い場所で作業をする場合は下に人がいないかなどを確認することが重要です。

建設リサイクル法の届け出も

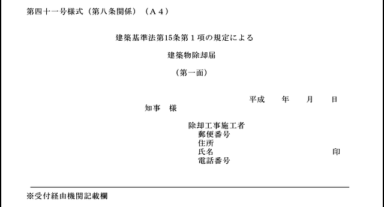

自分で解体を行う場合は、建設リサイクル法の届け出も必要です。

建設リサイクル法

特定建設資材にかかる分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進を目的として制定された法律。正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。

建設リサイクル法では、延べ床面積が80㎡を超えるような建物を解体する場合に、所定の届け出を行う必要があると定めています。届け出に関しては工事開始の7日前までに自治体に提出する必要があります。

つまり、延べ床面積が80㎡に満たない物置や倉庫であれば、届け出を出さなくても工事を行うことができます。解体対象物について適切に調査した上で、届け出を出すかどうか確認するようにしましょう。

道路使用許可の申請も

物置や倉庫を自分で解体する場合、道路を利用して作業を行う場合は、道路使用許可を取得する必要があります。

道路使用許可

道路は本来、人や車両が通行するための場所ですが、公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められた場合に道路使用許可を受けることができる。

解体業者が道路に重機やトラックなどを駐停車させる際にも道路使用許可が必要となりますが、一般の方が行う場合も同様です。本来の道路の使い方に反する場合、警察署長からの許可を得なければ勝手に使用することはできません。

車両の駐停車などで道路を使用する際は、管轄の警察署長への申請を忘れずに行いましょう。

害獣や害虫の発生確認

定期的にメンテナンスをしていれば別ですが、そうでないと、どんな害獣や害虫が潜んでいるかわかりません。その状態で工事を始めてしまうと、中にいる害虫が一気に周囲に離散してしまいます。

そうなると、近隣住民に対して多大なる迷惑を掛けることになりますし、異臭などの弊害もひどいものとなるでしょう。解体に向けた自身のモチベーションの低下も懸念されます。

そのため、最初に害虫や害獣の発生確認を行い、万一潜んでいる場合は、害獣駆除の専門業者に駆除を依頼しましょう。

近隣住民への挨拶

家屋や建物を解体する際もそうですが、物置や倉庫の解体に際しても近隣住民への挨拶を欠かさずに行うことが求められます。自分ではちょっとした作業だと思っていても、周囲から見れば何をしているのだろうと疑問に感じたり、騒音に悩まされたりすることがあります。

事前に挨拶を行っておくことで、万一トラブルが発生した場合でも事態の収拾を図りやすくなります。相手の印象を考慮しても、挨拶をしてから作業を開始した方が良いでしょう。

解体工事の実施

解体前には倉庫や物置の内部を見て、不要なものが残っていないかどうか再確認を行いましょう。残置物がないことを確認した上で、上から下に向かって撤去を進めていきます。

- 屋根の撤去

- 内装の撤去

- 壁の撤去

- 床面の撤去

- 基礎の撤去

上記のような流れで上から下に向かって工事を進めていくことで、安全かつ確実に解体を進めることができます。

物置や倉庫の素材、構造に合わせて必要な道具を準備してから作業を行うようにしましょう。

廃棄物の処分

物置や倉庫本体の解体を終えることができたら、廃棄物の処分を行います。素材や構造にもよりますが、木片やコンクリート、プラスチックや金属くずなど、さまざまな廃棄物が発生する可能性があります。

廃棄物は産業廃棄物処理法の規定に則って適切に処分される必要があります。鉄くずなどの場合は、業者が買い取ってくれる可能性もあります。

いずれにしても、一般ごみと同じように処分することは認められておらず、廃棄物の種類や量に応じて中間処分場や最終処分場などに持ち運ぶ必要があります。

廃棄物の処分まで自分で行うのは大変だという場合は、この部分だけ業者に依頼するという選択肢もあります。自治体の廃棄物処理業者や民間の業者も含めて、依頼できる業者に連絡を入れてみると良いでしょう。

スチール板

廃棄物の処分に関しては、素材によっても扱い方が分かれていきます。物置の場合はスチール素材でできていることも多いですが、スチール板などは以下の方法で処分することができます。

- 買い取ってもらえる業者に売る

- 粗大ごみとして捨てる

スチール板の場合は金属としての価値があり、業者によっては買い取りに応じてくれることがあります。

買い取りしてくれそうな業者が見つからない場合は、粗大ごみとして捨てることになります。粗大ごみとして捨てる場合は、自治体のごみ出しルールに従った対応をとる必要がありますです。

量が多い場合は、業者に依頼してごみ処分場まで持ち運んでもらうと良いでしょう。

コンクリートブロック

物置や倉庫の解体を行うと、コンクリートブロックが発生することもあります。特に基礎部分にコンクリートが使われていることも多いです。解体によって生じたコンクリートブロックは、基本的に粗大ごみとして処分します。

地域によっては粗大ごみとして出せないこともあるので、各自治体の規定に従うようにしましょう。場合によっては、コンクリートガラを処分してくれる業者に依頼することも検討しましょう。

業者に依頼する場合は所定の費用がかかりますが、確実に処分できる方法として頭に入れておきましょう。

清掃と整地

廃棄物の処分まで終えることができたら、最後に清掃と整地作業をして解体工事の完了となります。物置や倉庫を取り壊すと、地面が凸凹の状態になったりごみが散乱したりすることが往々にしてあります。

本来であれば、ローラーなどの機械を使って整地を行いますが、個人でそこまでの機械を所有していないこともあるでしょう。その場合は足で踏み鳴らしたり、トンボを使って地面を平らにしたりするだけでも十分です。

その後、周辺に落ちているごみなどを回収してきれいな状態にできれば全ての作業が完了です。

まとめ

物置や倉庫の解体について、おおよその費用目安や自分で解体できるのかなどについて解説を行ってきました。

基本的には、専門の解体業者に依頼して取り壊しを行ってもらうのが無難です。一方で、自分で解体することができるのも物置や倉庫の特徴です。

DIYの経験がある方や普段からもの作りに慣れている方であれば、比較的チャレンジしやすいでしょう。自分で解体する場合、安全を最優先に考慮して作業を行い、必要な道具や服装を準備した上で慎重に作業を行っていきましょう。

業者に頼んでも自分で作業をする場合でも、最終的には物置や倉庫を解体することが目標です。それぞれの良さを理解した上で、自身が納得できる方法を選ぶと良いでしょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場