地震で解体が必要になった場合の手順とは?公費負担についても解説

自然災害の多い日本ですが、地震によって家屋や建物の解体を余儀なくされることもあります。その際の手順や解体費用に対する考え方について紹介します。

地震が発生したことによって建物が倒壊したり半壊したりした場合、公費負担の対象になることがあります。その点も含めて、地震による解体工事のポイントを確認していきましょう。

建物が地震にあった場合の解体手順

地震が発生すると、それまで住んでいた家に住み続けることが難しくなるケースがあります。その際は、建物や家屋を解体する判断を下すのが一般的です。

家主の判断で解体せずに残しておくこともできますが、特別な事情がなければ解体の判断をするのが賢明です。解体にいたるまでの具体的な流れについて確認していきます。

罹災証明書の申請

まず、地震にあった際は罹災証明書の申請から開始していきます。後ほど紹介しますが、公費負担を受けるためには罹災証明書を取得していることが前提となります。罹災証明書がないと公費負担を受けることができず、全額自費で解体することになるので注意が必要です。

罹災証明書については、居住している地域の市区町村役所で申請することができます。申請する際は、罹災者本人の身分証明書と、被害状況が確認できる写真や画像を持参する必要があります。地震発生直後はパニックになってしまうこともありますが、少し落ち着いたら携帯電話やカメラを利用して写真を撮っておくことが大切です。

被害状況を客観的に証明できる画像があることで、罹災証明書を取得しやすくなります。また、基本的に罹災証明書の申請は地震発生時から6ヵ月以内となっています。被災状況や申請窓口の状況によっては期限が延長されることもありますが、まずは6ヵ月という期限を意識して申請することが重要です。

被災証明書の申請

被災証明書とは、地震などの自然災害による被害を受けたことを証明する書類のことです。

被災証明書も各市区町村役所で申請を行います。罹災証明書の場合は、被害の状況次第でその認定程度が変わっていきますが、被災証明書の場合は被災した事実だけを証明するものです。また、被災証明書は基本的に即日発行される書類です。家や車、店舗や工場などの被害があった場合は、管轄地域の役所に行って発行してもらうことになります。

調査員による現地調査

罹災証明書や被災証明書の申請を終えることができたら、調査員による被害現場の現地調査を行ってもらいます。罹災証明書の申請を終えると、申請を受けた自治体が建築士となる調査員を各現場に派遣して被害状況の確認を行うことになります。

基本的に現地調査は第1次調査と第2次調査の2回に分けて行われ、第1次調査と第2次調査を経た上で、建物や家屋の被害状況が判定されていきます。

1次調査では目視による調査で、建物の傾き具合や外観の損傷状況を確認することになります。

2次調査については、罹災者本人から申請があった場合のみ実施されます。申請者も立ち会った上で外観や家の内部についての調査が細かく行われます。

- 全壊

- 大規模半壊

- 半壊

- 一部損壊

上記のような形で被害状況が判定され、その判定結果に基づいて解体工事で受けられる支援内容が決まっていきます。

罹災証明書の受け取り

調査員による現地調査を終えると、罹災証明書の受け取りに移っていきます。罹災証明書は申請すればすぐに受け取れる類のものではありません。調査員による現地調査が終わって、被害程度の認定が終了したら発行されるものです。

したがって、申請から受け取りまではタイムラグがあることを理解しておく必要があります。原則として、調査員による現地調査を終えてから受け取ります。

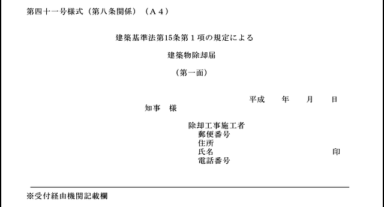

被災物件の解体工事

罹災証明書の受け取りまで終了すると、実際の解体工事へと移っていきます。解体業者に関しては基本的に自治体が指定した業者が行うことになります。また、地震による解体作業については、他の家屋や建物との兼ね合いも考慮されながら工事が進められることになります。基本的には全壊や大規模半壊など、被害程度が激しい家屋や建物から順に解体作業が進んでいきます。

したがって、自分で自由に解体の時期や順番を決められるわけではありません。また、倒壊している建物であっても、所有者の承諾がなければ自治体の意思だけで解体することはできません。家主や所有者として、解体を望まないのであればその意思を伝えることが重要です。

解体後に発生したガレキに関しては、基本的に解体業者が分別して処分場に運搬されることになります。しかし、処分場がガレキでいっぱいになってしまった場合はしばらく敷地内に放置されることもあるので、頭に入れておきたいところです。

地震災害の場合の公費解体・公費負担について

地震が発生して家屋や建物を解体せざるを得なくなった場合、その解体費用についても気になるでしょう。地震などの自然災害の場合は、自らの意思で解体する場合とは違って費用負担を受けることもできます。それが公費負担と呼ばれるもので、罹災証明書を取得することによって一部または全部の解体費用を負担してもらえることがあります。

公費負担とは

改めて公費負担とは、自治体が被災者の再建支援を行うための補助金のことです。

基本的に、大震災と呼ばれるような大きな地震によって建物が倒壊したり損傷を受けたりした場合は、公費負担を利用することができます。

公費解体の判断

公費解体の判断については、調査員による現地調査の結果を基準にして行われます。地震が発生して、明らかにその地震の影響で建物や家屋に傷や傾きが生じたということであれば、基本的に公費解体を行ってもらうことができます。

しかし、小さな地震でたまたま自分の家だけが倒壊してしまった場合は、公費解体の許可が下りないこともあります。この辺は自治体や調査員の判断によりますが、明らかに地震による被害や倒壊と認められない限り、公費負担を受けることができません。

したがって、地震が発生したら、できるだけ早く写真を取って記録を残しておくことが重要です。

公費解体の場合の注意点

公費解体の場合は、自治体が指定した解体業者によって順次解体作業が進められていきます。この際に注意しておきたいのは、公費解体を検討する場合は震災発生後2年以内に申請する必要があるという点です。

地震発生後2年を経過すると、その建物の倒壊や損傷の原因が地震にあるかどうか判断しにくくなってしまうためです。そのため公費解体を依頼しようと思った場合は、できるだけ速やかに申請を行うことが重要です。

公費解体ではない場合の費用

公費解体を利用することができれば、解体費用の一部や全額を補助してもらうことができます。一方で、中には公費解体が認められないこともあります。

認められなかったら、通常の解体と同様に自ら解体業者に連絡を取って費用も通常通り支払う必要があります。自己負担となる場合は、火災保険の利用や加入している保険会社に連絡を入れて少しでも費用を安くすることがポイントです。

基本的に半壊以上のケースは公費負担が認められますが、損傷の規模が小さいと公費解体が認められないこともあるので注意が必要です。

地震被害の場合に受けられるその他の支援制度

公費解体ではない場合は、解体費用の支払いが難しくなってしまうこともあります。その際に活用できるその他の制度について紹介していきます。いずれの制度利用に関しても、罹災証明書や被災証明書といった書類の提出が必要になるので頭に入れておきましょう。

住宅金融支援機構融資

地震災害の場合に受けられるその他の制度としては、住宅金融支援機構融資を挙げることができます。この融資に関しては、被災にあわれた方たちが、一日でも早く元通りの生活に戻ることができるように制定された制度です。

具体的には、家屋や建物の解体工事にかかる費用の一部を補助してもらうことができます。住宅金融支援機構融資については、住宅が全壊していることの内容が記載されている罹災証明書を提出することで、必要に応じた金額の融資を受けることができます。

災害援護資金

災害援護資金は市区町村から貸付られる資金で、地震によって家財や住居に被害が発生した場合に受けることができます。こちらは限度額が350万円までとなっており、世帯人数によって所得制限金額が変わります。

例えば、2人世帯の場合は前年の所得金額が430万円以内、3人世帯の場合は620万円以内、4人世帯の場合は730万円以内などとなっています。災害援護資金に関しては貸付となっており、最長10年をベースとした返還義務があるので注意が必要です。

まとめ

地震が発生した場合の建物や家屋の解体手順や公費負担、その他の支援制度について、具体的に解説を行ってきました。

地震が発生すると、それだけでパニックになってしまいますが、罹災証明書や被災証明書の申請、現地調査や各証明書の受け取りといった一連の流れを確実に行っておく必要があります。

その上で、公費負担を受けられるかどうかの指示を仰ぐことになります。大震災であれば多くのケースで公費負担が認められることになるので、自治体から出る補助金を利用して解体作業を進めていきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場