解体工事に契約書は必要か?契約書のチェックポイントも解説!

解体工事を依頼する際に契約書は必要なのかどうか疑問に思う方もいるでしょう。一般的に、金銭の負担が生じる二者間の契約については契約書が必要とされています。本記事では解体工事の場合はどうなっているのか、その内実について具体的に解説を行っていきます。また、契約書の主な記載事項やチェックするべきポイントなども取り上げていきます。解体工事と契約書の関係について、総合的に理解できる内容となっているので、どうぞ参考にしてください。

解体工事に契約書は必要か?

それでは早速、解体工事に契約書は必要なのかというテーマで解説を行っていきます。例えば、自動車や不動産などを購入する場合は「売買契約」を結びます。マンションやアパートなどを借りる時は、「賃貸借契約」を結ぶことになります。それぞれの契約に契約書が必要であり、契約書の締結をもって契約が成立します。

では、解体工事の場合はどうなのでしょうか。契約書が必要なのかどうかも含めて理解を深めていきましょう。

契約書は必要

結論から申し上げると、解体工事を行う場合も契約書は必要です。家屋や建物を解体してもらう場合は、解体業者と「工事請負契約」を結ぶことになります。工事請負契約も売買契約や賃貸借契約などと同様に、契約書の締結をもって契約が完了したことになります。

つまり、契約書が存在しないと工事請負契約を結んだことにならず、合法的に解体工事を行うことができません。契約書の名前自体は特に何でも構いません。「解体工事請負契約書」や「解体契約書」、単純に「契約書」でも大丈夫です。

契約書の名前よりも、契約書に書かれている内容が重視されます。いずれにしても、建物を解体してもらう場合は契約書が必要であることを認識しておきましょう。

また、契約書の必要性については、建設業法でも規定されています。

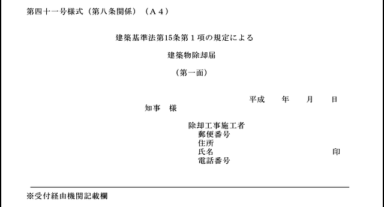

建設業法第19条1項

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

解体工事も建設工事の一部であり、当事者間同士で適切に契約書の締結を交わす必要があることが定められています。法律の観点から見ても、契約書が必要であると認識しておくことが重要です。

契約書を交わすタイミング

契約書を交わすタイミングについても確認していきます。契約書を締結するタイミングとしては、解体工事開始の1ヶ月前を目安に行うことがおすすめです。それ以上前であればいつでも問題ありません。

特に優良な解体業者になればなるほど、工事スケジュールが埋まりやすいという実情があります。そのため、施主自身で予定していたスケジュールに対して、業者側のスケジュールが合わないということが想定されます。

場合によっては、2ヶ月から3ヶ月先まで予定が埋まっているという解体業者も存在します。したがって、解体工事をすることを決めたのであれば、できるだけ早く見積もりを依頼してスケジュールを確保してしまうことが重要です。

反対に、工事開始の1週間前や直前でも契約を締結できる業者は悪徳業者の可能性もあります。それだけスケジュールに余裕があるということは、なかなか工事の依頼が来ない業者だと考えることができます。あまりにも直前で契約を結ぼうとしてくる業者には注意が必要です。

契約書に雛形はない

解体工事を行う際は契約書を交わす必要がありますが、契約書に雛形はないことも押さえておきたいポイントです。建設工事の場合は、建設業界や建築士の団体が一般的な雛形を公表していますが、解体工事の場合は特に決まった書式や雛形がないことが特徴です。

そのため、解体業者ごとに契約書の様式が異なることを理解しておきましょう。雛形というよりは、契約書の内容として何が書かれているかを重視することがポイントです。契約書の名前もそうですが、書式に正解や不正解があるわけではないので、その辺は柔軟に対応することが求められます。

契約書の主な記載事項

解体工事の契約書には全部で14の項目に関して記載を行い、施主と解体業者側の双方が署名または記名、押印をして相互に交付する必要があります。書式自体に決まりはありませんが、記載するべき内容は決まっているので、その内容が適切に表記されているかどうか確認することが大切です。

契約書は2部用意してもらい、1部は施主の控え、1部は解体業者の控えとして双方が保管しておきます。契約書の主な記載事項として、一部ご紹介していきます。

- 工事の発注者

- 工事の請負者

- 工事内容

- 工事場所

- 工期

- 請負代金額

- 代金の支払い方法

- 履行遅滞違約金

- 契約解除の条件 etc…

主に上記の内容を契約書に記載する必要があります。施主としては、契約書に必要な内容が記載されているかどうか確認することも求められる部分です。

解体工事の契約の流れ

ここからは、解体工事の契約の流れについて確認していきます。解体工事を複数回行っていて、契約に関しても慣れている方であれば問題ありませんが、初めて工事を依頼する場合などは不慣れな部分も出てきます。

そうしたケースにおいて、一定の流れを理解しておくことで、よりスムーズに契約の締結へと移行することができます。基本的には解体業者の指示にしたがって行動すれば問題ありません。その際のポイントとなる部分について、理解を深めていきましょう。

約款部分の説明

まずは、約款部分の説明から行っていきます。これは解体業者側が行うものであり、施主としては、契約書の記載内容に関して一通り説明してもらうことが重要です。

契約書の約款に関しては難しい用語が使われていることも多く、素人ではなかなかスムーズに理解できないこともあります。事前に目を通しておきたい場合などは、解体業者に依頼することで契約日以前に約款部分のみ送付してもらうことも可能です。

FAXやEメールなどで約款を送ってもらい、事前に目を通した後で説明してもらうとより理解が深まりやすくなります。また、事前に質問したい部分をリストアップすることもできます。約款部分の説明に不安がある場合は、事前に送付してもらうこともおすすめです。

工事内容の確認

約款部分の説明をしてもらうことができたら、続いては工事内容の確認へと移っていきます。契約書を締結する前には、事前の現地調査や見積もり提示といった段階を経ることが一般的です。事前の現地調査や見積もり提示の際に提示してもらった金額や工期は、あくまでも仮のものです。

最終的に工事に関わる正しい内容が記載されているのは契約書であり、事前に打ち合わせをしていた内容と合致しているかどうかしっかりと確認する必要があります。工事項目や工期、支払い代金など、事前の打ち合わせや見積もり提示と異なる部分がないか慎重に確認しましょう。

悪意がなくても間違って記載されている可能性があるので、入念に確認することが重要です。一度契約を結んでしまうと、契約解除をするのは手間がかかるので、疑問に感じる部分や不安に思う部分があれば、その場で質問することが大切です。わからないことはその場で確認する意識を持って、工事内容の確認に当たりましょう。

契約書への調印

工事内容の確認を終えたら、いよいよ契約書へ調印する段階に移っていきます。工事内容や代金、工期などに問題がないと判断できれば、最後に契約書にご自身の署名と捺印を行います。

これで解体工事の契約が完了したことになり、実際に工事へと入っていくことができます。契約書の締結が終わると工事に向けた準備に取り掛かることになります。ここからまた忙しくなりますが、ひとまずは契約書を締結するところまで乗り切ることがポイントです。

解体工事での契約書のチェックポイント

ここからは解体工事の契約書を結ぶ際に、重点的に確認しておきたいチェックポイントについてご紹介します。解体工事の契約書には全部で14の項目を記載することが求められていますが、その中でも特に重点的に確認しておきたいポイントがあります。

工事内容や工事代金、工期や工事完了の取り決めに関することなど、特にトラブルが起こりやすいポイントも踏まえて理解を深めていきましょう。

工事内容の確認

解体工事での契約書のチェックポイントとして、まず挙げられるのが工事内容の確認です。工事内容に関しては必ず契約書に記載しなければならない項目であり、施主としても具体的な内容をしっかりと精査する必要があります。

家屋や建物をまるまる取り壊す場合は特に問題ありませんが、建物の一部や作業範囲が細かく指定されている場合は用心深く確認する必要があります。

- 家屋や建物の一部を解体する場合

- 外構のうち一部をそのまま残しておく場合

- 作業範囲が細かく決まっている場合

特に上記のようなケースにおいては、契約書を通じて作業範囲を明確にする必要があります。そうしないと、工事が終わってから作業範囲が異なるなどとトラブルになるリスクもあるからです。

解体工事を通して、何を壊して何を残すのかはっきりさせる役割も契約書にはあります。施主自身のニーズがあるケースも多いので、改めて契約書という書面を通じてお互いの意思をはっきりさせておくことがポイントです。

工事代金の確認

続いての契約書のチェックポイントとして、工事代金の確認も挙げることができます。工事代金に関しては直接的に施主の負担になる部分でもあり、事前の打ち合わせや見積もりの際に提示された代金と相違がないかどうか確認する必要があります。

また、工事代金だけではなく支払い時期や支払い方法に関しても明確にしておくことが大切です。支払い時期に関しては、解体工事完了後から何日以内に支払う必要があるのかなどを取り決めることが求められます。また、その際に一括払いなのか、あるいは分割払いが可能なのかといった支払い回数に関する部分も双方で合意する必要があります。

支払い方法に関しては口座振込が一般的ですが、その際の振込口座や振込手数料はどちらが負担するのかといった部分も確認しておきます。細かいところまで詰めておくことで、後々のトラブル防止につなげることができます。

工期の目安

続いての契約書のチェックポイントとして、工期の目安を挙げることができます。工期とは解体工事にかかる期間のことで、いつから工事を開始していつまでに工事を終えるのかという工事期間の目安を示すものです。

施主としても予定している解体スケジュールがありますし、解体業者側も目安となる期日を定めておく必要があります。特に解体工事終了後に新築物件の建設を行う場合、工期が遅れると、その後の新築工事にも影響が出てしまいます。

その点においていつまでに工事を完了するのか、目安となる時期を契約書に記載しておく必要があります。工期に関する約束をしておくことで、大幅に工事が遅延した場合に遅延損害金や損害賠償請求などを行うことができます。

工期に関する取り決めがなされていない場合、どんなにスケジュールが遅れてもそれを証明する手段がありません。だからこそ、口約束ではなく書面に工期を記載しておくことが重要です。

解体工事の工期が予定より遅れた場合のペナルティとして、「注文者は遅延損害金を請求できる」と定めている契約書が一般的です。施主に与えられているこうした権利を守るためにも、工期に関する記載があるかどうかしっかりと確認しておきましょう。

損害賠償について

損害賠償に関する取り決めも、契約書の重要なチェックポイントとして意識しておきたい部分です。解体工事期間中は、何らかのミスやトラブルによって第三者となる近隣住民や通行人に対して損害を与えてしまうリスクもあります。

過去には重大な事故も発生しており、ケガをさせてしまうことや、最悪の場合は死に至るような事故が起きているケースもあります。人的被害ではなくても、隣家に傷をつけてしまうことやブロック塀を壊してしまうなど、さまざまなトラブルが発生するのが解体工事です。

こうしたトラブルや事故が発生した場合に、誰が損害賠償責任を負うのかは重要な問題です。原則としては、解体工事業者が責任を負うことになりますが、この辺も契約上の問題となるので明確にしておく必要があります。

書面で「損害賠償責任を負うのは解体工事業者である」と明確に記載されていることで、施主としても多少の安心感を持つことができます。万一のトラブルや事故発生に備えるという意味でも、損害賠償に関する規定をしっかりと確認しておきましょう。

工事完了の取り決め

解体工事の契約書に関してはさまざまなチェックポイントがありますが、工事完了の取り決めに関してもしっかりと確認しておきたい事項です。いわゆる「引渡し」と呼ばれる項目でもありますが、何をもって工事の完了とするかという点について取り決めることを指します。

解体工事においては、どういった状態になったら工事が完了したのか事前に取り決めておくことが重要です。そうしないと、工事の途中であっても「工事が完了しました」と言われてしまう可能性があるからです。

基本的には、解体現場を更地にした状態で引き渡すことが工事完了と見なされるポイントです。建物や構造物の一部を残す場合は、その旨を明記した上で契約を締結することが重要です。

また、いつまでに引渡しを行うのかについても契約書に記載してもらいましょう。そうすることで、工事が予定通りに終わったのか、それとも遅延が発生したのか判断することができます。

瑕疵(かし)担保責任について

続いては、瑕疵担保責任について確認していきます。契約書のチェックポイントとして、瑕疵担保責任に関する規定もしっかり確認しておく必要があります。瑕疵とは「キズ」のことで、解体作業として本来あるべき内容が満たされていない場合に責任が問われることになります。

建設工事の場合は、建物として本来の性能を満たしていないと判断された場合に、建設業者が一定期間にわたってその責任を負うことがあります。

一方で、解体工事の場合は建物や家屋を取り壊す工事となるので、それほど瑕疵担保責任が問われるケースは多くありません。それでも、瑕疵担保責任に関する記載がなければ、万一の際の責任の所在を明確にすることができません。

例えば、廃棄物の除去作業が不十分で、地中に廃棄物が残っている場合は解体業者の瑕疵担保責任が問われることがあります。こうしたケースもあるので、確実に瑕疵担保責任に関する規定を契約書に記載されているかどうか確認することが重要です。

その他のチェックポイント

契約書を締結する際に確認しておくべきチェックポイントについて紹介してきました。基本的には、上記で取り上げた内容を重点的にチェックしておけば問題ありません。上記以外にも契約書に記載するべき内容があるので、一部の項目について触れていきます。

天災や不可抗力による影響を受けた場合

まずは、天災や不可抗力によって工期の変更や損害負担が生じた場合の規定に関してです。解体工事は屋外で行う作業でもあり、天候の影響を受けることも少なくありません。地震や台風、大雪や強風など、さまざまな天候の変化によって工事が思うように進まなかったり、工事を中止せざるを得なくなったりするケースがあります。

その場合の工期の変更や損害負担について、解体業者がどういった対応をするのか契約書に記載しておく必要があります。天候だけではなく、不可抗力によって遅れや損害が発生した場合も同様です。

契約に関する紛争の解決方法

また、契約に関する紛争の解決方法に関しても、契約書を通して明確にしておく必要があります。何らかの事情によって契約解除を申し出る場合や、契約違反に関する事項をどのように解決すれば良いのか明確にすることが求められます。

基本的には、弁護士や紛争に関する相談窓口などの連絡先を記載することになります。施主としても、万一のトラブルが発生した場合は弁護士や相談窓口を利用することになるので、しっかりと確認しておきましょう。

全ては施主自身を守るため

解体工事の契約書締結に当たっては、さまざまなチェックポイントがあることを認識した上で、最終的な契約を結ぶことがポイントです。解体工事は数十万円から数百万円、場合によっては数千万円単位の支払いになることもあり、決して安いものではありません。

それだけの金額を支払って工事をしてもらうのであり、施主としても契約通りに工事を進めてもらいたいと考えるのが自然なことです。

その中で、上記で紹介してきたチェックポイントを意識するのは、施主自身を守るためだと言えます。解体工事中に発生したトラブルや事故、あるいは工期の遅延によって被る損害などは、基本的に解体業者側に責任があります。

その責任の所在を明らかにするのが契約書の存在であり、施主を守る役割も果たしてくれます。施主としては、厳しいチェックの目を持って契約書の内容を確認することが重要です。

わからないことや不安な点はその場ですぐに解決するようにしましょう。契約書を結んでから後で変更しようと思っても、基本的にはできません。少しでも違和感を覚える部分があれば、契約締結前に解消してすっきりとした状態で署名と捺印をすることが重要です。

契約書なしの解体工事は避ける

ここまで契約書の必要性や、契約書のチェックポイントなどについて解説を行ってきました。ここからは、契約書なしで解体工事を行う場合のことを想定して解説を進めていきます。そもそも、契約書なしで解体工事を行うことはできるのか、疑問に思う方もいるでしょう。

原則として契約書なしで解体工事を行うことはできません。一部例外的に契約書なしでも工事を行うことができるケースがあるので、その辺も取り上げていきます。改めて、契約書の重要性や必要性について確認していきましょう。

契約とは約束のこと

まず、意識しておきたいポイントとして、「契約とは約束のこと」であるという点を挙げることができます。解体工事の場合は「工事請負契約」と呼ばれる契約を結ぶことになりますが、この契約内容に関しては双方で合意する必要があります。

注文者と請負者がそれぞれ相手に対して約束した通りの内容を実現することが必要とされています。工事の請負者となる解体業者に関しては、「建物を解体する」という作業を引き受けています。一方で、工事の注文者となる施主は「建物を解体してくれたら○○万円を支払う」という約束をすることになります。

こうした約束こそが契約であり、お互いがお互いの言い分に対して責任を持つ必要があります。口約束では「言った言わない問題」に発展する可能性があるため、書面に証拠を残しておくことが重要です。これが契約の基本であり、契約書を交わすことの意義です。

契約書なしにより生じる不都合

契約とは約束のことだとお伝えしましたが、契約書がなかった場合には一定の不都合が生じることになります。そもそもの前提として、お互いが持つ責任に関して証明するものがなければ「約束を守ったのかどうか」、あるいは「約束を破ったのかどうか」を判断することができません。

お互いに約束を守った場合は事なきを得ますが、どちらかが約束を破った場合は不都合が生じます。契約書がなければ相手が約束を破ったことを証明する手段がなく、ただの口喧嘩で終わってしまう可能性があります。

解体業者としても、例えば、施主の過失や不可抗力で遅延が発生した場合に追加費用の請求をしたいと考えることがあります。それでも契約書がなければ、追加費用に関する正当な請求をすることができません。

いくら口約束をしていても、相手が「覚えていない」などと言ってしまえば、それ以上交渉が進展することはありません。施主にとっても解体業者にとっても不都合が生じるため、確実に契約書を作成しておく必要があります。

契約書なしでは主張ができない

上記でも触れた部分ですが、契約書なしではお互いに主張をすることができません。いくら客観的に見て正しい主張であったとしても、契約書がなければその正当性を証明することができないのです。

契約書がなければ、「そもそもどういう取り決めだったのか?」、「どちらの主張が正しいのか?」判断することができません。

事故やトラブル、その他の損害が発生した場合も、話し合いが平行線に終わってしまう可能性があります。

また、そもそも契約書を作成せずに解体工事を開始してしまうと、解体業者が建設業法に違反することになります。解体工事業の許可業者に関しては建設業法が適用されることになるので、契約書の作成が義務付けられています。

契約書がないと正当な形で主張できないこともそうですが、そもそも法律違反となるので、施主としては安心して工事を任せることができません。契約書なしで工事を始めようとする解体業者には、工事を依頼しないことも1つの選択肢です。

業者を変えることも視野に

契約書なしで解体工事を行うことは原則としてできませんが、万一「契約書はない」と言われたり、契約書をなかなか作成しようとしなかったりする場合は、業者を変えることも視野に入れる必要があります。

契約書の作成を拒むような業者は、そもそもモラルが低い業者であり、悪徳業者の可能性も否定できません。解体工事を多く行うような優良業者であれば、当たり前のように契約書を提出してくれますし、法律に則った形で正しい行動を取ってくれます。

一方で、モラルの低い解体業者の場合は、平気で不法投棄やずさんな工事をする可能性があります。さまざまなリスクを抱えている可能性があるので、十分に注意する必要があります。

コミュニケーションを取る中で違和感を覚える部分や不審に感じる部分がある場合は、他の業者に切り替えることも視野に入れておきましょう。

契約書が必要ないケース

解体工事を行う場合は、原則として契約書を交わす必要がありますが、場合によっては契約書がなくても工事を行えるケースがあります。建設工事の場合は契約書を交わすのが必須とされていますが、どこからどこまでが工事なのか、法律上で明確に定義されているわけではありません。そのため、以下のような工事については、契約書なしで行っても問題にされないケースがあります。

- ブロック塀の撤去

- カーポートの解体

- 物置の撤去

上記のような簡易的な工事に関しては、契約書を結ばなくても行って良いとされるケースがあります。詳細に関しては各自治体の指示を仰ぐ必要があるので、自治体の建設課などに問い合わせをすることがポイントです。

いずれにしても、基本的には契約書が必要であり、例外的に契約書なしでも工事を行えるケースがあると認識しておくことが大切です。建物や家屋を解体する場合は、必ず契約書を交わすようにしましょう。

契約書を作成しなかった場合

ここからは、契約書を作成しなかった場合に被る不利益について確認していきます。ここまでも契約書を作成することの重要性や意義について取り上げていますが、改めて契約書を作成しないことによる生じるデメリットについて解説していきます。

施主が被る不利益もあれば、解体業者が被る不利益もあります。双方にとってデメリットが多いのが契約書を作成せずに工事を行うことです。その点を十分に認識して、正しい行動をすることが求められます。

解体業者が被る不利益

まずは、契約書を作成しなかった場合に解体業者が被る不利益について確認していきます。解体工事を請け負った解体業者は、建設業法の規定で契約書を作成する義務を負うことになります。

契約書を作成せずに解体工事を開始した場合、以下の処分を課せられる可能性があります。

- 国土交通大臣や都道府県知事から指導を受ける

- 1年以内の営業停止処分を受ける

- 建設業許可の取り消し処分を受ける

契約書を作成せずに解体工事を開始すると、上記のような処分を課せられるリスクがあり、最悪の場合、建設業の許可を取り消されてしまいます。許可を取り消されても一定期間経つと再び申請することができますが、悪質な場合は建設業許可すら受けられなくなる恐れもあります。

つまり、一生建設業者として工事を行うことができなくなってしまいます。ここまでのリスクを負って、契約書を作成せずに工事を開始することにメリットがあるとは言えません。最悪の事態を想定することで、契約書作成の意義もはっきりさせることができます。多少手間はかかっても、確実に契約書を作成することが重要です。

施主が被る不利益

契約書を作成せずに解体工事を開始すると、解体業者が被る不利益もあれば、施主が被る不利益もあります。ここまでも触れてきていることですが、改めて整理しておきます。主な項目としては以下の点を挙げることができます。

- 工事内容に不備があっても正当に主張できない

- 不当な追加費用を請求される恐れがある

- 工期が遅延しても正当に主張できない

- 事故やトラブルが発生した場合に賠償責任が問われる

- 契約解除の際にトラブルが生じる

施主が被る不利益としては、上記のような点を挙げることができます。契約書がなければ言った言わない問題に発展するだけで、正しく自分の主張をすることができません。

費用に関することや工期に関すること、事故やトラブルが発生した場合の対応についても、契約書があるからこそ施主の主張を正当に行うことができるのです。契約書がなければ客観的に施主が正しいという事実を証明する手段がありません。

それだけ施主が不利益を被る可能性も高くなり、工事が思うように進まないリスクも出てきます。こうしたリスクや不利益があることをしっかりと理解した上で、解体業者に契約書を作成するように促すことも重要です。

契約書の作成がベスト

契約書を作成せずに解体工事を開始すると、解体業者にも施主にも不利益が生じることになります。過去の慣例や風習で、未だに契約書を作成せずに工事を行う業者も存在しています。かつては、契約書類を交わさずに工事に入ったり、元請業者や上位下請け業者の担当者から口頭で指示をしたり、注文をしたりすることもありました。

そうした慣例や風習に沿って工事を行っていると、いつかお互いに痛い目に遭う可能性が出てきます。契約書や注文書など、書面に残しておくことでお互いが救われる部分も多々あります。

現在は、建設業法の規定で契約書を作成することが義務付けられています。法律を守ることは当然のことであり、それ以外のことを含めても契約書を作成してから解体工事に入るのがベストです。

まとめ

解体工事と契約書の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事を行う場合は、契約書が必要であることを頭に入れておくことがポイントです。カーポートの解体やブロック塀の撤去など、簡易的な工事であれば契約書が必要ないケースもあります。しかし、大多数の解体工事では契約書が必要になることを念頭において、施主としてもやるべきことをやっていくことが求められます。

また、単純に契約書を作成してもらうだけでは意味がありません。工事内容や工事代金、工期の目安や損害賠償の規定など、必要となる項目について適切に記載されているかどうか確認することも大切です。全ては施主を守るためであり、安心して解体工事を行ってもらうために必要となる行動を取っていきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場