解体工事と大気汚染防止法の関係とは?規制対象となる作業も紹介!

家屋や建物の解体工事を行う際にはさまざまな法律や規則との兼ね合いが重要になっていきます。その中で大気汚染防止法との関係性についても適切に理解しておくことがポイントです。今回は、解体工事と大気汚染防止法の関係に注目をして解説を行っていきます。大気汚染防止法とは何かや、法律の規制対象となる作業、その他の対応なども踏まえて概要をご紹介します。実際に解体工事を行う場合の参考として、どうぞご覧ください。

解体工事と大気汚染防止法の関係

それでは、解体工事と大気汚染防止法の関係について確認していきます。家屋や建物の解体は自由気ままに行って良いというわけではなく、一定の規則や法律を守った中で実行する必要があります。そのうちの1つに挙げられるのが大気汚染防止法であり、法律の概要や考え方を理解しておくことが大切です。

届出義務や作業基準の遵守、罰則規定といった点も踏まえつつ、法律に対する認識を深めていきましょう。

大気汚染防止法とは?

大気汚染防止法とは何かという点について、以下の目的や考え方をご紹介します。

大気汚染防止法

大気環境を保全することを目的として、昭和43年に制定された法律。その他、国民の健康の保護や生活環境の保全などを目的としている。

人々の健康を守ることや生活環境を守ることを目的として制定されたのが大気汚染防止法であり、地球環境を守るためにも規定を遵守する必要があります。現在は地球温暖化や異常気象が散見されるなど、地球環境にとって必ずしも良くない状態が続いています。

解体工事においても、アスベストの飛散などによって地球環境を悪化させるリスクが生じることがあります。産業廃棄物の処分などもそうですが、何でもかんでも自由に行って良いというわけではありません。法律で規定されたルールをしっかりと守った上で、安全で確実な工事を心がけることが求められます。

届出義務や作業基準の遵守

届出義務や作業基準の遵守についても大切なポイントです。大気汚染防止法では規制対象となる工事について明確に定めています。後ほど具体的に取り上げていきますが、吹付け石綿(アスベスト)や石綿を含有する断熱材などを処分する場合は、事前に届出を行った上で規定されている作業基準を守る必要があります。

事前の届出に関しては、作業を実施する14日前までに工事を行う都道府県等に届け出ることがポイントです。

また、規制対象となっている作業については、作業の種類に応じたマニュアルを参考にしながら基準を守ることが求められます。それこそが地球環境の保全につながる行動であり、人々の健康や生活環境の保全といった部分にもつながっていきます。

解体業者はもちろんのこと、施主としても一定の規定があることを理解しながら無理のない作業計画を立ててもらうことが重要です。

罰則規定

大気汚染防止法では規定を守らなかったり、何らかの違反行為があったりした場合の罰則規定も設けられています。届出義務や作業基準の遵守も必要な行動であり、それぞれ違反した場合には処罰が与えられることになります。具体的な罰則内容については、以下の通りとなっています。

- 事前の届出義務を怠った場合:3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

- 作業の計画変更命令に応じなかった場合:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 作業基準の適合命令に従わなかった場合:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 事前の報告や立ち入り検査の段階で違反が見つかった場合:30万円以下の罰金

上記のような罰則規定が設けられています。基本的には解体業者が主導して届出や事前の立ち入り検査などを進めていくことになりますが、施主としても一定のルールや罰則規定があることを理解しておくことが大切です。

何か問題があった場合は、施主にも聞き取り調査などが及ぶことがあります。その際にしっかりと回答できるように、ルールを守るという気持ちを持っておくことが大切です。

大気汚染防止法の規制対象となる作業

ここからは、大気汚染防止法の規制対象となる作業についてご紹介していきます。一定のルールや作業基準を定めている法律ですが、全ての作業が対象となるわけではありません。一部の作業に対して法律の規定が適用されることになるので、その対象作業を認識しておくことが大切です。

対象となっていなければ特に規定を重視する必要はありませんが、対象となっている場合はしっかりとルールを守る必要があります。まずは、どういった作業が対象となっているのか確認をして実際の作業へとつなげていくことがポイントです。

吹付け石綿

まず、法律の規制対象となっている作業に関して吹付け石綿について挙げることができます。いわゆるアスベストを建築材として使用している場合、法律のルールをしっかりと守った中で解体作業を行うことが必要とされます。アスベストは人体に対してのリスクも指摘されている物質であり、みだりに空気中に放出するのは大変危険です。

作業員たちの健康にも悪影響を及ぼしますし、近隣住民の方にとっても危険な影響が出る可能性があります。吹付け石綿は壁や天井、鉄骨といった部分に使われていることが多くなっています。そうした箇所の解体作業を進める場合は細心の注意が必要ですし、解体前に石綿を除去することがポイントです。

吹付け石綿に関する建築材料の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 吹付け石綿

- 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)

- 石綿含有パーライト吹付け材

- 石綿含有ひる石吹付け材

事前の調査で上記の種類の石綿が利用されていることがわかった場合は、届出や除去などを含めて法律の規定をしっかり守ることが重要です。

石綿を含有する断熱材

法律の規制対象となるものに関して、石綿を含有する断熱材を取り扱う作業も挙げることができます。その材料としては以下のものです。

- 屋根用折板裏断熱材

- 煙突用断熱材

石綿は断熱材の役割を持っていることもあり、古くに建てられた建築物にはよく使われる傾向がありました。現在は法律で使用が禁止されていますが、2006年以前に建てられた建物に関しては石綿を含有する断熱材が含まれている可能性があります。

特に屋根裏や煙突などに使用されていることが多く、事前調査も含めて入念にチェックする必要があります。断熱の他、結露防止の目的で使用されていることもあるので注意が必要です。

石綿を含有する保温材

法律の規制対象として、石綿を含有する保湿材を取り除く作業も挙げることができます。吹付け石綿は除きますが、石綿を含んだ保湿材を使って保湿効果を高めている建物も少なくありません。ボイラーや化学プラント、焼却炉やダクトといった部分に使われることも多い材料です。

具体的には以下のような建築材料を挙げることができます。

- 石綿保湿材

- 石綿含有パーライト保温材

- 石綿含有けいそう土保温材

- 石綿含有けい酸カルシウム保温材

- 石綿含有水練り保温材

- 石綿含有ひる石保温材

家屋や建物に上記の材料が使われている場合も、大気汚染防止法の規定を遵守する必要があります。施主もその認識を持っておくことが大切です。

石綿を含有する耐火被覆材

石綿を含有する耐火被覆材が使用されているケースについても、法律の規制対象となります。建物の耐火性能を向上させる目的で使用されていることが多く、築年数の古い建物であればあるほど使用確率も高まっていきます。

使用箇所としては、鉄骨部分や鉄骨柱、梁やエレベーターといった場所を挙げることができます。耐火性能のみならず、建物の全体的な見栄えを良くするという目的でも使われていました。その具体的な建築材料に関しては、以下のものが挙げられます。

- 石綿含有耐火被覆材

- 石綿含有耐火被覆塗り材

- 石綿含有けい酸カルシウム板第二種

こうした耐火被覆材を含めて、石綿に関しては注意深く確認や取り扱いをすることが大切です。人体や地球環境に悪影響を及ぼすことがわかっているからこそ、施主も含めて慎重な行動を取るようにしていきましょう。

作業基準

大気汚染防止法の規制対象となる工事や作業に関しては、一定のルールや制約を守った中で作業を行う必要があります。その作業基準として、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」と呼ばれるマニュアルが制定されました。

このマニュアルには対象となる1つ1つの作業について、細かな規定やルールが盛り込まれています。基本的には解体業者を中心とした作業員がマニュアルの内容を把握して、安全な作業へとつなげることになります。

石綿などが使われている場合は、作業前に特定材料を取り除くことが求められます。その他、排気装置の設置や薬液等による湿潤化、作業内容に関する掲示などを行うことが求められます。1つ1つの細かい作業基準を守った上で、解体工事を進めていくことになると理解しておきましょう。

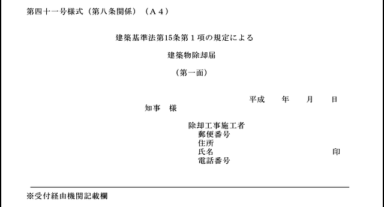

事前の届出

大気汚染防止法の規制対象となっている工事や作業に関しては、事前の届出を行う必要があります。都道府県などに対して作業を実施する14日前までに行う必要があり、これを守らないと処分が科されます。

具体的には、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という処罰規定があります。基本的には解体業者が準備や届出を行ってくれますが、施主としてもこうした規定があることを理解して行動を促すようにすることが重要です。

大気汚染防止法と各種対応

大気汚染防止法の規制対象となる作業や罰則規定があることなどを理解しておくことが大切です。その上で、法律と各種対応の関係についても理解を深めておくことがポイントです。

大気汚染防止法は2014年(平成26年)に改正が行われました。その改正に伴って変更となった点や規制が強化された部分があります。それらの概要や考え方について確認していきましょう。

届出義務者の変更

まず、法律の改正によって、届出義務者の変更がありました。改正前までは、工事の施工者が届出義務者でしたが、改正後は工事の発注者または自主施工者が行う必要があるように変更となりました。

つまり、施主自らが届出を行う必要があると改正されたことに特徴があります。解体業者と連携することで代理申請などを依頼することも可能ですが、基本的には施主が届出を行う必要があると理解しておきましょう。

事前調査や説明の義務付け

法律の改正によって、事前調査や説明の義務付けといった規定も加わりました。石綿などの特定資材が利用されている建物を解体する場合、解体業者や自主施工者は事前調査を行った上で、その結果を解体現場などに掲示する必要があると規定されています。

つまり、工事には直接関係のない第三者にも情報を開示することを求めているのがこの規定です。解体現場にはこれまでも工事に関する情報を掲示する必要がありましたが、アスベストの有無に関しても情報を開示する必要が出てきたということです。

アスベストは人体への悪影響があることがわかっているため、第三者にも適切な形で情報開示する必要があると判断されました。そのため、解体業者としては看板などを設置してアスベストに関する情報を的確に開示することが求められます。

また、解体工事の受注者は発注者に対して、事前調査の結果を書面で提示する必要があることも盛り込まれています。施主としては事前調査の内容を確認した上で、より安全な形で工事を進めてもらうことが大切です。

立ち入り検査等の対象拡大

大気汚染防止法の改正に伴って、立ち入り検査等の対象拡大も変更点の1つとして挙げることができます。事前の届出がなかった場合を含めて、解体業者や施主、自社施工者も都道府県からの報告徴収の対象に加えられることとなりました。

また、解体工事にかかる建築物も立ち入り検査の対象となったことで、都道府県としてはより一層立ち入り検査をしやすくなったと考えることができます。

ルールを守って安全に作業をしていれば問題ありませんが、法律やその他の規定を守っていないと検査によって処罰を受ける可能性も高まったということです。解体業者や施主としては、立ち入り検査を受けても受けなくてもルールを守った中で作業を進めていくことが大切です。

まとめ

解体工事と大気汚染防止法の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。石綿が使用されている建物の解体工事では、より慎重な作業が必要であり、法律の規定を遵守した中で行うことが求められます。それは自分たちの健康を守るだけでなく、第三者の健康や地球環境を守るということにもつながっていきます。

解体工事は解体業者や施主だけが良ければ良いという問題ではありません。工事には直接的な関係がない第三者も含めて、環境に優しい形で作業を進めていくことがポイントです。改めて大気汚染防止法の重要性を理解した上で、適切な行動を取れるようにしていきましょう。

解体見積もり広場

解体見積もり広場