解体工事によって生じる隣家補修や問題発生時の対応などを解説

家屋や建物を解体する際に、隣家に損傷を与えたり亀裂を生じさせたりすることがあります。その際は隣家補修という形で工事をしなければなりません。解体工事を行うとどういったトラブルや責任が発生するのか覚えておくことが重要です。今回は解体工事によって生じる隣家補修やトラブル事例を中心に具体的にご紹介します。

家屋や建物を解体する際に、隣家に損傷を与えたり亀裂を生じさせたりすることがあります。その際は隣家補修という形で工事をしなければなりません。解体工事を行うとどういったトラブルや責任が発生するのか覚えておくことが重要です。今回は解体工事によって生じる隣家補修やトラブル事例を中心に具体的にご紹介します。

解体工事を行うことによって隣家とのトラブルに発展する可能性は十分にあります。施主や解体業者としては細心の注意を払いながら工事を行う必要がありますが、それでも発生してしまうのがトラブルや損傷です。

実際にトラブルが発生してしまった場合の考え方を含めて理解を深めましょう。

解体工事によって生じるトラブルとしては、主に以下の事例が挙げられます。

いずれにしても、隣家の住人からすれば大迷惑な事象であり、施主や解体業者に対してクレームをつける可能性は高まります。トラブルの事象や程度によっては補修工事や損害賠償が必要であり、施主や解体業者としても丁寧に対応しなければなりません。

トラブルが発生しないように注意を払うことが重要ですが、何らかのトラブルが生じた際にはしっかりと責任を取ることが求められます。

解体工事の実施によって隣家に何らかの影響を与えた場合は損害賠償責任が問われます。解体業者に責任がある場合と、施主に責任がある場合の2つのケースについて確認しましょう。

まず、業者の不注意や不手際で生じたトラブルについては基本的に解体業者が被害者に対して損害賠償金を支払う義務があります。

一般的に解体業者は工事保険に加入しており、トラブルが発生した際には保険から損害賠償金を支払います。

補修工事をして元通りにできる場合は補修工事とセットで損害賠償金を支払うこともあります。程度の軽いトラブルであれば補修工事のみの対応となることもあります。

その辺の判断は現場の状況にもよりますが、業者側の不手際で発生したトラブルの責任は解体業者にあることに変わりありません。

解体工事によって隣家とのトラブルが生じた場合、工事を依頼した施主に責任が問われるケースもあります。以下のようなケースでは施主の責任も問われます。

上記のようなケースでは、施主の「過失」が認められて責任を問われる可能性があります。施主としても、自身が知り得る事実や情報は解体業者に対して適切に知らせなければなりません。

事故やトラブルが発生しても自分とは無関係だと思っていると痛い目に遭うので注意が必要です。

解体工事を行う業者は基本的に何らかの損害保険に加入しています。それは万一の際に備えるためであり、施主としても契約前に保険に加入しているかどうか尋ねた方が良いでしょう。

主な損害賠償保険の種類としては、以下のものが挙げられます。

それぞれの保険の内容について細かく見ていきましょう。

工事単位の保険は工事現場ごとに加入する保険のことです。該当する工事のみに適用される保険であり、リスクの高い工事に対して加入する業者も少なくありません。

保険料は工事の請負金額によって決まることが多く、解体業者としても柔軟に考え方を変えやすいタイプの保険です。

会社単位の保険は年間単位での契約が一般的で、加入年に行う工事の全てが保険の対象です。保険料は年間の売上金額によって決まることが特徴です。

車両単位の保険とは工事で使う重機やトラックなど、車両ごとに加入するタイプのものを指します。会社単位の保険や工事単位の保険とセットで加入することが多く、車両単位の保険だけを選択する業者はそれほど多くありません。

作業中に特にリスクが高いと考えられる車両に対して保険をつけることが多いです。

ここからは隣家の外壁がない場合の補修工事の考え方についてご紹介します。家屋によっては隣家とくっついて建てられているケースもあり、隣家に外壁がないこともあります。

その場合、自分の家を解体すると隣家との間にあった壁が取り払われてしまいます。勝手に解体して良いのかという部分も含めて考え方を整理しておきましょう。

まず大前提として、他人の家のものを自身の判断で放置したり勝手に取り壊したりすることはできません。ブロック塀や外壁などを隣家と共有するケースは珍しくありませんが、自身だけの判断で工事を行うことはできないと考えておきましょう。

外壁を共有している場合も、必ず隣家の住人の許可を取った上で工事を開始することが賢明です。解体してからクレームを言われても反論が難しくなります。

隣家の意見も尊重しながら解体を進めることで、無用なトラブル発生を避けられるでしょう。

隣家の外壁がない場合、建物の数や外壁の位置によって考え方が変わります。まず、建物が2棟で外壁が敷地外にある場合について見ていきましょう。

外壁が敷地内にある場合、自身の家屋を取り壊すと隣家の外壁がそのままなくなってしまいます。完全に自分たちのものだと証明できれば問題ありませんが、解体工事によって隣人から敷地の所有権を侵害されたとクレームが入る可能性があります。

この場合は外壁うんぬんの問題ではなく、敷地の所有権に関わる問題を解決してから工事を開始することが賢明です。

建物が2棟で外壁が境界線上にある場合は、法律的に共有物であるとみなされる可能性があります。隣家との共有物と判断されたものを施主の都合だけで解体すると、隣家からクレームが入った時に正当な主張をすることができません。

結果的に外壁の補修工事をせざるを得なくなるので、必ず隣人の許可を取った上で工事を開始することが求められます。

長屋などのケースで建物が1棟とみなされることもあります。建物が1棟のケースでは区分所有法が適用され、共有部分を変更する場合には隣家の住人の許可を得なければなりません。

区分所有法

マンションなどの区分所有建物に関する管理運営や権利関係について定めた法律。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。

自分自身の都合だけで家屋や外壁を解体することは不可能であり、相手側の意向も必ず確認する必要があります。

勝手に取り壊した場合は補修工事をしなければなりませんし、損害賠償請求につながるリスクも生じるので注意が必要です。

隣家の外壁がない場合の工事に関してはわからないこともあるでしょう。解体業者の担当者に確認してもわからないようであれば、民法を専門に取り扱っている弁護士などに相談することが重要です。

自分たちの判断だけで動いて解体工事を開始してしまうと、後で大きなトラブルに発展するリスクがあります。そうならないためにも専門家の意見を仰いだ上で取るべき行動を判断すると良いでしょう。

ここからは解体工事で隣家とトラブルを起こさないためにすべきことについてご紹介します。解体工事による事故やトラブルが発生しないことが一番ですが、トラブル発生を事前に回避するためにできることもあります。

万一、隣家に損傷を与えてしまった場合でも相手の処罰感情を抑えるために行動することが重要です。施主にできることも含めて1つ1つの行動について確認しましょう。

まずは工事前の近隣挨拶を欠かさずに行うことが重要です。解体工事では隣家に直接的な被害を与えるリスクだけではなく、騒音や振動の発生によって間接的な被害を与えることもあります。

大きな騒音や振動によってストレスを抱える住人も多く、そうしたストレスの積み重ねが大きなトラブルやクレームにつながることもあります。

事前に挨拶を行っておくことで、少しでも解体工事に協力してもらうことがポイントです。万一、トラブルが発生した場合でも事前に挨拶を行うことで被害者の感情を抑えやすくなります。

隣家に何らかの損傷や亀裂が見つかった場合、それが解体工事によってできたものなのかどうか判断が難しいことがあります。実際には解体工事が始まる前からあった傷であっても、隣人が難癖をつけてくる可能性は否定できません。

本当に解体工事によってできた損傷や亀裂なのかを判断するために、事前に隣家の状況を含めて現場の様子を撮影しておくことが重要です。

解体業者が主導して行ってくれることもありますが、そうでなければ施主が率先して撮影しておくようにしましょう。場合によっては隣家の住人の協力も得ながら、ブロック塀や外壁、家全体の外観写真などを撮影することが重要です。

事前に損傷や亀裂があることがわかっていれば、後からクレームを言われても言い返すことができます。証拠として残しておくためにも事前の撮影を欠かさずに行うことが有効です。

隣家とのトラブル発生を防ぐためにできることとしては、工事協定書を作成することも挙げられます。

工事協定書

工事期間や作業時間、工事内容や車両の進入方法など、工事にかかる情報を書面にまとめたもの。発注者と施工者、工事に関係する住人との間での約束事として記録する書類。

工事協定書の作成に関しては義務ではなく、業者側の善意によって行うものです。工事協定書がなくても解体工事を行うことは可能ですが、そうなると、隣家の住人との間での約束事が曖昧になってしまいます。

法令の遵守や危険防止対策、損傷を与えた場合の補償内容などを細かく記録することで隣人の安心感も高まります。業者側の誠意を見せてもらうという意味で、施主からも積極的に工事協定書の作成を依頼すると良いでしょう。

工事協定書の作成と共に、可能であれば隣家の家屋調査を行うこともおすすめです。隣家にリスクがありそうな箇所があれば、事前に調べておくことですぐに対応できます。

外壁や基礎部分、内壁や天井部分、家屋全体の傾きやひび割れなど、リスクがありそうな箇所を中心に調べて記録することが有効です。

そうすることで、解体工事を開始してから実際に被害が発生した場合に解体工事を一時中断して、隣家の補修工事に移ることができます。

被害を拡大させないという意味でも事前の家屋調査には価値があります。

隣家とのトラブルを発生させないためには、業者選びも丁寧に行う必要があります。大前提として解体工事を行うのは業者であり、施主ではありません。

その業者自体が悪徳業者であったり、誠実な対応をしなかったりするような業者の場合は施主としても対応に苦慮します。

見積もりや現場調査の段階で不審に思う部分があれば契約を結ばないことが重要です。担当者の対応や言葉遣い、身なりや総合的なコミュニケーション力を含めて本当に信頼できると思った業者と契約を結びましょう。

ここからは実際に隣家の補修工事が必要になった場合の対応についてご紹介します。細心の注意を払っていても発生してしまうのがトラブルであり、発生後の対応も重要なポイントです。

隣人と解体業者、それぞれの立場も踏まえつつ、施主としてできることを丁寧に行いましょう。

解体工事によって隣家に被害を与えた場合は、まず誠意をもって謝罪することが重要です。隣家に被害を与えたという事実を取り戻すことはできないので、真摯に謝罪の意思を見せましょう。

最初の段階で謝罪の意思を示さないと、相手のフラストレーションや怒りの感情が高まって収拾がつかなくなる可能性があります。

実際に発生した被害以外のトラブル拡大を阻止するためにも、まずはしっかりと謝罪を行いましょう。

隣人への謝罪を行ったら、続いては解体業者との話し合いを行います。隣人を交えて話し合いを行っても良いですし、施主と解体業者だけで話し合いを行っても問題ありません。

まずは、解体業者に被害状況を確認してもらいましょう。解体業者に責任がある場合は補修工事や損害賠償を行わなければなりません。

解体業者としても本当に解体工事が原因で被害が生じたのか確認しなければ、その後の対応を検討できません。現場の状況を含めて話し合いを重ねることで、解体業者側に今後の動きを検討してもらいます。

解体業者との話し合いの中で解体業者側の主張を聞くことも重要です。実際の解体工事を行っているのは解体業者であり、隣家に損傷を与えたかどうかをその場で判断できるのは現場の作業員たちです。

「自分たちに過失はない」と主張するのであれば、その意見を隣人に伝えてもらう必要があります。反対に「解体工事によって損傷を与えてしまった」と認めるのであれば、補修工事の必要性や損害賠償責任が生じます。

どちらにしても解体業者側の主張を聞くことで、その後の進展につなげることがポイントです。必要に応じて隣人も交えながら協議を行うことで事態の打開に向けて模索を続けましょう。

解体業者側が過失を認めて補修工事が必要だと判断された場合は速やかに工事を行います。被害の程度にもよりますが、数日から長くても数週間程度で完了することが多いでしょう。

隣人の感情次第ではありますが、補修工事が済んだら問題が解決することも少なくありません。損害賠償請求などがあると議論が長引きますが、まずは補修工事を実施して完了報告をすることがポイントです。

解体業者が過失を認めて補修工事を行えば問題解決につながることが多く、隣人からのクレームも収まるでしょう。

しかし、場合によってはなかなか隣人が折れなかったり、高額な損害賠償請求をしてきたりすることがあります。

あるいは、解体業者自身が過失を認めず、なかなか補修工事を行おうとしないこともあるでしょう。

当事者間だけでの交渉ではどうしようもなくなった場合は、弁護士などの第三者に相談することが重要です。事態が紛糾を続けると、当事者間だけで話し合っていても議論が進展しません。

弁護士などの専門家が間に入ることで、双方の視点から公平な議論を行いやすくなります。倫理やモラルといった部分では限界があることもあるので、最終的には法律などのルールを持ち出して解決に向けた動きを加速させましょう。

ここからは解体工事とは関係なく隣人からクレームを入れられた場合の対応についてご紹介します。隣人によってはもともと存在していた損傷や亀裂を解体工事のせいにしてくることがあります。

明らかに解体工事とは関係ないケースでの対応について確認しましょう。

まずは相手の主張をきちんと聞くことが重要です。人によっては単純にクレームをつけたいだけで、話を聞いてもらったらすっきりして何もなかったことになるケースもあります。

隣人が主張している最中に自分たちの主張を入れてしまうと、相手の負の感情が増大するリスクがあるので避けておきましょう。

隣人としては故意に嘘をついている可能性もありますし、本当に解体工事の影響で損傷させられたと思い込んでいる可能性もあります。

どちらのパターンかはわかりませんが、いずれにしても相手の主張したいことを最後まで聞くように心がけましょう。

相手の主張を最後まで聞いたら、続いては解体業者の主張を確認します。解体業者が過失を認めるのであれば、そのまま謝罪と補修工事をすれば問題ありません。

しかし、実際には解体業者の過失ではないこともあります。双方の主張が対立すると議論が紛糾してお互いに感情的になってしまうことがあります。

建設的な話し合いにするためにも、隣家に損傷を与えていないことを客観的に示せる証拠や証言を意識的に集めることが重要です。

その中で隣人に納得してもらえるように交渉を行いましょう。

解体業者によっては工事開始前に近隣の家屋調査を行ったり、外観の写真撮影を行ったりするケースがあります。あるいは、施主自身が隣家の写真を撮影したり動画に残しておいたりすることもあるでしょう。

そうした工事前の画像や動画が残っている場合は提示することが重要です。もともと存在していた損傷や亀裂だと示すことができれば、隣人としてもそれ以上のクレームをつけることは難しくなるでしょう。

問題を解決するためには客観的な証拠が必要なケースもあります。解体業者や施主側にそうした証拠がないかどうかを確認してから交渉に臨むことも有効です。

解体工事とは関係なくクレームを入れられた場合も、なかなか交渉がまとまらないことがあります。その時も隣家補修が必要になった場合と同様に、弁護士などの第三者を頼ることが重要です。

隣人としてもただ単にクレームを言っているだけであって、本当に解体工事によって影響が出たことを証明できない可能性が十分にあります。

建設系や解体工事系に造詣のある弁護士であれば、実際の現場を見たり解体業者の話を聞いたりしながら解決の糸口を見出してくれます。

何事も当事者間だけで解決しようとせず、時には第三者の力を頼ることも頭に入れておきましょう。

解体工事によって生じる隣家への損傷や亀裂、それに伴う補修工事に焦点を当てて解説を行いました。解体工事では大きな重機を使って作業を行うことも多く、場合によっては隣家に傷をつけてしまうこともあります。それ自体は仕方のないことですが、実際に損傷を与えた場合はその後の対応をしっかりとすることが重要です。

解体業者側の過失があるのであればうやむやにしようとするのではなく、誠意を持って隣人に対応することが求められます。それは施主も同様であり、まずは謝罪の意思を示すことが重要です。損傷や亀裂の程度にもよりますが、その場の状況を確認しつつ、適切な対応を取れるように心がけておきましょう。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良提携業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。

建物の構造別、物件の種類別で知る解体工事費用・坪単価相場まとめ それまで住んでいたり利用していた建物が不要になった場合、解体工事を検討する方も多いのではないでしょうか。実際に解体工...

50坪の解体工事にかかる費用相場や工期とは?解体以外の費目も紹介! 家屋や建物の解体工事を依頼する際に、おおよその費用や工期について把握したいという方も多いのではないでしょうか。その中...

相続で家や建物の解体をする際の全知識!費用は誰が払うのか、注意点なども解説老朽化した家などの建物を相続したら「解体したい」と考える方も少なくありません。相続した家や建物を解体するには、基本的に他...

100坪の家や建物の解体工事にかかる費用目安、金額を抑えるコツなどを解説同じ土地や建物でも100坪もの広さになると、解体費用がいくらかかるのか気になりますよね。 建坪が100坪の場合、比...

住宅の基礎解体はいくらかかる?基礎の種類や費用を抑えるコツも解説住宅の基礎解体とは、建物と地盤のつなぎ目部分にある「基礎」を解体する工事のことです。一般的なリフォームや改修工事などとは...

欠陥住宅の解体にかかる費用や建て替え費用は損害賠償請求できる?改正民法対応購入したマイホームが欠陥住宅だったら、大きなショックを受けてしまいますよね?解体費用や建替え費用を損害賠償請求できるので...

家の解体費用の相場・目安はいくら?内訳の見方や金額負担を軽減する方法も解説家の建て替えや空き家になった実家の管理ができないために、家を解体したいと考えている方もいらっしゃると思います。そこで気に...

親の物件の解体にかかる費用を子が支払うのは贈与にあたる?贈与税はかかる?分かりやすく解説最近では親と子供が一緒に住むための「二世帯住宅」が注目を集めています。そのために親が持っている建物を取り壊し子供が家を新...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

親の物件の解体にかかる費用を子が支払うのは贈与にあたる?贈与税はかかる?分かりやすく解説

最近では親と子供が一緒に住むための「二世帯住宅」が注目を集めています。そのために親が持っている建物を取り壊し子供が家を新...

悪徳な解体業者が行う手口や特徴とは?被害に遭わないために知っておくべきこと

家屋や建物の解体工事に関しては、解体業者に依頼して行ってもらうことが一般的です。その中で大多数の解体業者は許可や登録に基...

大型看板の撤去工事はどこに依頼すれば良い?撤去費用の相場も詳しく解説

店舗や事務所などの運営を行っている場合、近くに大型看板を設置することもあるでしょう。そうした大型看板も移転や閉店に伴...

解体依頼経験者300人アンケート調査報告 – あなたの解体工事、金額・業者には満足できた?

所有している家屋やマンション・アパートなどが老朽化するなどして解体しなければならなくなった場合、 解体工事業者に依頼する...

家の解体費用の相場・目安はいくら?内訳の見方や金額負担を軽減する方法も解説

家の建て替えや空き家になった実家の管理ができないために、家を解体したいと考えている方もいらっしゃると思います。そこで気に...

欠陥住宅の解体にかかる費用や建て替え費用は損害賠償請求できる?改正民法対応

購入したマイホームが欠陥住宅だったら、大きなショックを受けてしまいますよね?解体費用や建替え費用を損害賠償請求できるので...

池の解体撤去工事の費用はいくら?埋めるまでの手順や注意点なども解説

池の解体を望む方は珍しくなく、庭池を埋めたい理由について尋ねると、錦鯉飼育ができなくなった、池の管理ができなくなった、池...

井戸を解体する際の手順とは?井戸のお祓いや息抜きについても紹介!

井戸の解体工事を行う場合の手順について、具体的にご紹介していきます。建物や家屋の解体工事については聞き覚えがあると...

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ

所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕...

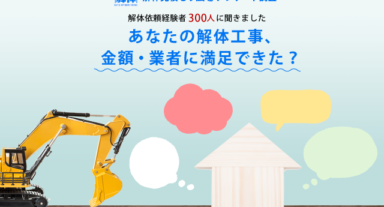

解体工事と建築物除却届の関係とは?書類の記入事項なども解説!

家屋や建物の解体工事を行う場合、さまざまな届出や申請が必要になることがあります。そのうちの1つとして、建築物除却届を...

ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそ...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

家の解体に際して必要な手続きや届出とは?税金との兼ね合いも解説

家を解体する場合は、解体工事だけをして終わりというわけではありません。工事を開始する前に必要な手続きや、工事完了後に必要...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

土間コンクリートの解体工事とは?撤去費用や工法も紹介!

ご自身が所有する家屋や建物の敷地内に土間コンクリートが使用されていることもあるでしょう。その土間コンクリートの解体は...

安値で解体できます!

解体工事に精通しており、業者との折衝も日々行っている解体見積もり広場の専任スタッフが、

地域の最安値で解体できるように代行サポートさせていただきます。見積もり・金額交渉・お断りまでお任せください。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良解体業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。