解体工事の際に杭抜きは必要か?杭抜き工事の費用相場や工期も解説!

家屋や建物の解体工事を行う場合に、地盤の杭抜きもした方が良いのか疑問に思う方もいるでしょう。そこで、今回は解体工事と杭抜きの関係に注目をして、その必要性について解説を行っていきます。杭抜き以外の方法として、杭をカットする方法についても取り上げていきます。その他、杭抜き工事にかかる費用相場や工期も含めて解説を行っていきますので、どうぞ参考にしてください。

家屋や建物の解体工事を行う場合に、地盤の杭抜きもした方が良いのか疑問に思う方もいるでしょう。そこで、今回は解体工事と杭抜きの関係に注目をして、その必要性について解説を行っていきます。杭抜き以外の方法として、杭をカットする方法についても取り上げていきます。その他、杭抜き工事にかかる費用相場や工期も含めて解説を行っていきますので、どうぞ参考にしてください。

それでは最初に、解体工事と杭抜きの関係について確認していきます。家屋や建物を解体する際には、地上部分だけではなく、地下部分にいたるまで作業が必要となることがあります。それが基礎の撤去や杭抜きに当たる部分です。

土地によって杭の状態が異なることも多く、単純に同じような作業で杭抜きをすることができるわけではありません。実際に杭とはどういったものなのか、杭抜きとはどういった工事なのかについて理解を深めていきましょう。

杭とは、家屋や建物といった建築物を固定するために、地中に打ち込む棒状のものを指します。全ての建築物に杭が利用されるわけではありませんが、浅い基礎では建物を支えられない場合に杭を用いることがあります。特に軟弱な地盤では基礎だけで建物を支えられないことがあるので、杭が使われることが多くなっています。

杭を地中に打ち込む作業のことを「杭基礎工事」と呼びます。地中深くに杭を打ち込むことによって、建物を根底からしっかりと固定して支えることができます。

いわゆる支持層と呼ばれる硬い地盤まで、鉄やコンクリートでできた支持杭を打ち込むケースもあります。あるいは、何らかの理由で支持層まで杭が届かない場合は、摩擦によって建物の重さを支える摩擦杭が利用されることもあります。

支持杭や摩擦杭を利用することによって建物をしっかりと支えることが可能となり、安全性が担保されます。そのため、家屋や建物にとって杭の存在はとても重要です。

杭抜きとは、建築物を支えるために地中に埋め込まれた杭を、解体工事に伴って引き抜くことを言います。杭抜きは必ずしも行わなければならないものではなく、解体工事を終えた後にどのように土地を活用するのかによって対応が変わっていきます。

例えば、解体工事を終えた後の更地を売却するのであれば、杭抜き工事をするのが一般的です。反対に、古い建物を解体した後に新しい建物を建てる予定がある場合は、杭抜きをしなくても良いケースがあります。

再度建物を建てるのであれば、新しい建物を支えるために杭が必要となるので、無理に抜く必要はありません。つまり、杭抜き工事が必要か否かに関しては、解体工事を終えた後の土地活用の方法によって変わってくるということです。

杭や杭抜きとは何かについて理解することができたら、続いては、杭抜き工事をするべきか否かについて確認していきます。杭抜き工事の必要性については上記でも触れましたが、ケースバイケースだと言えます。

解体工事後の土地活用の方法によって、杭抜きをした方が良いのか、しなくても良いのかに分けて考えることができます。改めて、杭抜きをした方が良いケースと杭抜きをしなくても良いケースについて理解を深めていきましょう。

それではまず、杭抜きをした方が良いケースについて確認していきます。杭抜きをした方が良いケースとしては、家屋や建物を解体した後の更地を売却する場合が挙げられます。

更地を売却する際も、必ず杭抜き工事をしなければならないというわけではありません。しかし、可能な限り杭抜きをしておいた方が良いと言うことができます。

それは、新たに土地を購入した人が建物を建てる場合、既存の杭が邪魔になる可能性があるからです。新しい土地の所有者が建てる建物は、以前の家屋や建物と形状や面積なども異なることが多いです。その際に、以前に使っていた杭が邪魔になって、思うように建設工事が進まない可能性があります。

また、土地の購入者が更地のまま利用したとしても、杭を抜かなかったことによって地盤沈下が発生するリスクも出てきます。

杭を抜かずに土地を売却する場合は、こうしたリスクがあることを踏まえて購入者にその旨を伝える義務があります。杭抜きをしなかったことによって、地価が下がり売却価格も下がっていく可能性が出てきます。

そのため、土地の売却を検討している場合は、確実に杭抜き工事をしておくのが無難です。

土地を売却する際は杭抜き工事を行うのが無難ですが、杭抜きをしないという判断をした場合は杭のカットをすることもできます。つまり、杭を抜くか残すかという選択肢だけでなく、カットするという選択をすることも可能です。

杭が大量にある場合は、全ての杭抜き工事を行うのが大変なケースもあります。そのため、カットすることによって杭抜きをした場合と近い状態を作り出すことがおすすめです。杭をカットする場合、完全に杭を撤去できるわけではありませんが、何もしないよりは良い状態を作り出すことができます。

杭抜き工事よりもカットの方が工事費用を安くできるというメリットもあります。一方で、杭を完全に撤去するわけではないので、地価が下がる可能性は否定できません。これらのメリットとデメリットを見越した上で、最適な判断を下すことがポイントです。

建築物を支えるために設置される杭ですが、解体工事の際に必ずしも抜いたりカットしたりする必要はありません。第三の選択肢として、そのまま残しておくという判断をすることもできます。

土地の活用方法によっては、無理に杭を抜く必要はありません。例えば、更地にした後の土地を駐車場やコインパーキングとして利用する場合は、杭があっても問題なく活用することができます。

また、新しい家屋や建物を建設する場合も建築計画によっては既存の杭を利用することも可能です。この辺は、解体業者や杭抜き業者、建築業者などに相談をして最適な判断を下すことが有効です。

ただし、杭をそのままにしておくという判断をした場合は、行政に確認を取る必要があります。杭をカットする場合もそうですが、建物を支えていた杭は、解体工事を通じてその用途がなくなると産業廃棄物の扱いになります。

いくら自分が所有する敷地であっても、産業廃棄物を地中に放置することは認められない可能性があります。場合によっては不法投棄と見なされて、罰則を受けるリスクもあるので注意が必要です。

そうしたリスクを未然に防ぐため、杭を残しておく選択をした場合は、事前に行政に許可を得る必要があります。行政に「杭を抜く必要はない」とお墨付きをもらうことができれば、罰を受ける心配もなくなります。やや手間に感じる部分ではありますが、杭を残しておく場合は必ず行政に相談するようにしましょう。

改めて、建築物を支えていた杭について、解体工事を通してどういった選択肢があるのかまとめておきます。

杭に関しては上記のいずれかの選択をすることができますが、その判断に関しては解体工事後の土地の用途で決めれば問題ありません。本文中でも何度か触れていますが、更地として売却する場合は杭抜き工事をするのが無難です。

一方で、自分でそのまま土地を所有しておき、新たな建物を建てる場合は既存の杭を活用できることもあります。建物は建てず更地のままにしたり、駐車場やコインパーキングとして利用したりする場合も無理に杭抜きをする必要はありません。

最終的には地盤調査なども必要となりますが、抜かなくても良い土地だと判断されればそのまま残すことも選択肢の1つです。

杭抜き工事に関しては、杭抜きをせずにカットするという判断をすることもできます。ここからは、杭のカットをする場合の考え方について整理していきます。更地として他者に売却する場合は杭抜きをした方が良いですが、それ以外のケースであれば無理に抜かなくても良い場合があります。

その際の選択肢として、杭のカットも視野に入れておくと良いでしょう。杭をカットする場合に必要な手続きやカット後に生じるデメリットなどを含めて解説していきます。

まず、物理的に杭のカットが可能であるという点について確認していきます。杭の打ち込みに関しては、地盤の強度や建物の重量によっても異なりますが、100本近い杭を打ち込むことがあります。また、杭の長さに関しても10メートル以上に及ぶようなこともあり、引き抜き工事を行おうとすると多額の費用がかかることも珍しくありません。

長さのある杭に関しては途中でカットすることも十分に可能であり、最後まで抜かないことによってコストダウンを図ることができます。最終的には杭抜き業者との話し合いが必要となりますが、杭のカットも選択肢の1つに入れておくことが有効です。

杭を引き抜かずにカットする場合は、行政への確認が必要になることも押さえておきたいポイントです。それまで建物を支えていた杭であっても、建物を解体することによって法的な解釈が産業廃棄物へと変更になります。

そのままにしておくと産業廃棄物処理法違反に当たるため、罰金処分などを課せられる可能性も出てきます。

しかし、杭抜き工事に関しては近隣住民への影響が生じる恐れもあるため、行政に相談をすると「無理に抜く必要はない」と判断してもらうこともできます。そうした見解が得られた場合は、杭抜き工事をせずにカットやそのままにしておくことも可能となります。

いずれにしても、杭をカットする場合は自分たちだけで判断してはいけません。必ず行政に相談をして、事前に許可を得てから行動に移すことが求められます。

杭のカットを行った場合は、その後に生じるデメリットについても理解しておく必要があります。杭抜き工事をせずに杭のカットだけで済ませる場合は、工事にかかる費用を安く済ませることができます。

一方で、杭を完全に撤去せずにカットだけを行うと、地価が下がるかもしれないというデメリットが生じます。必ず地価が下がるとは言い切れませんが、杭がない状態よりも下がる可能性が高いと認識しておくのが良いでしょう。

土地を売却する際に、売り手は買い手に対して重要事項として杭の存在を伝える必要があります。そのことが影響して地価が下がるというケースも珍しくありません。

また、土地を売却せずに新しい建物を建てる場合も、杭の影響で何らかの支障が出る可能性も否定できません。既存の杭は既存の建物に合わせて埋め込まれたものであり、新しい建物とマッチするとは限らないからです。

また、杭を途中でカットすると、その後撤去したくなった場合に撤去が難しくなるというデメリットもあります。将来的なことまで考慮すると、杭のカットが必ずしも良いとは言い切れません。

さまざまな考え方をすることができる杭抜きですが、ここからは杭抜き工事の費用相場について取り上げていきます。実際に杭が埋め込まれている建物の解体工事を行った場合、杭をどうするかは施主としても大切な問題です。

しかし、杭抜きをするにしてもカットするにしても費用が発生することは間違いありません。費用との兼ね合いも含めて、最終的な判断を下すことが求められます。その際に参考となる情報について頭に入れていきましょう。

まず、杭抜き工事の費用相場についてですが、これといった正確な相場があるわけではありません。杭抜き工事の費用は土地によって異なるのが実際のところであり、さまざまな事情が考慮されて最終的な金額が決まります。

仮に同じ面積の土地であったとしても、杭の状況や工事期間、業者の工事方法などによって金額に差が出てくることがあります。したがって、杭抜き工事の費用について知りたい場合は、複数の杭抜き業者に見積もり依頼をすることが大切です。

業者によってさまざまな見方をすることがあり、費用感にばらつきが出ることも少なくありません。一概に高いから悪い、安いから良いというわけでもありません。業者の方としっかりとコミュニケーションを取って、本当に信頼できると思った業者に工事を依頼することがポイントです。

杭抜き工事の費用に関してこれといった相場を提示することはできませんが、費用の内訳に関しては提示することができます。

杭抜き工事を依頼した場合、工事費用として計上されるのは主に以下の3つの費用です。

それぞれの費用項目について、具体的に確認していきましょう。

まず、人件費に関しては、杭抜き工事に派遣された作業員の報酬部分に当たります。作業員の数が少ない場合や工期が短い場合は、人件費も安く済みますが、作業員の数や工期の長さに比例して、人件費に当たる部分も増えていきます。人件費は、総工事費用の3割から4割程度を占めることが多いです。

一般的に、作業員1人当たりの日当は1万円から2万円前後になることが多いです。短ければ1週間から10日程度で終わることもありますが、手作業が多い現場や敷地が広い現場、鉄骨・鉄筋コンクリート構造などの構造種類によっては、工期が長期間に及ぶこともあります。

事前に工期や作業員の数についての話を聞いた上で、合意することがポイントです。

続いて、廃棄物処分費用について確認していきます。建物や家屋を解体する際も大量の廃棄物が出てきますが、杭を撤去したりカットしたりした場合も廃棄物として処分されることになります。

廃棄物処理法

廃棄物の排出を抑制し、排出した廃棄物は適正に分別し、保管・収集・運搬・再生・処分等の処理を行い、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図ることを目的として定められた法律。

廃棄物は廃棄物処理法の規定に則って適切に処分する必要があり、処分に際しては一定の費用がかかります。杭などの産業廃棄物は中間処理施設や最終処分場といった各処理場に持ち込まれることになりますが、その処分場に費用を支払う必要があります。

この費用も施主の負担となり、総工事費用の3割から4割程度を占めることが一般的です。

最後に、養生や燃料等の諸経費について確認していきます。杭抜き工事を行う際には、杭抜きに直接利用する重機の燃料代や重機を運搬するための車両の費用が必要となります。

また、作業員が安全に作業をすることができるように足場を設置したり、養生を設置したりすることもあります。こうした諸経費は全て施主の負担であり、総工事費用の2割から3割程度を占めることが一般的です。

工期が長くなれば長くなるほど、重機の燃料代などもかさんでいくので、経済的な負担が大きくなっていきます。杭の本数や長さ、土地の状況などにもよりますが、これらの3つの費用負担が重く感じられることも少なくありません。

杭抜き工事にかかる費用の内訳について確認してきましたが、大切なのは見積もりの値段だけで判断しないということです。経済的な負担を考慮すると、どうしても見積もりが安い業者に工事の依頼をしたくなるところですが、そこは一歩踏みとどまる必要があります。

見積もり金額を安く提示していても、後からいろいろな言い分をつけて追加費用を請求してくるような業者もあります。杭抜き業者の中には「安かろう悪かろう」といった精神で、よくわからないような手抜き工事をする業者もまだまだあります。

こうした点を考慮すると、金額の多寡だけで業者選びをしてしまうのは早計だと言えます。そうではなく、実際に現地に足を運んでもらい、どういった工程で作業をするのか、作業員の数はどれくらいになりそうか、どのくらいの工期がかかりそうかといった点を丁寧に説明してくれる業者に依頼する方が良いでしょう。

多少費用が高くなったとしても、信頼して工事を任せることができれば施主としてもメリットがあります。杭抜き工事は土地の将来にも影響してくるものであり、単純に価格だけで決められるようなものではありません。

費用面もそうですが、コミュニケーションを通して総合的に信頼できると感じた業者に工事を依頼することがポイントです。

杭抜き工事の見積もりは複数業者に依頼をして、その中から信頼できそうな業者を選ぶことが重要です。その際に、自分の目で現場を確認するという点も意識しておく必要があります。

杭抜き工事に関してはそう何度も何度も行うものではなく、初めて工事を依頼するという方も多いでしょう。そうなると、自分だけでは判断できないことや知識が足りないことも多々出てきます。そうした場合は、実際に自分でも現場に足を運んで、わからないことがあれば業者に質問することが有効です。

施主の疑問に対して丁寧に説明してくれる業者であれば、ある程度信頼感も出てくるでしょう。反対に質問をうやむやにされたり、わかりにくい説明だったりした場合は信頼感も出にくくなります。1つの業者が言っていることがよくわからなければ、他の業者に聞いてみるのも悪くありません。

単純に金額だけで業者選びをしてしまうと、後々のデメリットが生じる可能性も高まります。細かい相談に乗ってくれたり、スムーズなコミュニケーションに応じてくれたりする業者の方が、工事も丁寧に行ってくれそうだと考えることができます。

現場を自分の目でも確認した上で、最終的に依頼したいと思える業者を見つけることがおすすめです。

ここからは、杭抜き工事の工期について確認していきます。家屋や建物の解体工事を終えた後に杭抜きを依頼することが多くなりますが、その際にどれくらいの時間がかかるのかについても気になるところでしょう。

その後の土地活用や売却のスケジュールが決まっている場合は、杭抜きに関する正確な工期について知りたくなることもあります。実際に杭抜き工事にはどれくらいの工期がかかるのかについて、理解を深めていきましょう。

杭抜き工事は費用と同様に、工期も土地によってさまざまというのが実情です。家屋や建物の場合は、構造や面積などによってある程度の工期を検討することができますが、杭の場合はそういうわけにもいきません。

杭の本数や長さだけではなく、土地の状態も影響してくるからです。地盤が硬めなのかそれとも柔らかいのか、あるいは業者の施工技術や重機の有無などによって工期もばらばらになります。過去に杭抜き工事を行ったことがあるという業者であれば、他社よりも早く工事を終えることもあります。

いずれにしても、まずは杭抜き業者に現地調査をしてもらい、目安となる工期を聞くことがポイントです。見積もり依頼をする際に合わせて工期について聞いておけば、ある程度のスケジュールが見えてくるでしょう。

杭抜き工事に関しては、基準となるような工期目安がないことを理解することがポイントです。その中で、杭抜き業者によって工事内容が異なるという点についても確認していきます。

杭抜き業者によって過去の工事実績や経験、重機保有の有無や施工スキル、リスク回避の実施、近隣住民への配慮方法などに違いが出てくることがあります。もちろん、一定程度統一された基準はありますが、それでも業者のやり方次第で対応が異なってくることもあります。

それぞれの質の差が積み重なっていくことで、工事内容にも多少のばらつきが出たり、工期にも影響が出てきたりします。

単純に良い業者だからと言って早く工事が終わるわけではありませんし、丁寧に作業を行っていることも考えられます。地中に埋まっている杭の他、ガス管や水道管の撤去なども合わせて行う場合は、その分工期も長くなりやすいです。

全ての業者が同じような工程で作業をするわけではないので、その点は頭に入れておく必要があるでしょう。実際に杭抜きを開始してから地中埋設物が見つかったなどというケースもあるので、その辺は柔軟に対応することが求められます。

具体的に工事内容に差が出やすい項目としては、以下のようなものが挙げられます。杭抜き工事も含めて、差が出やすい項目を取り上げています。

上記のような項目について、業者によって差が出やすいと考えることができます。一概に早く終えれば良い業者、時間がかかるほど悪い業者というわけではありません。早く終わっても、工事の質が低く手抜き工事のような形になっているケースもあります。

工事費用と同様に、工期が短いからといって安易に業者選びを進めないことが重要です。さまざまな点を総合的に考慮して、安心して工事を任せられると思った業者に依頼することが効果的です。

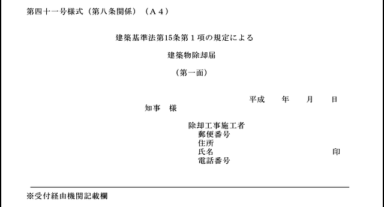

新しい建築物を建てる場合、工事を開始する前にやるべきことがあると認識しておく必要があります。それが、確認申請書と呼ばれる書類の提出です。杭抜き工事を終えて新たに建物を建てることを検討している場合などは、居住している市区町村の窓口か民間の建築確認検査機関に確認申請書を提出することが義務付けられています。

これは、新たに建てる建築物が建築基準法や条例に適合しているかどうかを確認するために行うものです。確認申請書の内容が受理されないと、工事を着工することはできないので注意が必要です。

杭抜き工事を終えた後に、土地を売却する場合は特に問題ありませんが、新たな建物を建てる場合は書類の提出について認識して行動するようにしましょう。

新たな建築物を建てる場合、行政や民間機関に確認申請書を提出することになりますが、申請にかかる期間についてもご紹介していきます。申請内容に問題がなかった場合、以下の期間で確認済証を発行してもらうことができます。

基本的には、建築基準法によって上記の期間内に確認済証を発行するように定められています。ただし、確認申請書提出前の事前行基が必要であると判断された場合、さらに1週間から2週間程度期間が伸びることがあります。

確認申請の費用に関しては一般的に設計費用内に含まれているため、別途支払いが必要なケースは多くありません。

行政や民間が行う検査に関しては、工事現場の近隣にお住まいの方や通行者から行政に苦情が寄せられそうなケースに関して、建築基準法の規則と照らし合わせてチェックを行うものです。そのチェックに何の問題もなく通過することができれば、検査済証を発行してもらい工事を着工することができます。

杭抜き工事やその他の工事もそうですが、業者に委ねる部分が多くなることは間違いありません。それでも、全てを業者任せにするのではなく、要所要所で施主側からもチェックを入れることがポイントです。

場合によっては、「地盤調査の報告書をもらっていない」、「営業の口頭だけの説明しか受けていない」といった状況になる可能性もあります。しかし、これだけでは工事に関して総合的な理解をすることができません。

そうした場合は、施主自身で工事に関する報告書を確認することが大切です。報告書には地域の地盤の傾向や敷地内の地盤について、どういった補強や改良をするのが良いのか記載されています。そうした客観的な情報に触れることで、実際にどういった作業が必要になるのか判断しやすくなります。

土地の形状だけで土地の良し悪しを判断することはできませんし、平地だからといって安定した地盤であるとも限りません。工事はさまざまな事情や状況によって変わることがあり、工期や費用も一定ではありません。

最終的には見積書を受け取った際に詳細項目を確認して、施主自身が納得できるかどうかを確かめるようにしましょう。不明点があれば業者に問い合わせることで、不安や疑問を全てなくすことが重要です。それぐらいの行動はした上で、最終的な業者の選定を行うことが大切です。

解体工事の際に杭抜きは必要なのかという視点を持ちつつ、解体工事と杭抜きの関係について解説を行ってきました。杭抜き工事の必要性はケースバイケースであり、必ずしも行う必要はありません。ただし、杭をそのまま残しておく場合やカットする場合は、事前に行政の確認が必要であることを覚えておきましょう。

また、杭抜き工事に関して目安となる費用相場や工期はありません。いずれの項目に関しても、杭抜き業者からの話を聞いた上で納得することが大切です。解体工事の場合もそうですが、杭抜き工事の場合も業者とのコミュニケーションがとても重要です。その点を理解した上で、業者の方と積極的にコミュニケーションを取るようにしましょう。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良提携業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。

建物の所有者以外が解体する方法とは?名義人にまつわる問題も解説自分の土地に他人の建物が建っていて所有者が異なるとき、土地所有者が建物を解体できるのか疑問に思っている方は多いでしょう。...

解体工事は土日も行われる?土日の営業状況や生じる問題について 家屋や建物の解体工事を依頼する場合、解体業者の営業状況を知りたいというニーズも出てくるでしょう。土日や祝日も営業して...

解体工事前に家屋調査を行う必要性はあるのか?主な調査項目も紹介! 解体工事の実施に伴って、一時的に周辺環境が変化することがあります。ご自身の家屋を解体する場合もそうですが、近隣で解体...

土留めの役割やメリットとは?土留め自体の解体工事を行う際の方法やポイントも紹介! 家屋や建物の立地によっては土留めと呼ばれる処置を行うことがあります。建物の解体工事と同時に土留めを解体することもある...

解体工事の際にピアノはどう処分する?廃棄費用相場やおすすめの処分方法なども解説 家屋の解体工事に伴ってピアノの処分を検討される方もいるでしょう。その際にどういった方法で処分すれば良いのかわからない...

解体工事時のプロパンガスの扱いはどうする?撤去の注意点も解説! 家屋や建物の解体工事を行う場合、プロパンガスをどのように取り扱えば良いのか悩むという方もいるでしょう。基本的には撤去す...

解体工事の際のごみ処分はどうする?解体業者への依頼も可能! 家屋や建物などの解体工事を行う場合、中に多くのごみや不用品が残ることも少なくありません。そのままにしておくと工事の開始...

家屋や建物などの解体工事を行う4つのメリットと3つのデメリット 家屋や建物の解体工事を依頼する際に、どういった特徴があるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は...

解体工事業者に差し入れやお礼は必要?夏場や冬場におすすめの差し入れも紹介!

家屋や建物の解体工事を依頼する際に、作業員の方に対して差し入れをした方が良いのかと疑問に感じる方もいるのではないでし...

解体工事における原状回復とは何か?内装解体やスケルトンとの違いも解説!

オフィスや店舗などの解体工事を依頼する際に原状回復という言葉を耳にすることもあるでしょう。原状回復という言葉を聞いたこと...

解体工事の見積書でチェックすべき項目と良し悪しの見分け方を解説

解体工事を依頼する際に、見積もりの内訳や作成方法について疑問に感じるという方もいるのではないでしょうか。今回は、解体...

解体工事の際に看板は必要?看板の掲示内容や事前周知の流れも解説!

解体工事を行う際に看板を設置する必要があるかどうか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、解体工事と...

解体工事で利用する重機とは?重機の種類やサイズなどを徹底解説!

家屋や建物を解体する際に、どういった重機を使っているのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、解体工...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

解体工事の際に発生しやすい事故の具体的事例!万が一の際の対応や被害についても解説

家屋や建物の解体工事を行う場合に、事故が起きる危険性があるのではないかと疑問に感じる方もいるでしょう。そこで今回は、...

解体工事の水道代は誰が負担する?工事中に水道が使えない場合の対応も解説

解体工事の際に利用する水道代は誰が支払うのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。解体工事の際は、粉じんの飛散防止...

井戸を解体する際の手順とは?井戸のお祓いや息抜きについても紹介!

井戸の解体工事を行う場合の手順について、具体的にご紹介していきます。建物や家屋の解体工事については聞き覚えがあると...

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ

所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕...

解体工事と建築物除却届の関係とは?書類の記入事項なども解説!

家屋や建物の解体工事を行う場合、さまざまな届出や申請が必要になることがあります。そのうちの1つとして、建築物除却届を...

ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそ...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

家の解体に際して必要な手続きや届出とは?税金との兼ね合いも解説

家を解体する場合は、解体工事だけをして終わりというわけではありません。工事を開始する前に必要な手続きや、工事完了後に必要...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

土間コンクリートの解体工事とは?撤去費用や工法も紹介!

ご自身が所有する家屋や建物の敷地内に土間コンクリートが使用されていることもあるでしょう。その土間コンクリートの解体は...

安値で解体できます!

解体工事に精通しており、業者との折衝も日々行っている解体見積もり広場の専任スタッフが、

地域の最安値で解体できるように代行サポートさせていただきます。見積もり・金額交渉・お断りまでお任せください。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良解体業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。