解体工事の水道代は誰が負担する?工事中に水道が使えない場合の対応も解説

解体工事の際に利用する水道代は誰が支払うのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。解体工事の際は、粉じんの飛散防止や清掃などを中心に水道の水を使うことが一般的です。そのため、水道の解約は解体工事終了後にお願いされることも少なくありません。本記事では、解体工事中に使用した水道代は誰が負担するのか、解体工事中に水道が使えなかった場合の対応などについて解説していきます。どうぞ参考にしてください。

解体工事の際に利用する水道代は誰が支払うのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。解体工事の際は、粉じんの飛散防止や清掃などを中心に水道の水を使うことが一般的です。そのため、水道の解約は解体工事終了後にお願いされることも少なくありません。本記事では、解体工事中に使用した水道代は誰が負担するのか、解体工事中に水道が使えなかった場合の対応などについて解説していきます。どうぞ参考にしてください。

解体工事中は、粉じんが飛散して現場周辺がほこりまみれになってしまうことがあります。それを防止するために散水しながら作業を行うことが多く、その際に水道の水が利用されます。

新たに水道を引くわけではなく、基本的に既存の水道を利用して作業を行うことが多いです。そのため、解体工事前にガスや電気などは解約しても、水道は解約しないで欲しいと解体業者から言われることがほとんどです。

そこで気になるのが解体工事中に利用した水道について、その代金を誰が支払うのかというところでしょう。次項にて、水道代の負担者は誰になるのか解説していきます。

解体工事中に利用した水道代については原則として業者負担になることが多いです。ただし、解体工事の際に使った水道の代金負担に関しては明確な決まりがあるわけではありません。

中には施主に水道代の負担を求める業者もありますが、基本的には多くの解体業者が水道代を負担してくれます。業者が負担してくれる場合は、解体工事中に発生した水道料金の請求を業者宛てに送ってもらえるよう、事前に水道局に申請することも珍しくありません。

場合によっては通常通り施主に請求書が来て、事後精算という形で業者負担になることもあります。いずれにしても、解体工事中の水道代は解体業者が負担してくれることが多いので、事前に確認しておくとよいでしょう。

原則として業者負担となる水道代ですが、解体工事中の水道代も施主が負担することになるケースがあります。その場合、気になるのが、水道代の金額についてでしょう。

工事を終えるまで水道代がわからないとなると、不安に思う気持ちも高まります。また、どのくらいの金額を用意しておけば良いのかも検討がつきません。

おおよその金額ではありますが、30坪程度の建物の解体工事であれば、5,000円程度の水道代請求が来ると考えておいて問題ありません。湿気の多い時期や乾燥しやすい時期など、季節によって水道代に変化が生じます。また、住宅の大きさによっても水道代が変わることがありますが、多くても1万円程度準備しておけば大丈夫です。

5,000円から1万円程度を目安に、水道代の負担を考慮しておきましょう。

解体工事の際の水道代負担については、特に誰が支払うという明確な決まりがないことを理解しておく必要があります。多くのケースでは解体業者が負担してくれますが、場合によっては施主負担になることも頭に入れておきましょう。

水道代の費用負担を誰が行うのかに関しては、業者に見積もり作成を依頼する時点で確認しておくことがポイントです。5,000円程度の負担でも、施主にとっては重いと感じることもあります。複数の業者に見積もりを依頼して、水道代負担をしてくれるのかどうかが業者選定の判断材料になることもあります。

また、「業者が負担してくれると思っていたのに、後から追加で水道代を請求された」といった行き違いを防ぐことも大切です。たとえ施主側の負担になるとしても、事前に確認しておけば、それほど気持ちを害することなく支払うことができます。

いずれにしても、水道代の負担に関しては契約前に確認しておくことが大切です。契約前であれば交渉する余地があるので、事前に確認するという意識を高く持っておきましょう。

解体工事中は、水道の水を利用して散水を行うことが多くなります。そのため、原則として水道は止めないことを頭に入れておく必要があります。電気やガスといったライフラインは停止しても、水道だけは解体工事終了後に解約の手続きをすることが一般的です。

その他、清算のタイミングや排水設備の撤去も含めて、水道の手続きについて理解を深めていきましょう。

まず意識しておきたいこととして、水道は止めないことが挙げられます。解体工事を依頼すると、水道を止めないことについて解体業者から改めて伝えられることになりますが、事前に知っておいて損はありません。

散水をすることで、作業中に発生するほこりや粉じんの飛散を防止することができます。ほこりや粉じんに関しては風で飛ばされやすいという特徴があり、晴れた日などに散水なしで作業を行うと、あっという間に周囲に舞い上がってしまうリスクがあります。

そうなると、近隣の家に舞い込んだり、洗濯物や車、窓や壁などに付着して汚してしまう恐れがあります。解体工事中は、ただでさえ騒音や振動の発生によって近隣住民の方々にストレスを与えることになります。それに加えてほこりや粉じんの飛散となると、近隣の方のストレス度も一気に高まっていくことが想定されます。

そういった状況を作り出さないようにするためにも、適度に散水をしながら解体作業を進めていくことが重要です。万一、散水をせずに作業を継続していくと、次々と近隣住民からのクレームが発生する可能性もあります。そうなると、なかなか思うように工事が進まないことになるので、水道を止めずに散水をすることが重要です。

解体工事の際の水道の手続きに関しては、一度清算をすることもポイントです。特に解体工事中に使用した水道の代金に関して、解体業者が支払ってくれる場合は、事前に生活用水として使った水道料金を清算してもらうことが大切です。そうすることで、生活用水として施主自身が使った水道代と、解体工事で使った水道代を明確に区別することができます。

水道代の清算に関しては、水道局に連絡を入れて「水道代の清算をお願いします」と伝えれば問題ありません。この時に、誤って解約の意思を伝えないようにすることが大切です。清算と解約は別物なので、それぞれ分けて認識することがポイントです。

水道代の清算を行う際には、主に以下の内容を伝えることになります。

基本的には、電話口で水道局の担当者から聞かれた質問に回答すれば問題ありません。清算を終えても、解約しない限り水道を使い続けることは可能です。

事前に解体工事中の水道代を誰が負担するのか解体業者に確認しておき、その内容を水道局にも伝えるようにしましょう。まずは、解体工事前に一度清算することを頭に入れておくことがポイントです。

水道に関しては、解体工事完了後に解約すると覚えておきましょう。解体工事中はほこりや粉じんが飛散しやすくなりますので、万一、ほこりや粉じんの中にアスベストなどの有害物質が含まれていると、それこそ大問題になってしまいます。

そうしたリスクや問題の発生を避けるために重宝されるのが水道の水です。解体工事では散水をして、十分に湿気を持たせた状態で作業を行うことが重要です。

解体工事が終わった後も、解体現場や周辺の清掃を行う際に水が必要となります。そうした一連の作業が全て終わってから、水道局に解約の連絡を入れることがポイントです。工事の進捗状況によっては、当初予定していたスケジュールよりも後ろ倒しになることがあります。

そうした状況に備えるためにも、事前に解約日を決めておくのは避けておいた方が良いでしょう。工事が終わって清掃も終了して、完全に水道の水が不要になったタイミングで解約することが重要です。解体業者と定期的にコミュニケーションを取りつつ、水道の解約の日取りを確認するようにしていきましょう。

排水設備の撤去に関しても確認しておきます。排水設備に関しては、自治体によって方針が異なることもあり、場合によっては届出が必要となるケースもあります。そのため、各市区町村の上下水道局に確認してから行動を起こすことが大切です。

基本的には、「公共下水道廃止届書」を提出してから排水管をキャップ止めを行い、その作業状況の報告をするという流れが多くなっています。この辺も確認した上で適切に対処するようにしましょう。

解体時や、解体工事後の水道メーターの取り扱いについて気になる方も多いのではないでしょうか。業者からの指示で、水道を本管で閉栓するように伝えられることもあります。

建物や家屋を解体して更地にした後で水道を使う用途がなくなれば、何らかの対応が必要になることもあります。その水道メーターの取り扱いについて、具体的に確認していきましょう。

一般的に、解体工事後に本管で閉栓を行うことは珍しいです。上水道に関しては、地中に太い本管が埋設されており、そこに引き込み管を取り付けて各敷地内に引き込んでいきます。水道メーターに関しては道路際の自敷地に設置されており、メーターを経由して建物内に引き込まれています。

解体工事の際に閉栓をする場合は、メーターを残したまま閉栓を行うことが多くなります。長期間にわたって更地の状態を保つ場合は、水道メーターを撤去してから自敷地内の引き込み部分で閉栓することが一般的です。

閉栓を行うにしても、水道メーターを埋めておくことが多いのには理由があります。それは、敷地内の水道管や水道メーターを撤去した場合、再度新たに家屋を建設する際に上下水道を引くことになると、新規敷設費用がかかることになるからです。これは新たに家屋を建設する人にとって負担であり、敷設業者にとっても作業負担がかかります。こうした負担を軽減するために、水道メーターを残しておくことが多くなっています。

解体時に本管で閉栓を行うことはとても珍しいですが、例外的に本管で閉栓を行うこともあります。例外的なケースとしては、寒冷地の解体工事や区画整理の場合を挙げることができます。それぞれのケースについて確認していきましょう。

寒冷地の場合、冬場に平均気温が氷点下となるようなことも珍しくありません。そうなると、引き込み管内で水が凍結して氷が膨張するリスクがあります。その後、水道管が破裂するといった事態につながるリスクもはらんでいます。

こうしたリスクを避けるために、寒冷地では自治体の指示によって本管での閉栓が義務付けられているケースがあります。北海道の全域では閉栓が義務付けられており、その他の寒冷地でも個別に閉栓が指示されていることがあります。寒冷地に住む方は自治体に確認を取る必要があります。

本管での閉栓は自治体の指定工務店が行うことになりますが、北海道の場合であれば5万円から15万円程度の費用負担になることが多くなっています。原則として費用負担は水道契約者となるので、事前に費用を準備しておく必要があります。

区画整理の場合も例外的に本管での閉栓が指示されることがあります。区画割りが大幅に変更される場合は、水道の経路が変更となるため、漏水や引き込み管の取り残しを防ぐ目的で引き込み管の撤去が指示されることがあります。

区画整理の際は、事前に区画整理組合に確認を取る必要があります。場合によっては、水道管の取り扱いに関する説明を受けることもあるので、しっかりとコミュニケーションを取るようにしましょう。

基本的に解体工事前に水道は解約しないことをご紹介してきました。それでも誤って解約してしまったり、そもそも水道が通っていなかったりする解体現場もあります。その他、何らかの事情で水道が利用できないこともあるでしょう。

本来は解体する建物や家屋で利用していた水道を使うのが一番ですが、それができないこともあります。解体工事の際に水道が使えない場合、どういった対応をすることになるのかについて確認していきましょう。

解体工事の際に水道の水が使えない場合は、仮設の貯水タンクを使用することになります。解体業者が現場に仮設の水道タンクや貯水タンクを設置して、散水用の水として使用することが一般的です。

仮設の貯水タンクを設置するにしても、解体業者の労力となります。また、貯水タンクの水がなくなると再び水が使えなくなってしまうなど、工事の進捗に影響が出てくることも少なくありません。

解体工事中に水道の水が使えない場合は仮設の貯水タンクを使用することになりますが、施主として注意しておきたい部分もあります。それは見積もりや実際の工事代金が高くなることです。本来、水道が通っていて自由に使うことができれば、貯水タンクを用意する必要もありませんし、楽に散水を行うことができます。

しかし、水道が使えずに貯水タンクを設置して散水を行う場合は、貯水タンクの設置費用や運搬費用などが施主に請求されることになります。結果的に、見積もりや工事代金の総額が上がることになるので、注意しておきたいところです。

解体工事中はさまざまな形でトラブルやクレームの発生につながることがありますが、水道関連でもトラブルが発生することがあります。

具体的に、どういったトラブルやクレームがあるのか確認していきましょう。

解体工事における水道関連のトラブルとして、まずは、近隣住民からのクレームを挙げることができます。解体工事中は、ほこりや粉じんなどの飛散によって、周囲にご迷惑をお掛けすることも少なくありません。水道の水を使って適切に対処するべきところをできていないと、近隣からのクレームにつながることがあります。

場合によってはベランダに干してある洗濯物にほこりがついたり、車や家の窓ガラス、外壁などに汚れが付着したりしてしまうこともあります。こうした事態が発生すると、近隣からのクレームによって工事が中断してしまうこともあるので注意が必要です。

また、水道の水を使っている場合も、近隣の敷地内に水を撒き散らしてしまったり、通行人に水がかかってしまったりすると大きなクレームにつながります。この辺は解体業者に注意しながら作業を行ってもらうしかありませんが、解体現場に散水をするように意識してもらうことが求められます。

近隣の方や通行人の方になるべくご迷惑をお掛けしないような形で、解体作業を進めていくことが大切です。

解体業者の中には、同じ時期に近くの現場で解体工事や建設工事が行われている場合、無断で近くの水道を使用しているというケースもあります。

これは当然違法行為であり、他者の水道を勝手に使うというのは言語道断です。他の業者が使用している水道や隣地の水道を無断で使用することは、窃盗罪にあたる可能性もあります。重大な犯罪行為であり、解体業者としても高い意識を持って作業を行う必要があります。

万一、施主やその他の方も含めて水道を無断使用していることがわかった場合は、その場の写真や動画を撮影して業者に注意喚起をすることが大切です。

自宅の水道が無断使用されている場合、解体現場の施錠が疎かになっている可能性もあります。解体工事中である場合は、解体業者に依頼して確実に施錠してもらうことも大切です。水道の無断使用は決して許される行為ではありませんが、自分たちで身を守る意識を持つこともポイントです。

解体工事と水道代の関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体工事中の水道代については、誰が支払うという明確な決まりがないことを理解しておきましょう。その上で、契約前に誰が支払うのか確認しておくことがポイントです。

また、解体工事の際は水道を止めずに最初に生活用水の清算だけを行っておくことも認識しておきましょう。解体工事は基本的に解体業者が主導して進めていくことになりますが、施主としてやるべき手続きも多々あります。そうした1つ1つの手続きを頭に入れて確実に実行することで、スムーズな工事の進捗へと貢献できます。常に解体業者に協力する意識を持って工事と向き合いましょう。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良提携業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。

建物の構造別、物件の種類別で知る解体工事費用・坪単価相場まとめ それまで住んでいたり利用していた建物が不要になった場合、解体工事を検討する方も多いのではないでしょうか。実際に解体工...

相続で家や建物の解体をする際の全知識!費用は誰が払うのか、注意点なども解説老朽化した家などの建物を相続したら「解体したい」と考える方も少なくありません。相続した家や建物を解体するには、基本的に他...

100坪の家や建物の解体工事にかかる費用目安、金額を抑えるコツなどを解説同じ土地や建物でも100坪もの広さになると、解体費用がいくらかかるのか気になりますよね。 建坪が100坪の場合、比...

住宅の基礎解体はいくらかかる?基礎の種類や費用を抑えるコツも解説住宅の基礎解体とは、建物と地盤のつなぎ目部分にある「基礎」を解体する工事のことです。一般的なリフォームや改修工事などとは...

欠陥住宅の解体にかかる費用や建て替え費用は損害賠償請求できる?改正民法対応購入したマイホームが欠陥住宅だったら、大きなショックを受けてしまいますよね?解体費用や建替え費用を損害賠償請求できるので...

家の解体費用の相場・目安はいくら?内訳の見方や金額負担を軽減する方法も解説家の建て替えや空き家になった実家の管理ができないために、家を解体したいと考えている方もいらっしゃると思います。そこで気に...

親の物件の解体にかかる費用を子が支払うのは贈与にあたる?贈与税はかかる?分かりやすく解説最近では親と子供が一緒に住むための「二世帯住宅」が注目を集めています。そのために親が持っている建物を取り壊し子供が家を新...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

解体工事の際に発生しやすい事故の具体的事例!万が一の際の対応や被害についても解説

家屋や建物の解体工事を行う場合に、事故が起きる危険性があるのではないかと疑問に感じる方もいるでしょう。そこで今回は、...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

解体工事で利用する重機とは?重機の種類やサイズなどを徹底解説!

家屋や建物を解体する際に、どういった重機を使っているのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、解体工...

解体工事における残置物の処分とは?残置物の処分方法や処分費用も解説!

建物の解体工事を依頼する際に、残置物の処分はどのように行えば良いのか気になるという方も多いのではないでしょうか。そも...

解体工事の際の植木の処分方法とは?植木を処分する際の注意点も解説!

家屋や建物の解体工事を依頼する際に、植木の処分を一緒にお願いしたいという方もいるでしょう。その際に生じる疑問点として...

解体工事の準備の流れ!不用品処分やライフライン撤去の流れも解説!

解体工事を依頼する際に、施主としてはどういった段取りで準備を進めれば良いのか疑問に感じることもあるでしょう。そこで今回は...

解体工事の際の騒音振動問題とは?騒音や振動のクレーム対策も紹介!

解体工事の際に発生する騒音や振動について、問題になることはないのか疑問に思う方もいるでしょう。そこで今回は、解体工事...

解体工事に必要な足場とはどんなもの?足場の種類や設置費用も解説!

解体工事を依頼したり、実際に現場を見たりする時に足場に目が行くという方もいるでしょう。どのように足場を設置しているの...

井戸を解体する際の手順とは?井戸のお祓いや息抜きについても紹介!

井戸の解体工事を行う場合の手順について、具体的にご紹介していきます。建物や家屋の解体工事については聞き覚えがあると...

解体工事の費用の勘定科目は?節税につなげる仕訳のコツ

所有している物件の解体工事を行った場合、勘定科目はどの科目を使い、どのような仕訳を行えば良いのかご存知ですか?実はこの仕...

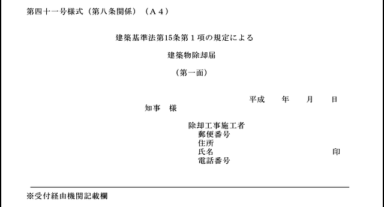

解体工事と建築物除却届の関係とは?書類の記入事項なども解説!

家屋や建物の解体工事を行う場合、さまざまな届出や申請が必要になることがあります。そのうちの1つとして、建築物除却届を...

ブロック塀の解体の流れとは?費用相場や解体が必要なブロック塀も紹介!

ブロック塀を解体する際の流れについて、具体的にご紹介していきます。古くなったブロック塀や傾きかけているブロック塀をそ...

解体工事を行うことができる時間帯は?騒音規制法や振動規制法なども解説!

家屋や建物の解体工事に関して、何時から何時まで行うことができるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで今...

家の解体に際して必要な手続きや届出とは?税金との兼ね合いも解説

家を解体する場合は、解体工事だけをして終わりというわけではありません。工事を開始する前に必要な手続きや、工事完了後に必要...

建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いた...

土間コンクリートの解体工事とは?撤去費用や工法も紹介!

ご自身が所有する家屋や建物の敷地内に土間コンクリートが使用されていることもあるでしょう。その土間コンクリートの解体は...

安値で解体できます!

解体工事に精通しており、業者との折衝も日々行っている解体見積もり広場の専任スタッフが、

地域の最安値で解体できるように代行サポートさせていただきます。見積もり・金額交渉・お断りまでお任せください。

【簡単1分で完了】全国数百社より厳選した優良解体業者から、

お客様に最適な解体業者へまとめてお見積り依頼が可能です。

「値下げ交渉」から「お断りの連絡」も弊社が代行いたします。